説明

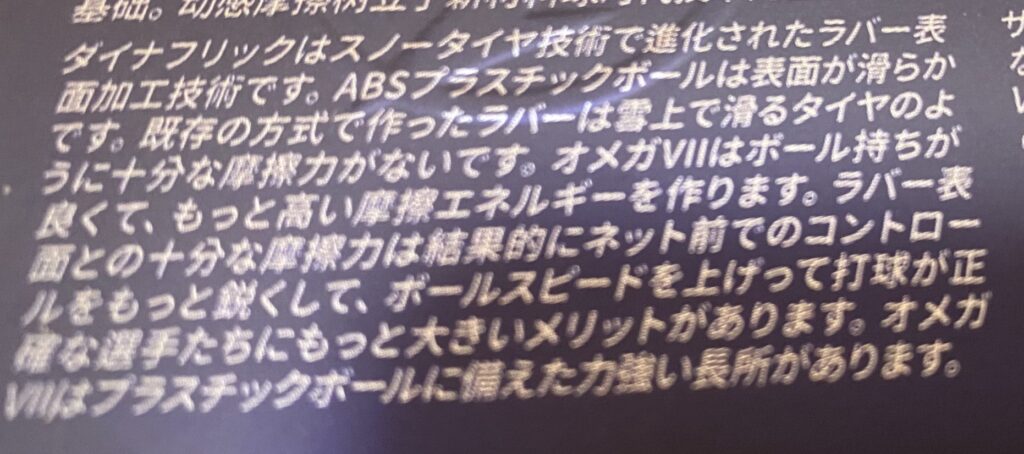

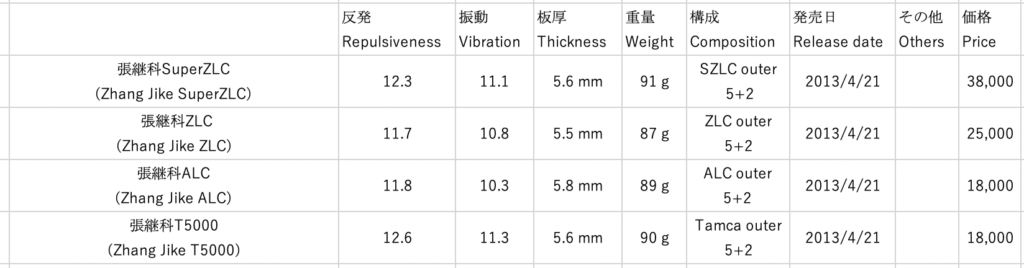

Lin Gaoyuan ALC(林高遠ALC)は2019年11月にButterfly(バタフライ)より販売された中国の林高遠選手モデルのラケットになります。実際に林高遠選手が使用しており、ベスト・ギア・オブ・ザ・イヤー2020のシェークハンド部門で1位を獲得したラケットですね!ブレード構成は、いまや王道の構成である、アウターArylate Carbon(アリレートカーボン、ALC)ラケットになります。アウターALCの歴史は古くは、VISCARIA(ビスカリア)にまでさかのぼります。ALCが開発される以前は軽量で弾むカーボン素材を採用したラケットと木材合板系ラケットの大きく2つのラケットが存在しておりました。ボールへのタッチセンスのある選手はカーボンラケットを使いこなす一方で、有機溶媒による後加工もできた時代ですので、木材合板も人気の時代でした。実際当時の世界チャンピオンになる中国選手は粘着ラバーと木材合板ラケットを使用する選手の方が多かったと思います。当時のButterflyでもカーボンラケットを販売していたそうですが、特殊繊維であるArylate(アリレート、AL、カーボンは編み込んでいない繊維)をアウターに配置したKey Shot(キーショット)というラケットも販売していました。キーショットは木材合板ラケットのような打球感や球持ちを維持し操作性をあげながら、スイートスポットが広がるとともに木材合板ラケットよりも威力のあるボールが出しやすい、ということで高い評価を受けていたそうです。そこで、操作性の高いアリレートと高反発で威力の高いカーボンの良いところどりをするために開発されたのが、アリレート繊維とカーボン繊維を編み込んだALCだったそうです。当時、ビスカリアに加え、上板にHinoki(ヒノキ、檜)を採用したIOLITE(アイオライト)も同時に販売されました。ちなみにアイオライトは精密機械と呼ばれた金メダリストのKong Linghui(孔令輝)選手が使用したKong Linghui Special(孔令輝スペシャル)の原型となったラケットですね。今では廃盤となってしまいプレミアもついて高額で取引されるアイオライトですが、現役時代1枚檜単板のペン表速攻型だったkatsuo000の父はアイオライトを好んで使用しており、「ちょうだい」といっても却下されたラケットです。ビスカリアはその後、ドイツの皇帝Timo Boll(ティモボル)選手や中国のカリスマ王者Zhang Jike(張継科)選手が使用し、王道のラケットとしての存在感を高めていきます。Butterflyさんもビスカリアの派生ラケットとして、Timo Boll Spirit(ティモボルスピリット)や上板がLimba(リンバ)のTimo Boll Spark(ティモボルスパーク)などを発売していきました。日本では、ビスカリアはいったん廃盤となる一方で、同じブレード構成である2008年11月に選手モデルでティモボルスピリットの派生であるTimo Boll ALC(ティモボルALC)を、2013年4月にZhang Jike ALC(張継科ALC)が発売されました。しかしその後も多くの中国トップ選手がビスカリアを愛用し大活躍してしまい、同じブレードのラケットである、ティモボルALCや張継科ALCが存在するにもかかわず、ビスカリアのその人気はおさまるどころか爆発し、2019年4月に復刻するに至りました。アウターALCは今や王道のブレードといえるでしょう。林高遠ALCもビスカリアと同じブレード構成のラケットでグリップ形状やデザインが異なるラケットとなっております。

林高遠ALCの特徴

上板にKoto(コト)材を使用した王道のアウター特殊素材系ラケット

林高遠ALCは王道のブレードであ上板にはコト材と呼ばれる硬めの木材を使用しています。このブレード構成はビスカリアやティモボルALC、張継科ALCなどと同じで次のような構成になります。

コト(1/7)|ALC(2/6)|リンバ(3/5)|Kiri(桐)(4/芯)

上板のすぐ内側の位置、アウター位置にALCを配していることがわかります。上板に硬いコト材+ALCという組み合わせであるため、木材合板系ラケット含めラケット全体から見ると基本的には硬いと感じさせるハードなラケットであることは否めません。ただし、特殊素材カーボンをアウターに配置したラケット群の中で比較すると、ALCの特徴である柔+剛の特徴、カーボンのスピードとアリレートの球持ちと弧線を感じさせる非常にバランスのとれたラケットになっています。この特徴は同じブレード構成であるビスカリアやティモボルALCでも同様になります。この上板コト材+ALCの打球感は木材系ラケットと比較すると、やはり硬く木材合板系ラケットから変更すると手を焼く打球感だと思います。中・上級者では、カーボン素材のスピードと威力を持ちながら、強い弧線が出るこのブレード構成はトップ選手にとっては非常にバランスが取れていて人気であり、王道になります。

粘着ラバーとの相性が良い

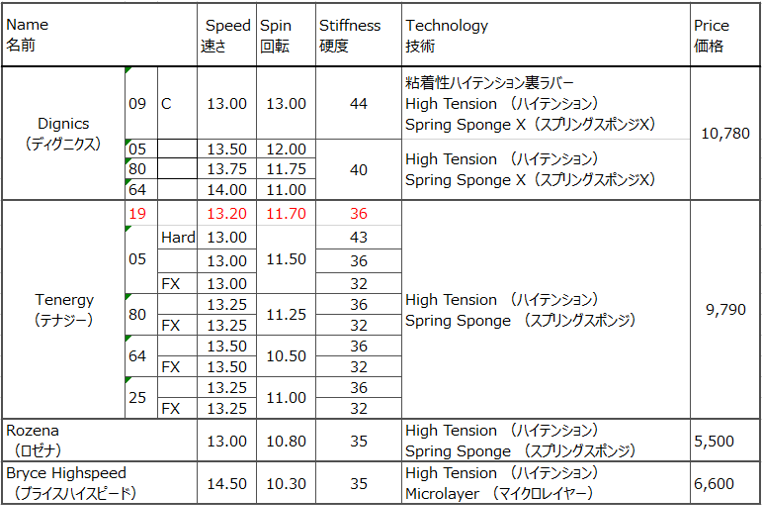

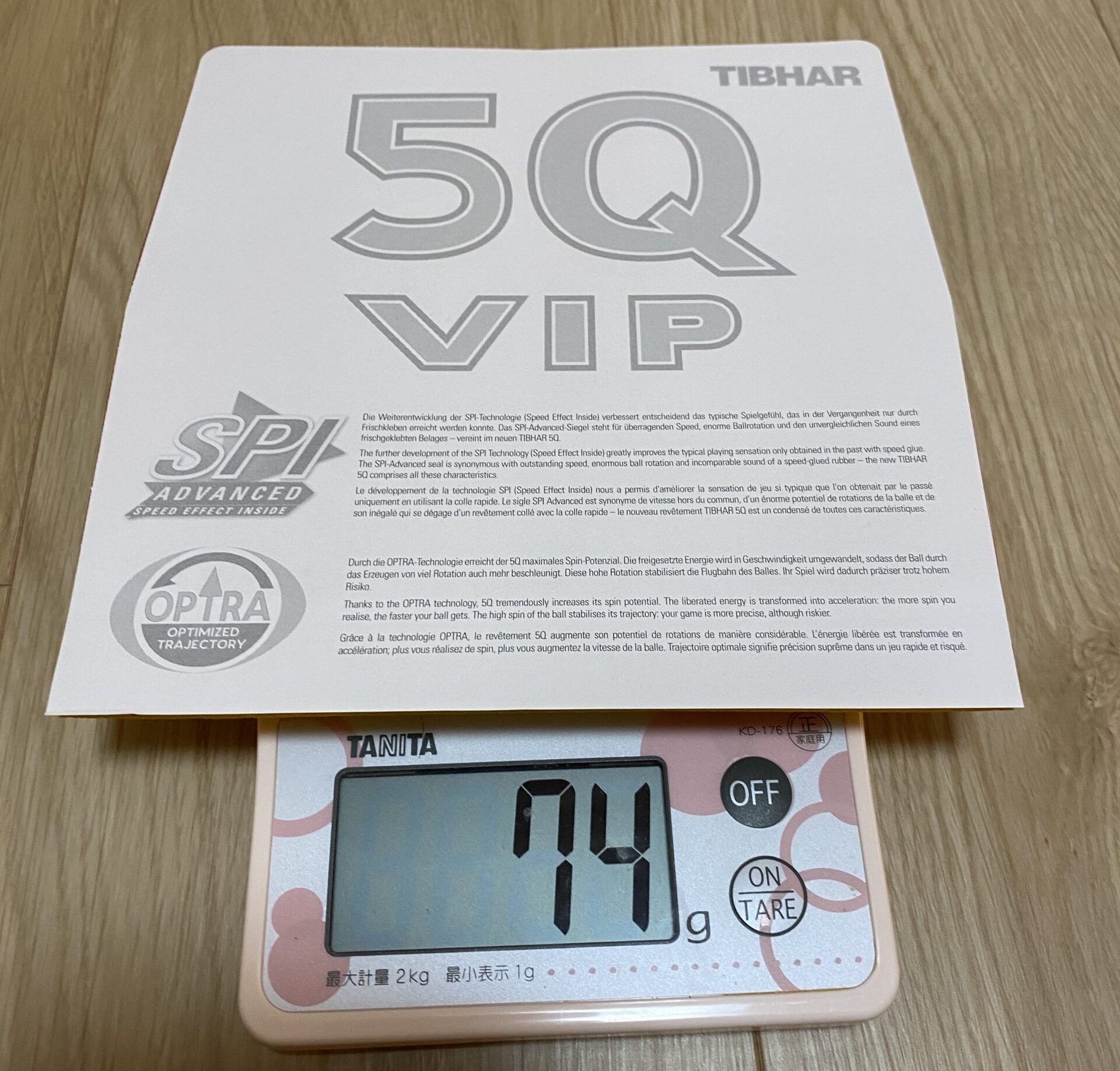

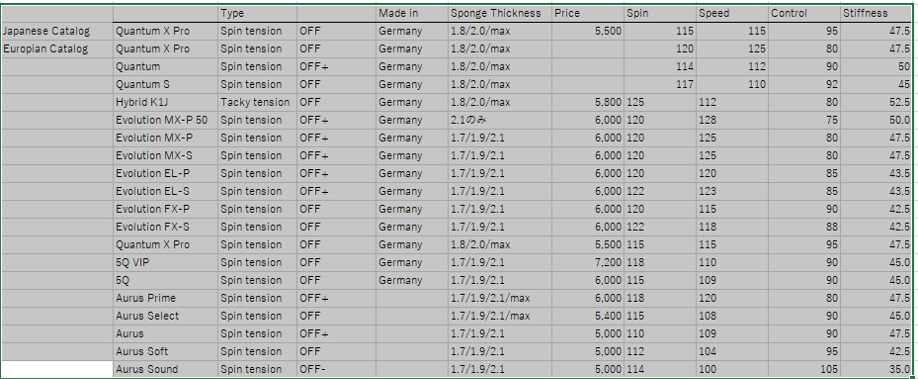

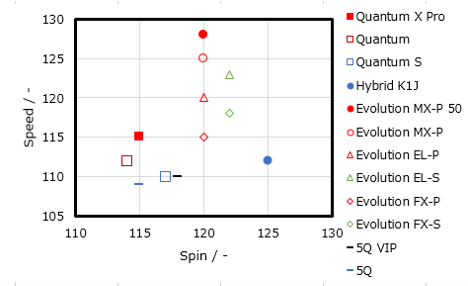

林高遠選手はフォア面に中国製のHurricane(キョウヒョウ)を、バック面にはDignics 09C(ディグニクス09C)を使用しており、両面に粘着ラバーを使用しています。このことからわかるように林高遠ALCは粘着ラバーとも相性が良いラケットになります。もちろん粘着ラバーの種類も増え、全ての粘着ラバーがあうとは言い切れませんんが、中国製粘着ラバーの王道、キョウヒョウシリーズやバタフライ最新のディグニクス09Cなどはアウターカーボンラケットにあうといわれていますので、林高遠ALCとの相性を疑う必要はないでしょう。今後、ドイツ製粘着ラバーとの相性も確認していきたいと考えております。

グリップ重心でブロックなど安定感がある

林高遠選手がバック主戦型の選手であるということもあり、林高遠ALCはラケット自体がグリップ側に重心がありました。つまり張継科モデル、Zhang Jike ZLC(張継科ZLC)や張継科ALCと同じ、グリップ重心で扱いやすいラケットになりますね。

中国の馬龍選手や木下マイスター東京の大島祐哉選手は、ブレード面積が広くスイートスポットを少し広げるとともに先端重心になりやすい設計のラケットを使用されています。こういったラケットの特徴として、遠心力を活かした威力のある強烈なボールが打ちやすく、フォア主戦型の選手が好んで使うラケットになります。これらのラケットは攻めている間は非常に強力なボールが打てる一方で守りにまわったときは、先端重心のラケットの欠点として、実際の重量以上に重たいと感じやすく、ブロック時なども回転の影響を受けやすいと感じます。

一方、張継科ZLC、張継続ALC、そして林高遠ALCはグリップ側に重心があります。グリップ側に重心のあるラケットの特徴は、重さを感じづらく(人にもよると思います)、バックハンドが振り抜きやすく打ちやすくなります。また重心が手元にある分、切り返しもコンマ数秒だと思いますが速くなります。個人的には、ラケット角度も安定しやすく、ブロックがやりやすいと強く感じます。欠点は先端重心のラケットと比較すると威力が出しづらいことでしょう。katsuo000はグリップ重心のラケットにブロックの安定感と、切り返しのしやすさ、そしてバックハンドの安定感を感じます。現代卓球において、バックハンドの重要性が高まっています。バックハンドにウエイトを置いたり、バックハンドを苦手と感じるなら、グリップ重心のラケットを使うのは1つの選択肢だと思います。

ちなみにブレード広さが同じ面積で、グリップを半空洞や空洞にして先端重心にしているラケットがTimo Boll(ティモボル)モデルのラケットになると思います。katsuo000が所有しているラケットはTimo Boll Spirit(ティモボルスピリット)になりますね。基本的な打球感は張継科ALCや林高遠ALCに酷似していますが、普段使っているラケットがグリップ重心のラケットであるため、やはり先端重心のメリットデメリットを感じやすいですね。ティモボルモデルのラケットではブレード面積が同じであるため、ブレード面積の広いラケットと比較すると、ラケット重量が軽くなり振り抜きやすいというメリットがあると思います。インターハイで人気のTimo Boll ALC(ティモボルALC)も少し気にはなりますが、現状購入予定はありません。

アウターALC特有のパワードライブ!

アリレート(Arylate)は特殊繊維のことで、スイートスポットを広げ打感をマイルドにしてくれる材料です。そんなアリレートとカーボンを編み込んだ材料がALCですので、カーボンのみのラケットと比較しても、柔らかさ、しなやかさ、有機的で高密度を感じさせる打感となります。非常に弧線を描きやすいので、レシーブや3球目に加え、中陣や頂点後の打球点からでもスピードドライブやパワードライブが打てる安心感がありました!張継科ZLCと比べると難しいボールでも林高遠ALCなら強引にパワードライブができる点が、このアウターALC系ラケットの特徴の一つといえるでしょう。

また張継科ZLCと比較して、張継科ALCに変えることでボールが遅くなったことで自分自身の余裕が生まれるようになりました。カウンターによるノータッチをうけにくくなり、よりラリー勝負しやすくなったと感じています。この辺りは体力や動きの話になりますが、おじさんの域にいる自分としてはプラスになったと感じました。

板厚5.8 mmの黄金値

ビスカリア、ティモボルALC、など、アウターALCラケットまたはアウターAramid(アラミド)カーボンラケットは、そのブレード厚さ、5.8 mmが黄金値となっています。この5.8 mmは非常にバランスのとれた厚さで、ALCのやわらかい打球感と弧線に、6.0 mm以下のしなって回転のかけやすいブレード厚さ、それでいて攻撃に転じた際に軽い力で飛距離も出しやすい、オールマイティーでバランスのとれたラケットとなっています。

katsuo000の感覚の話になってしまいますが、長く使っている張継科ZLCは打感の硬い5枚合板ような飛距離のイメージで、台上はラバーのシートだけでとらえると本当に止まるか飛距離がたりずネットミスも結構生じます。一方、林高遠ALCは7枚合板と5枚合板の間のような飛距離のイメージで、打感が柔らかく板厚が厚い分、飛距離が出やすく台上も飛距離がでやすく対下回転パワードライブも打ちやすいと感じました。

張継科ALCとの比較

正直申し上げて、張継科ALCと林高遠ALCの違いを把握することができませんでした。それくらい似ていると思います。今後差を感じた際は更新しますが、現状はほぼ同じでデザインのみ異なると表記させていただきます。グリップ側に重心があり、ビスカリアやティモボルALCのように角ばっておらずラウンドタイプのグリップです。握っている間も本当に差を感じにくいと感じます。異なると意見があれば是非ご教授お願い申し上げます。

おすすめのラバー組み合わせ(あくまでも個人の感想)

フォアラバー

張継科ALCと同様に林高遠ALCは、スピン系テンションも粘着ラバーもあうと感じました。ただ張継科ZLCと粘着ラバーとの組み合わせと比較すると少しスピード不足は否めないかもしれません。ほぼスピン系テンションラバーのような粘着テンションラバーであるDignics 09C(ディグニクス09C)でもスピン系テンションラバーに慣れていると遅く感じやすいですからね。またやはり個人的に、柔らかいラバーを苦手で気持ち悪い感じがするので、基本的には硬めのラバーを合わせる方が好みです。

Dignics 05(ディグニクス05)

現在メインで仕様しています。ディグニクス05の高いスピン性能、スピード性能、カウンタードライブのやりやすさ、と林高遠ALCの弾みとしなりが相まって、質の高いボールを出すことができます。またTenergy(テナジー)と比較しても寿命が格段に長く、しっかり管理すれば週一の卓球で三ヶ月から半年は使えます。このコスパは助かりますね。

Tenergy 05 Hard(テナジー05ハード)

Rasanter R53(ラザンターR53)

Dignics 09C(ディグニクス09C)

バックラバー

Rakza X(ラクザX)

Yasaka(ヤサカ)のラクザXになります。このラバーは硬度は45~50°で柔らかめの個体があたれば非常に扱いやすくて、スピードドライブも打ちやすいと感じると思います。球質はディグニクスシリーズと比べると回転性能やボールの伸びという点で見劣りを感じないわけではありませんが扱いやすさ、相手のコートへのねじ込みやすさを考慮して挙げさせていただきました。またシートはどちらかといえば硬めで、相手の回転の影響もうけにくく、さらにツッツキも浮きにくいと、扱いやすさと球質を兼ね備えていると思います。

Tenergy 05(テナジー05)

やはり素晴らしくあいます。少し弧線が強すぎる気もしますが、落ちる感じは全くなく、またエグイ回転量が出せるため非常にあうと思います。ループドライブとツッツキがやりやすく、少しスピードドライブが難しいですが、挑戦するのはありだと思います。

Vega X(ヴェガX)

Dignics 80(ディグニクス80)

各技術レビュー

正直、張継科ALCとほぼ同じです。違和感ありません。

フォアハンド系

軽打

林高遠ALCは、アウターZLCと比べるとスピードは遅いです。また柔らかさを感じます。あまり過信しすぎるとカーボンの硬さをもろに受けますが、ZLCからALCへ変更することで余裕は生まれたと感じています。木材系ラケットと比べるとやはり打球感がハードですが、ここら辺は慣れが必要ですね。

ロングボールやラリーでのドライブ

フォアだと少しラケットが柔らかく感じますので、結構思い切りぶつけて球をつぶすように回転をかけるイメージで強い弧線のボールが出せると感じました。ラバーはディグニクス05でしたがもっと硬くても良いと感じたほどです。強い弧線の描き方から多少強引なボールでもドライブで相手のコートにパワードライブをねじ込みやすいと感じました。

上板にコト材を使用した典型的なラケットとして非常に良かったです。またストラディヴァリウスと比較すると芯がしっかりしていて、しっかりボールをヒットする感覚が感じられました。

面を開いたドライブ

安定して威力のあるドライブが打ちやすかったです!非常に回転がかかってスピードドライブでもしっかり弧線を描いて沈み込ませることができました。木材ラケットほど柔らかくなく、またただのカーボンラケットほど硬質でもない適度なしなりと柔軟さと剛質さだと思います。

対下回転に対するループドライブ

ブレードが薄いので非常に回転がかけやすいです。粘着ラバーの方が弧線の低いループドライブを制御しやすかったです。ディグニクス05は強めにインパクトしないといけない分、少しボールが高くなりやすいです。

対下回転に対するスピードドライブ

張継科ZLCと比べると打ちやすいですね。ある程度のボールでもパワーで持っていけると感じております。非常に良いスピードドライブがしやすいです。

カーブ/シュートドライブ

弾道が曲がると感じます。コースをつきやすくなったと思います。

ブロック

やはりやりやすいです。ティモボルスピリットよりもやりやすいです。グリップ重心であることが理由の一つだと思っています。アクティブブロックもしやすいですね。

カウンタードライブ

しっかり球をもってカウンターすることがしやすくなったので、より自分のボールにしてからカウンターができる印象です。ただ飛距離が出やすいので、オーバーミスが増えた印象です。この辺は慣れて修正していきたいと思ってます。

ストップ

ディグニクス05やキョウヒョウNEO3を使えばしっかりブチっと切れるので3球目強打は封じやすいと思います。

ツッツキ

ラバーのシートでとらえることでブチっと切りやすくて良いです。

フォアフリック

これもやりやすいですね。張継科ZLCよりも球離れが遅いのでレシーブから相手の虚を付ける気がします。

バックハンド系

軽打

ZLCからALCへ変更した一番の理由はやはりバックハンドです。非常に好感触でした。これなら背伸びをしたラバーもあわせられると感じた次第です。

ロングボールやラリーでのドライブ

テナジー05はかなり良く非常にボールをグリップして多少低いボールでも強引に持っていける感じがありますね。ループもスピードドライブもいけました。非常に良いですね。

対下回転に対するループドライブ

体をしっかり入れて、ドライブをかけることで非常に回転量のあるドライブが打てるようになってきました。やはり硬いのでラバーはドイツ基準で50°未満のラバーの方が良いと感じています。グリップを感じるテナジー05、ラクザXやヴェガXが非常に良いですね。

対下回転に対するスピードドライブ

こちらもしっかり回転をかけて飛ばすことを意識すると安定して打てるようになってきました。

カーブ/シュートドライブ

カーブドライブもいやらしく曲がる印象です。スピードはやはり落ちていると思いますが、されどカーボンで威力はあると思います。

ブロック

やりやすいです。安心感が抜群にありました。

カウンタードライブ

やりやすくなりましたね。しっかりボールを持てるのでかなり狙いに行けると感じています。

ストップ

ツッツキも切れますね。板厚は厚くなりましたがソフトな打球感なので球が持てて非常に切れる印象です。

ツッツキ

ラバーにもよりますが切りやすいですね。

チキータ

グリップ重心でやりやすいです。だいぶ感覚がつかめてきて武器になりつつあります。

他ラケットとの比較(あくまでも個人の感想)

回転量

林高遠ALC = 張継科ALC

> Mizutani Jun ZLC(水谷隼ZLC)

回転のかけやすさ

林高遠ALC = 張継科ALC

スピード

林高遠ALC = 張継科ALC

飛距離

林高遠ALC = 張継科ALC