Explanation

A rubber secures Mizutani Jun’s V10! (Champion ship in Japan)

Jun Mizutani defeated Liang Jingkun (China) in the December 2018 World Tour Grand Final quarterfinals. At that time, the rubber used by some core table tennis fans became a hot topic. Until then, Mizutani used double-sided Tenergy 80, but Mizutani’s rubber in the game video is not Tenergy but another rubber. And the announcement that the new Butterfly product will be announced was posted on the homepage, and the rumors of rubber for the All Japan Championship have been exhausted. I imagine that taking the plunge into a new rubber for the All Japan Championship is a decision that requires more courage than you can imagine. In fact, the butterfly contract players were divided into two, a new rubber, a player who changed to the rubber of the Dignics series and a player who used the Tenergy series as it is. The decision to challenge the Dyson Cyclone series seems to have been a rite of passage necessary for Mizutani’s unprecedented All Japan Championship V10. This year, Mizutani was overwhelmingly strong and advanced to the final with a 4-1 victory that allowed a straight 4-0 or 1 set, and achieved the 13th consecutive year of advancement to the All Japan Championship final from the third year of high school. Tomokazu Harimoto, who was the No. 1 candidate for the championship in the previous year, lost only two sets in the final with Yuya Oshima, who won with power, but there was no match that was tangled up to the full set, and champion Jun Mizutani. It was an all-Japan championship where the V10 and strength of the players marked a new history.

Supplement 1

It seems that the rubber on the fore side that Mizutani used at the World Tour Grand Final was not Dignics 80, but Dignics 05. After that, he adjusted for the All Japan Championship and seems to have won the double-sided Dignics 80.

Supplement 2

From the above, you may think that the players who did not use the Dignics series and could not use it were just at a disadvantage. However, I would like to add that there were many butterfly contract players who tried using the Dignics series but eventually returned to the Tenergy series. I would like to emphasize that while there are merits if you can master it, there are also disadvantages when you cannot master it.

The previous reputation is Dignics 80, which exceeds Dignics 05!

After that, Dignics 05 was released in April 2019, and half a year later, the long-awaited champion Mizutani released Dignics 80, which is currently used on both sides. Before and after the release, many trial hit reviews and videos were posted at table tennis shops. The evaluation in the review was extremely high, and it was said that it would be the Dignics 80 that will increase the number of sales in the general public compared to the previously released Dignics 05.

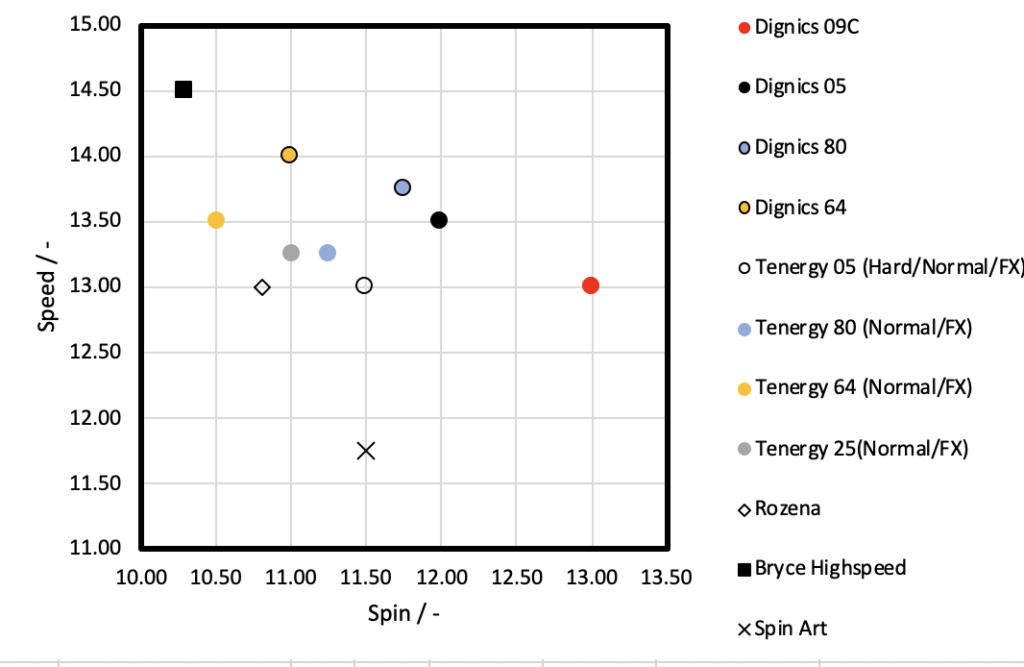

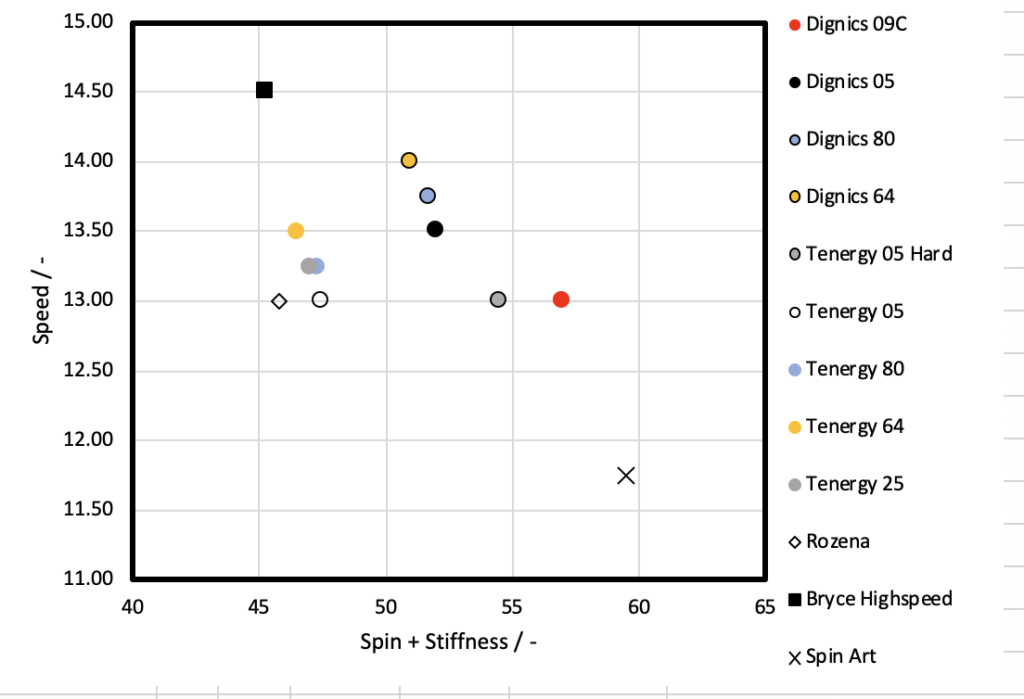

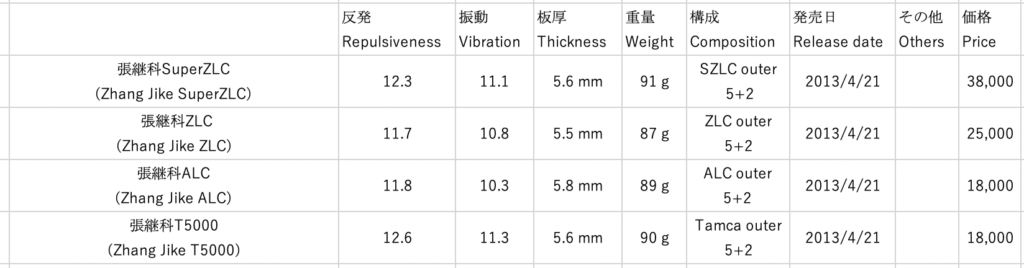

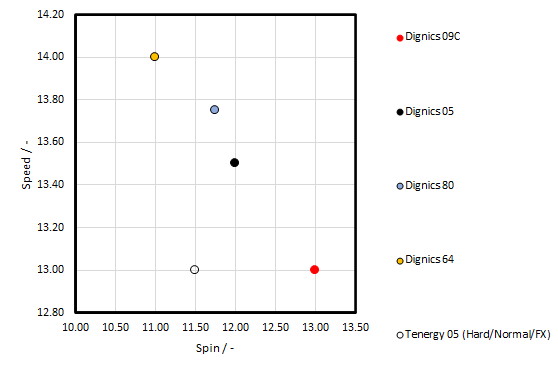

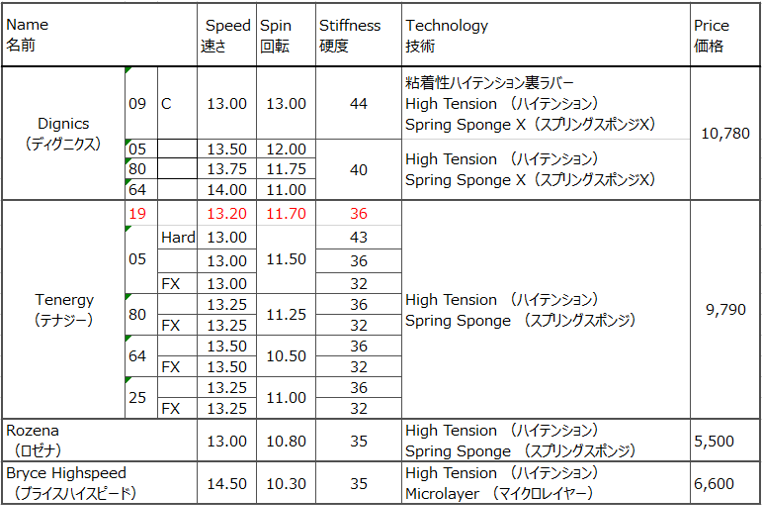

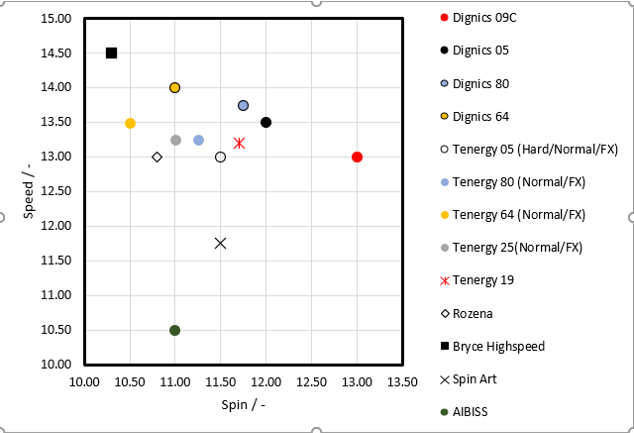

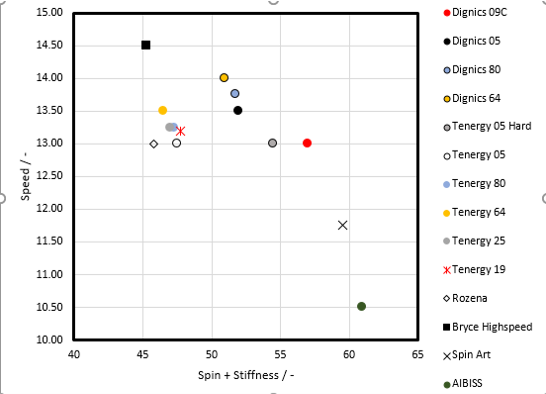

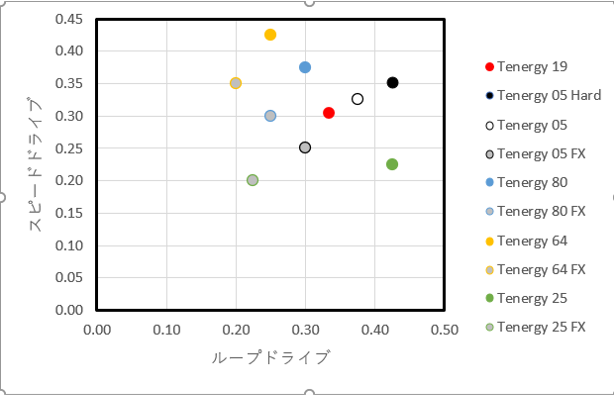

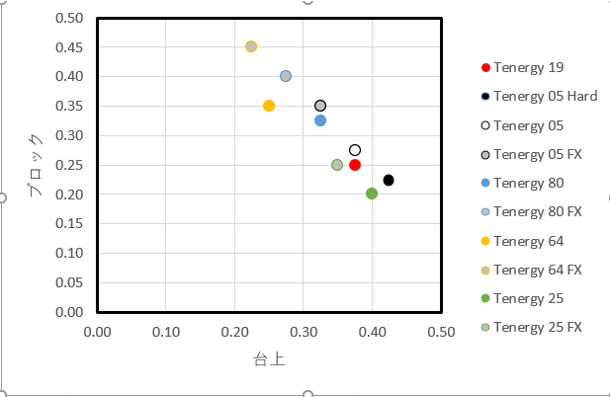

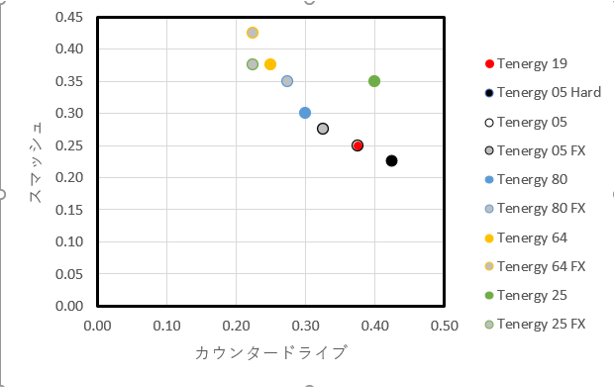

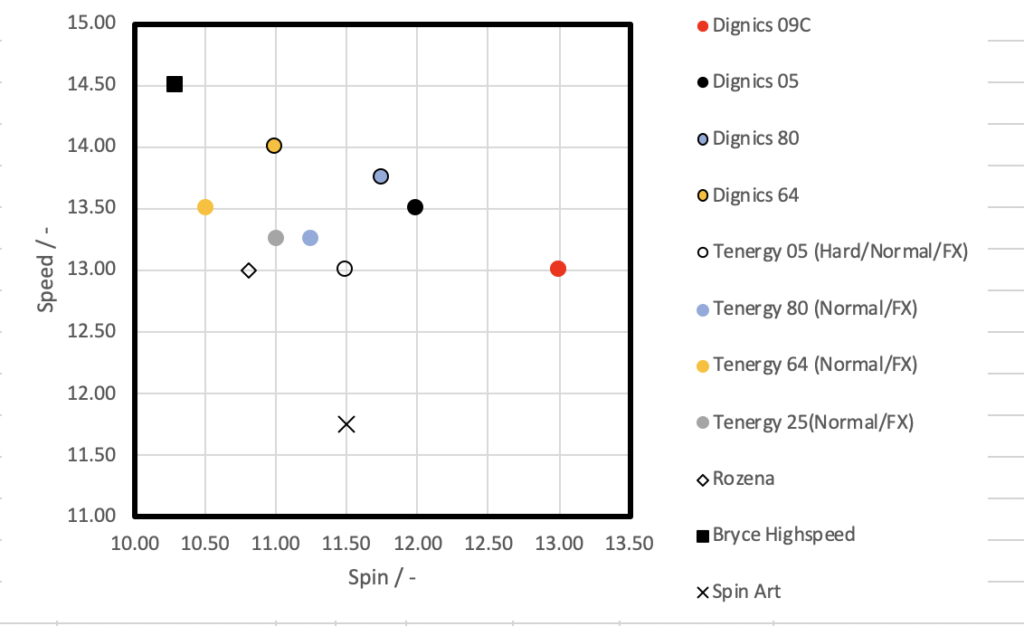

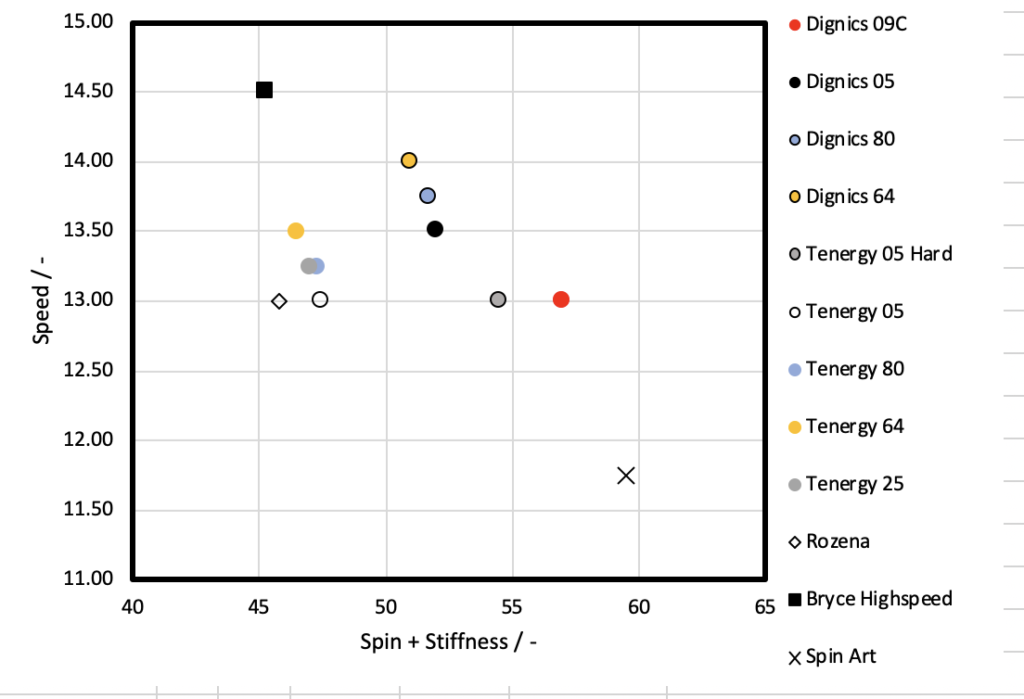

Comparison of published performance values

As you can see from the performance, Dignics 80 is a rubber with extremely high performance that has higher spin and speed than Tenergy 05. And you can see that it is inferior in spin but superior in speed compared to Dignics 05.

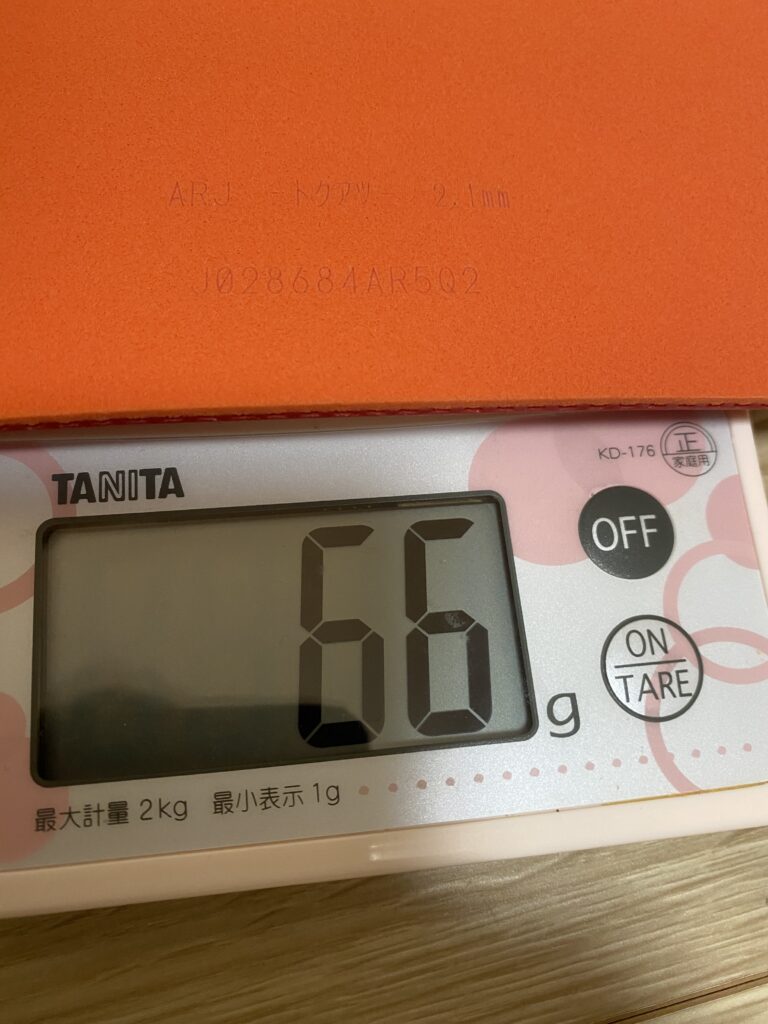

Spring Sponge X and Dignics series seats

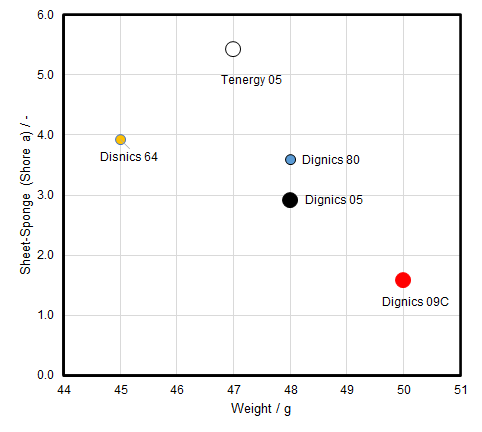

I think Spring Sponge X is an evolved version of Spring Sponge used in the Tenergy series. It seems that the spring sponge is a closed cell sponge that cannot be manufactured by other rubber manufacturers. It seems that Spring Sponge X is made by making the closed cells of the spring sponge finer while maintaining independence. As a result, Spring Sponge X is 14% easier to deform than Spring Sponge, and the repulsive force is improved by 3%.

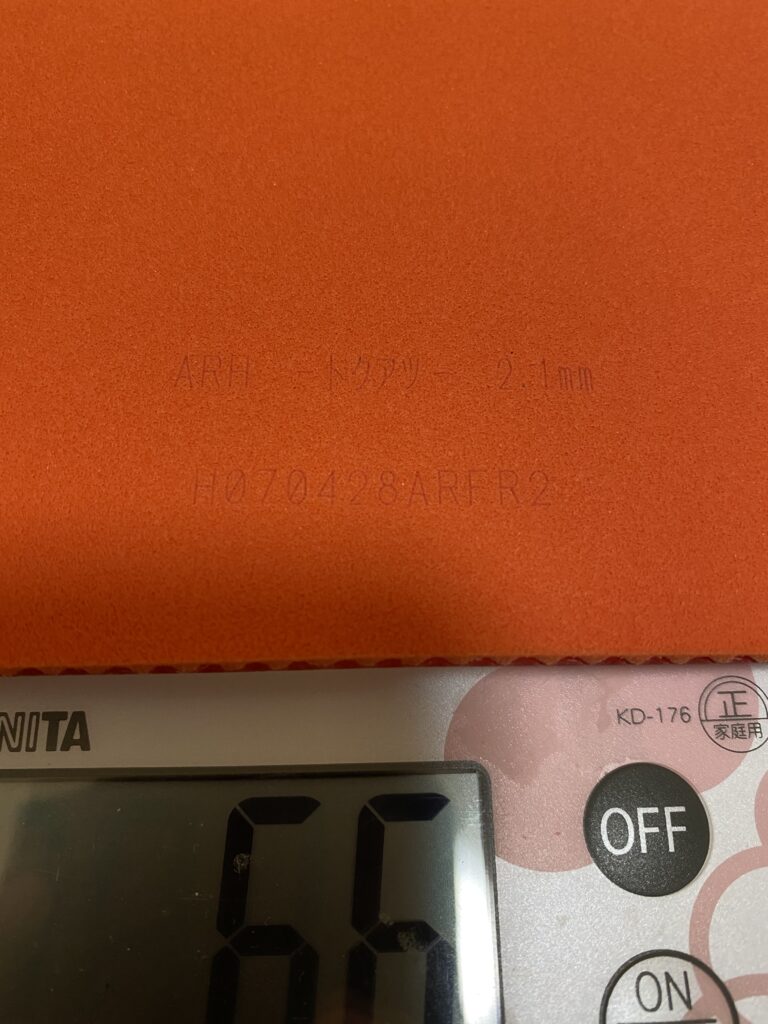

Speaking of the Tenergy series spring sponge, the orange sponge is characteristic, but the Dignics series spring sponge X is characterized by the crimson red color, and you can tell at a glance that it is the Dignics series.

It is also introduced that the surface strength and ball holding have been improved. Regarding ball holding, it is introduced that the counter and Chiquita caught on the seat are more stable. In addition, although it is strong, Mizutani also mentioned that it took longer to replace the rubber. Certainly, it takes longer for the sheet to turn white than the Tenergy series, and if the storage conditions are good, the sheet will not deteriorate for nearly a year. Considering the rubber as a whole, the tension of Spring Sponge X seems to loosen, so I feel that the state changes from moment to moment.

The seats of the Dignics series have a stronger transparency, but it seems that they use strong seats that are close to the cloudy seats made in Germany, so I feel that Chiquita and counters are extremely easy to do.

Other

I think Mizutani had commented on Dignics on the Butterfly homepage or on Twitter, but I couldn’t find it. I think the content was that “you can counter the Chinese player’s drive without losing.” I think that the drive of Chinese players is characterized by the amount of rotation and speed using Hurricane adhesive rubber and the power of the habit ball. I think that it is a rubber called Dignics that can counter drive without losing to the drive peculiar to this adhesive rubber.

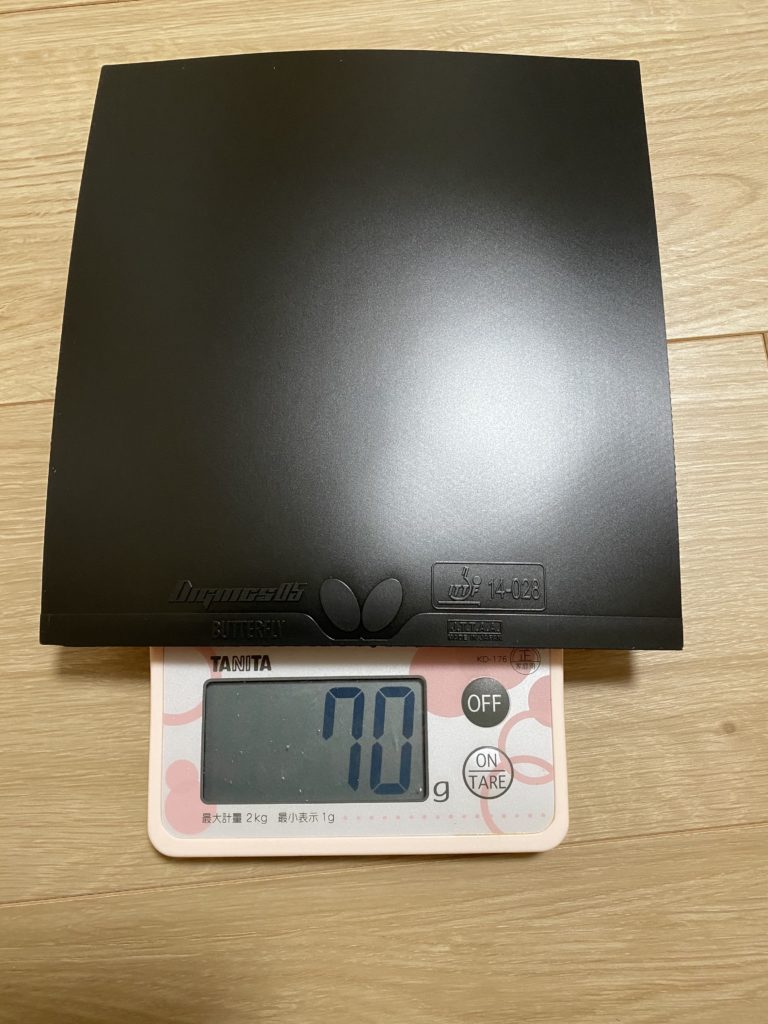

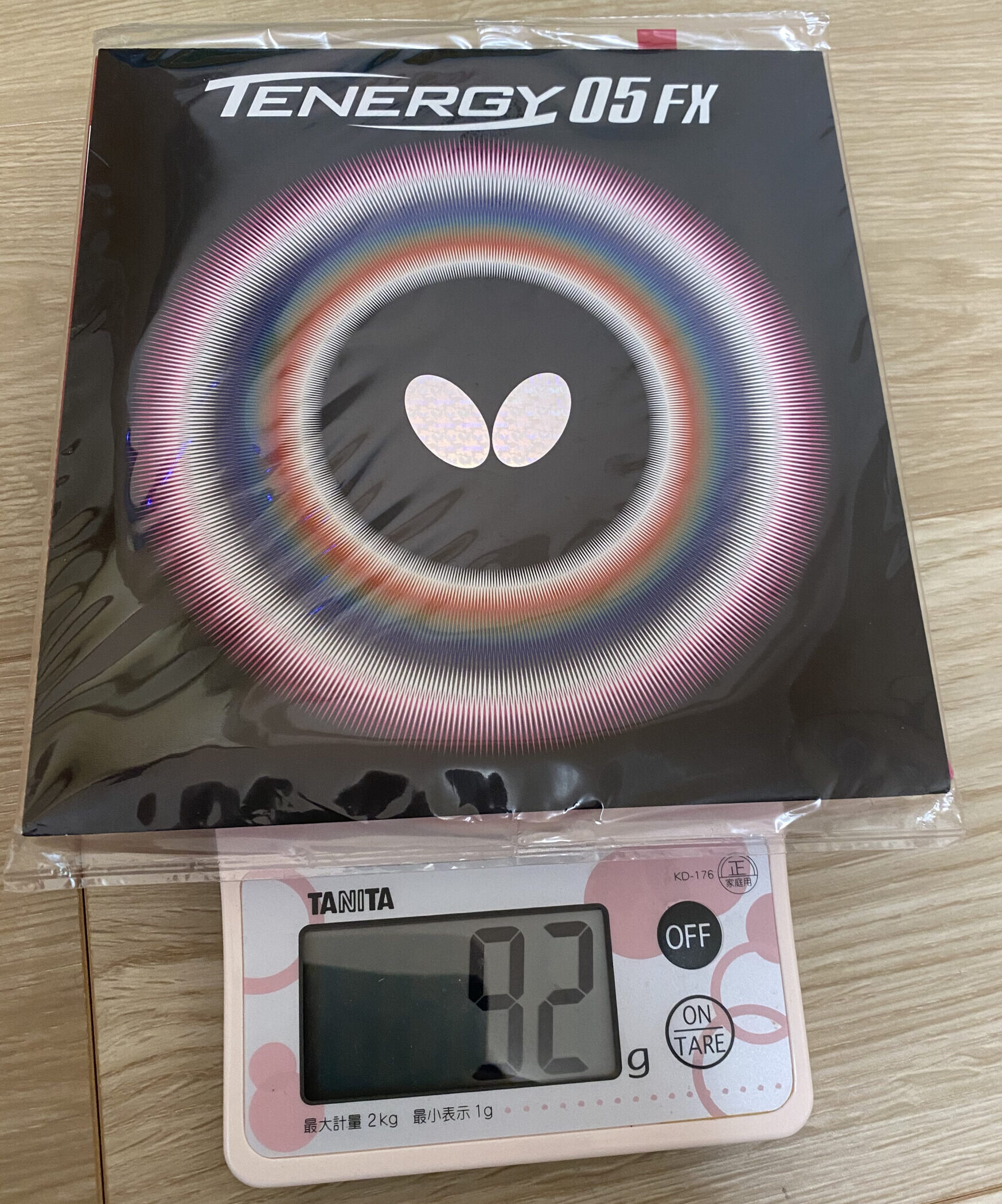

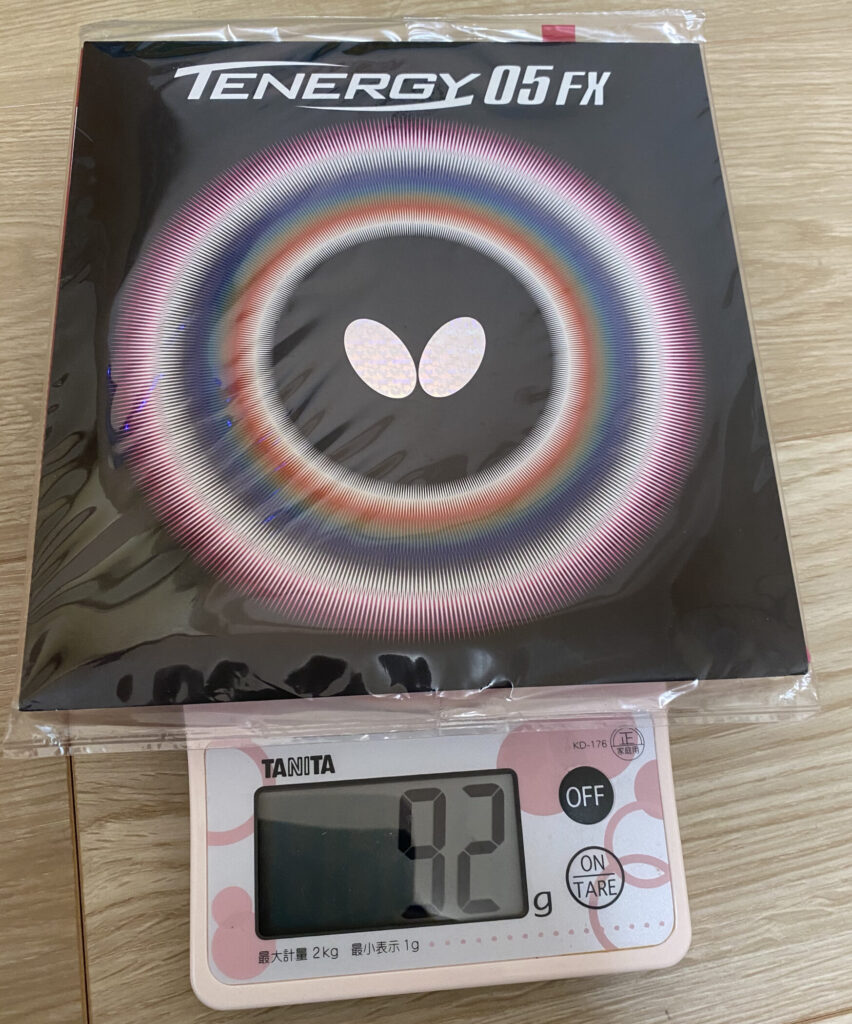

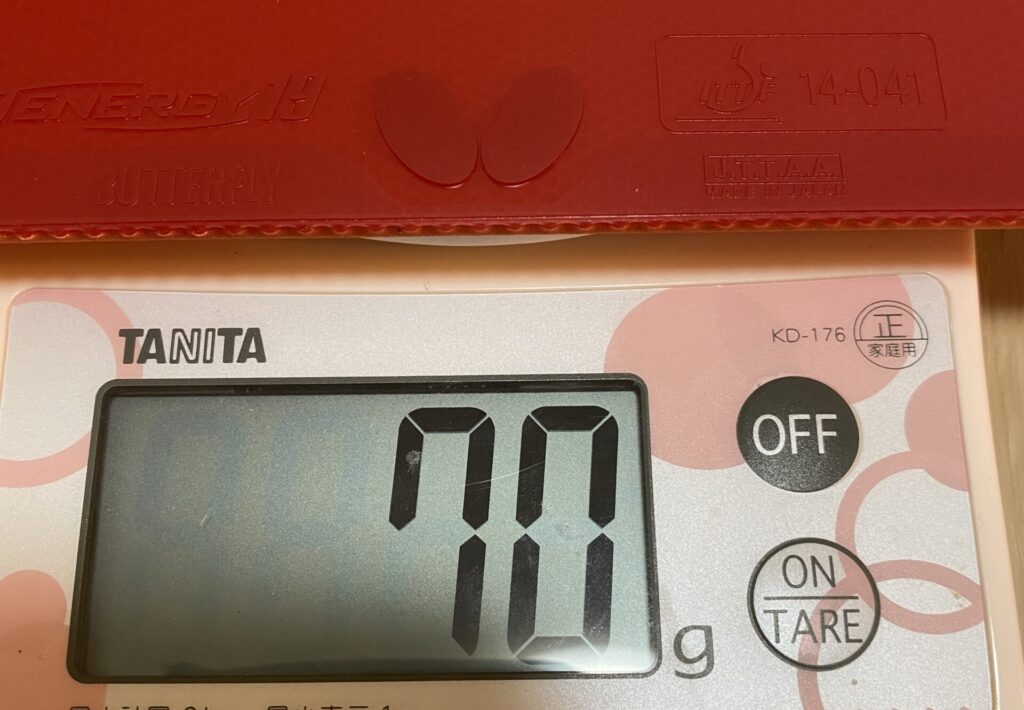

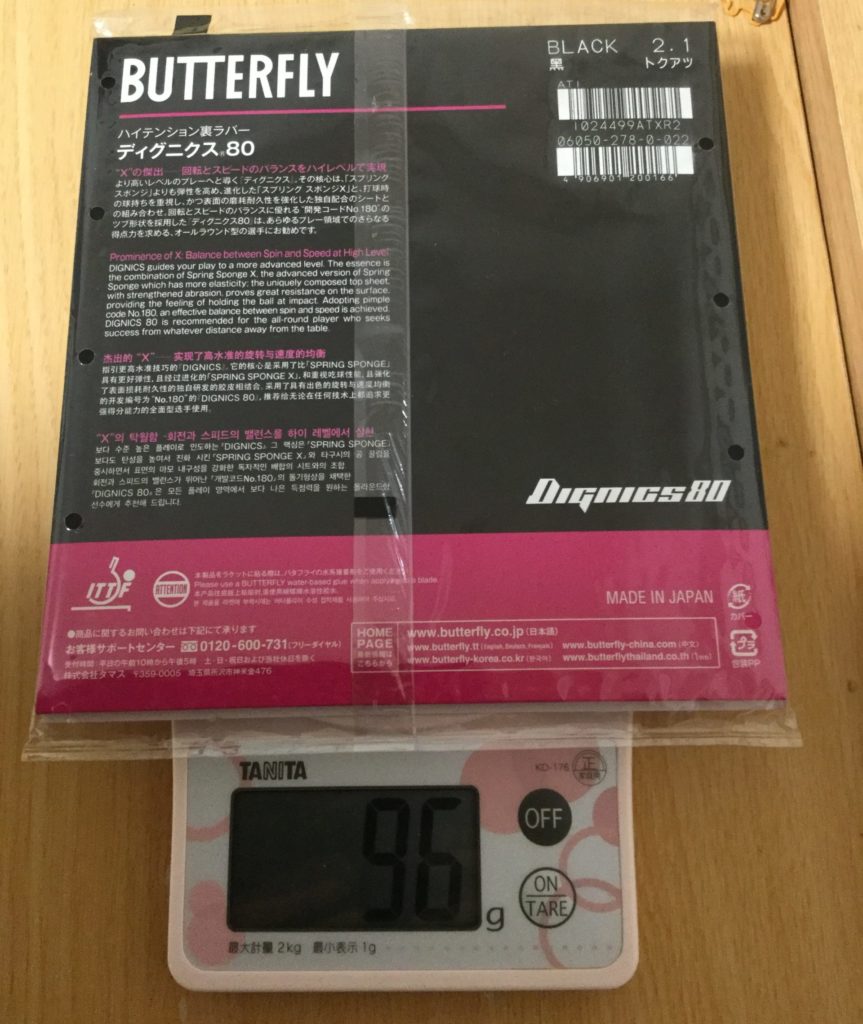

Dignics 80 weight and stick

I pasted it on Zhang Jike ZLC as usual.

Dignics 80 High Tension Rubber ・Sponge thickness:thick(1.9 mm)、extra thick(2.1 mm) ・Spin:11.75 ・Speed:13.75 ・Sponge stiffness:40 ・Open price(9,800 yen + tax) ・7x g (before cut) → 48 g (after cut)

Three features of Dignix 80

Easy to hit counter drive and Chiquita!

I wrote it in the review of Dignics 05. The counter drive is very easy to hit because the seat is stronger. You can easily determine the counter drive by deciding the angle and swinging through. Chiquita is also easy to do. The seat will lift the ball on its own. This ease of use and the strength of the seat are like rubber made in Germany. This manageability is great. I think there are merits to using Dignics 80 just for these points.

Easier to handle than Dignics 05! Rubber with improved performance with a shot feeling close to Tenergy 05

What is noteworthy about Dignics 80 is that it is easier to handle than Dignics 05. The hardness is the same, but the 05 sheet is characterized by a narrow grain spacing. Due to this grain shape, Dignics 05 has the impression that it is hard to bite and the ball separates quickly. Dignics 05 has a strong habit and it takes time to get used to it. I think there is a possibility that the FX series with soft hardness will be sold in the Dignics series as well as the Tenergy series in the future, but at present the Dignics 05 is difficult to handle and the number of sales may not increase. On the other hand, Dignics 80 is extremely easy to handle. I think this is because the grain spacing of the sheet in Dignics 80 is a little wider than that in Dignics 05, so it is easier to bite into it. The ball holding is also outstandingly good, and I feel that Chiquita, who needs to bite himself, is quite easy to do.

The first impression I had was “a rubber that evolved Tenergy 05”. I think Tenergy 05 is easy to handle and rotate, but I feel that Dignix 80 is a rubber that has improved speed performance and rotation performance while maintaining that ease of handling. For those who use Tenergy 05, I would recommend Dignics 80.

I haven’t been able to compare the numbers, but the image is as follows.

Speed: If Tenergy 05 is 10, Dignics 80 is 12

Spin: If Tenergy 05 is 10, Dignics 80 is 11 to 10.5

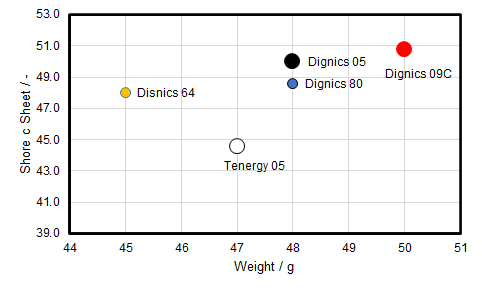

Lightweight and high performance rubber

The rubber weight of the Dignics 80 when I tried it was 48 g, which was the same as the Dignics 05. Despite being a rubber weighing less than 50 g, it has rotational performance, speed performance, and ease of hitting the counter, and has the characteristics of a butterfly rubber. I think there are rubbers with similar performance in high-end rubbers from other manufacturers, but I think it’s normal to easily exceed 50 g. Light weight and high performance are just synonymous with butterfly.

I will supplement it in a little more detail. Tenergy 05, which is overwhelmingly used in the world, is characterized by its high rotational performance. Due to its high rotational performance, the amount of rotation of the ball may be comparable to that of adhesive rubber. And since Tenergy 05 is a spin type tension rubber, it has higher speed performance than adhesive rubber if there is no post-processing. It is this rubber called Dignics 80 that has higher rotation performance and higher speed performance than the Tenergy 05.

Each technical review

Forehand

Light hit

It was hard to feel the difference from Dignics 05.

Drive on long balls and rallies

I felt a difference from around here. The biggest difference was the depth of the ball, and I felt that Dignics 05 was deeper and Dignics 80 was shallower. Shallow may be a disadvantage, but when you want to hit a ball that cuts the side, it may be easier for the shallower to enter, so I think it is a way of thinking.

I felt that the ball had a better hold than the Tenergy 80. Personally, I felt that it was a change that went in the direction I liked more than Tenergy 80. I think that some people prefer faster ball release.

Loop (top spin) drive against back spin

I was surprised that it took more rotation than I expected. I didn’t mean to go that far, but I can get the same amount of rotation as Tenergy 05 and Tenergy 05 Hard. I felt that the amount of rotation of Max when I took the plunge was inferior to Tenergy 05 Hard and Dignics 05, but since the amount of rotation of the casual drive was more than I imagined, the quality of the connection and Chiquita is high. I felt it intuitively.

Counter drive

It was as easy to do as Dignics 05. I felt that Dignics 05 was easier to counter with a large amount of rotation, but it was not that it was easier to get an arc. Rather, I felt that the Dignics 80 was less susceptible to rotation.

Stop

Like Dignics 05, I felt it was easy to cut with a sheet. If you get used to it, obviously the rubber of the Dignics series will be easy to do on the table. If you don’t get used to it, it will fly away, so please be careful.

Serve

It’s not as good as Dignics 05, but I felt that it was easier to rotate when it was bitten.

Backhand

Comparison with other rubbers (individual impressions)

Spin amount

Dignics 05 > Dignics 80 ≧ Tenergy 05 Hard ≧ Tenergy 05 > Tenergy 80

Speed

Bryce Highspeed > Dignics 80 > Dignics 05

Ease of drawing an arc when biting into it (easiness of sinking the ball)

Dignics 09C > Dignics 05 > Dgincis 80 > Tenegy 05 Hard