はじめに

ここ最近、自分の打球感覚に変化があり、以前ほどラバーの違いを敏感に感じ取れなくなってきました。その中で改めて感じたのは、「自分にはアウターZLC系のラケットが最もしっくりくる」という確信です。この記事では、これまで使ってきたラケットやラバーとの比較を通じて、現在使用中のZhang Jike ZLC (張継科ZLC)の魅力や、それに至るまでの試行錯誤についてまとめていきます。

現在の使用用具と選定理由

本職用具

Blade: Zhang Jike ZLC (張継科ZLC)

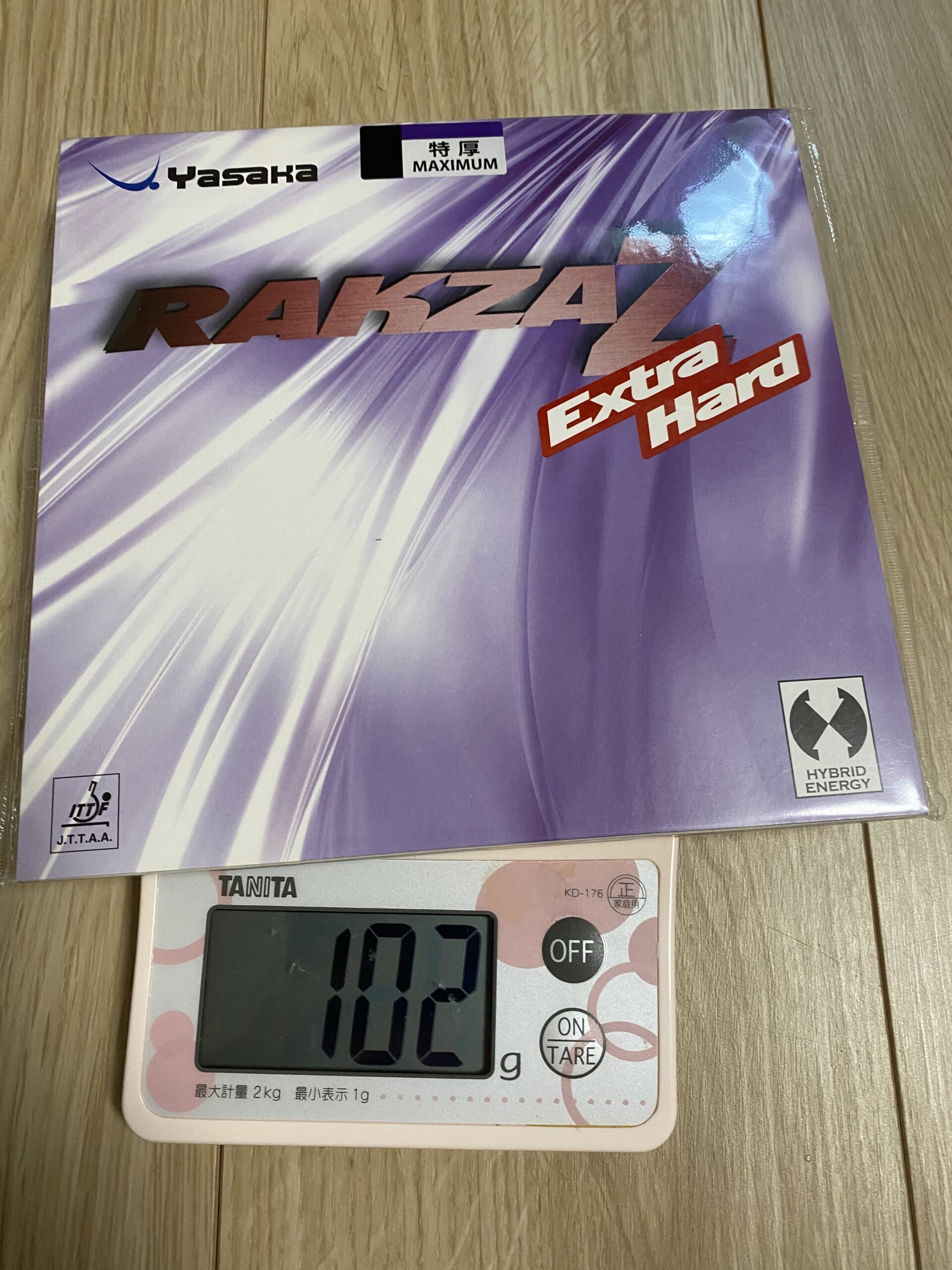

Fore: Jekyll & Hyde C55 (ジキル&ハイドC55)

Back: Dignics 05 (ディグニクス05)

この組み合わせを選んだ最大の理由は、「低く、質の高いループドライブを安定して打てること」にあります。Zhang Jike ZLC (張継科ZLC)は硬質でありながら板厚が5.5 mmと薄く、飛距離が出過ぎない点が大きな魅力です。特に自分のように、対上回転でも下回転と似た角度でドライブするプレースタイルにおいては、回転を強くかけてもオーバーミスしにくい特性が非常に合っています!

アウターZLCらしくスピード性能も申し分なく、「入れるだけのボール」でも鋭さが出るため、シンプルな回転作業の繰り返しでもラリーに優位性を持てる感覚があります。

Zhang Jike ZLC (張継科ZLC)の使用感と特長

- 安定性の高いドライブ:擦る打ち方が合いやすく、弧線が低くまとまる!

- レシーブ性能:ツッツキも切れて、チキータにも回転が乗せやすい!

- 中陣対応力:異質選手からオーソドックスまで、中陣ラリーで繋ぎと強打のバランスが取りやすい。

- 難点:レシーブの難しさ、相手の強打に対する守備の面。

これらの点から、「決定力と安定感のバランス」を高水準で実現しているラケットだと感じています。現在は廃盤品となってしまいましたが、後継モデルであるFan Zhendong ZLC (樊振東ZLC)の再評価を求めたいところです。

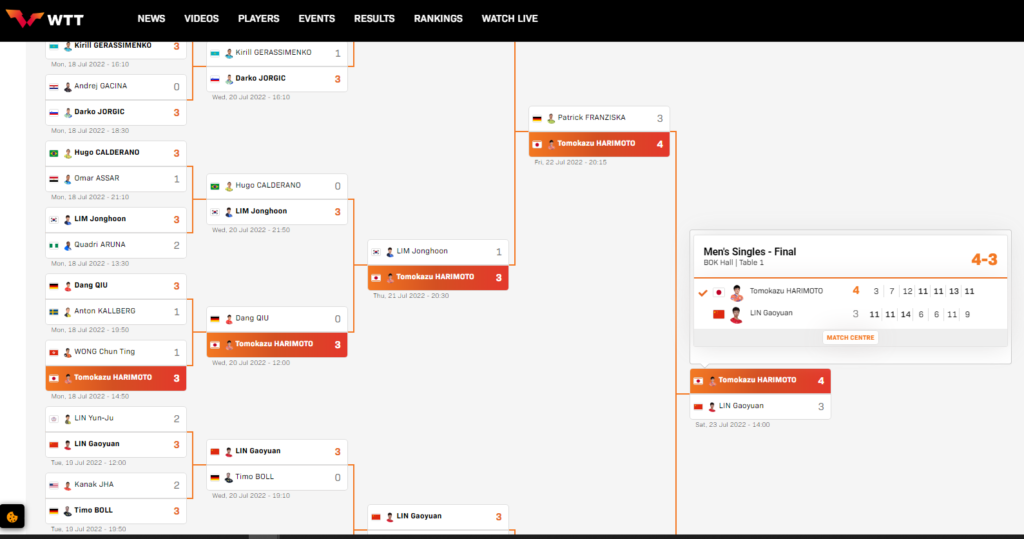

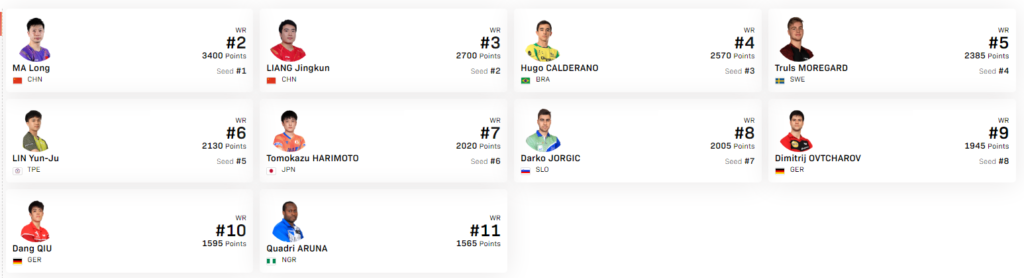

王道ビスカリア系ALCブレードとの比較

Zhang Jike ALC (張継科ALC)やLin Gaoyuan ALC (林高遠ALC)などの「王道ビスカリア系ALCブレード」は、確かに使いやすく、何より多くの実績のあるラケットですが、個人的には物足りなさを感じました。

- ミート寄りでないと威力が出ない

- 回転重視で薄く当てるとミスが出やすい

- 中陣での決定打にやや力不足を感じる

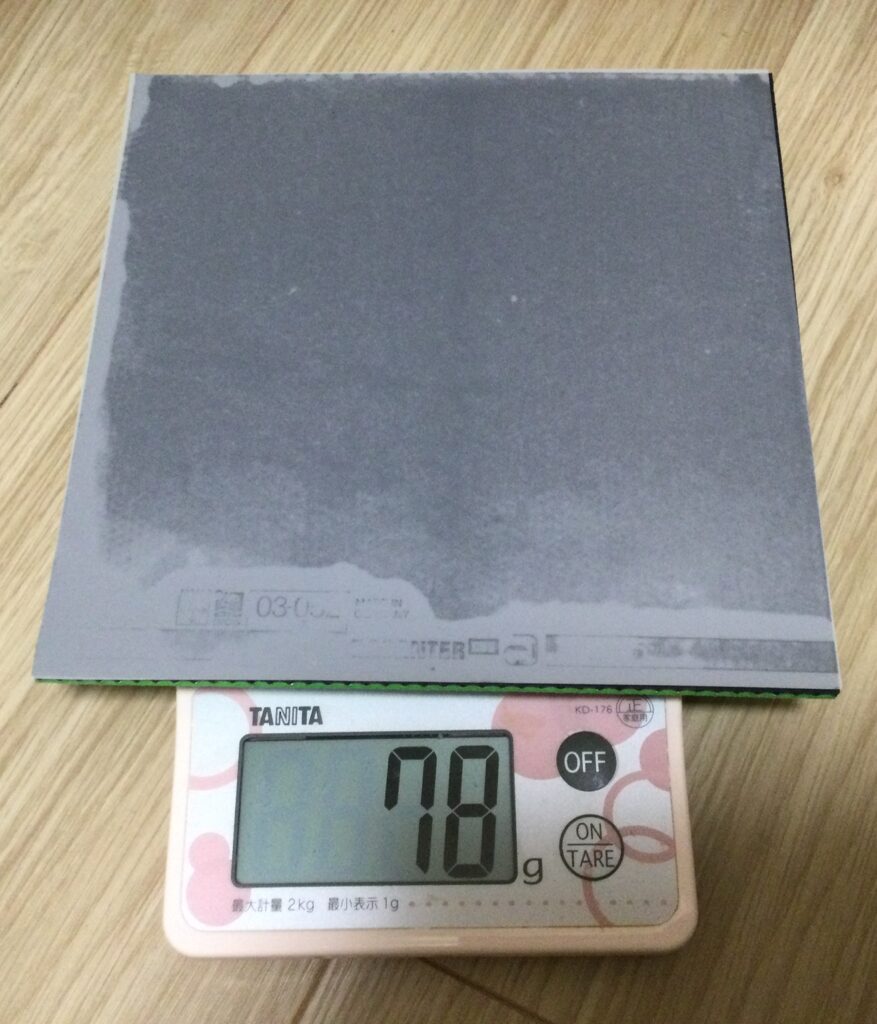

重量がある個体 (Lin Gaoyuan ALC (林高遠ALC)、91 g)は好感触でしたが、それでもやや「守備的寄り」のラケットという印象です。対してZhang Jike ZLC (張継科ZLC)は、より攻撃的で、“回転で押し込む”卓球にマッチすると再確認しました。

Vario+ ACとの比較と選別理由

Vario+ AC (ヴァリオ+AC)は、板厚6.1 mmというやや厚めのブレードで、王道ビスカリア系(板厚5.8 mm)と比べて0.3 mm厚いのが特徴です。7枚合板ほどではありませんが、飛距離が出やすく、オーバーミスも起きやすい傾向がありました。

特筆すべきは、片面に上板コト材+アウターアラミドカーボン系構成、もう片面に上板リンバ+インナーアラミドカーボン系構成を採用した、極めてユニークなハイブリッド設計です。フォア面には威力、バック面には球持ちと操作性を求める選手にとって、攻撃的で実戦的な性能を両立した魅力あるラケットだと感じました。

特に、バックハンドの感覚を養ううえでは非常に優れたラケットで、自分にとっても技術向上の一助となりました。ただし、強く回転をかけたときのオーバーミスや、ドライブの“沈み”の不足が徐々に気になるようになり、結果的に使用を控えるようになりました。

良いラケットであることは間違いありませんが、使用するにはより繊細な打球コントロールと技術が求められる印象です。

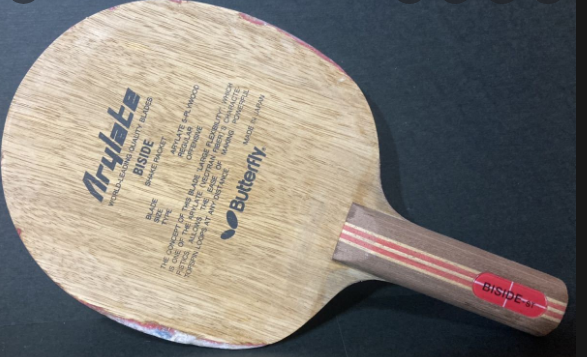

インナーラケットへの挑戦と限界

過去数年間、バックハンド改善を目的としてインナー系にも数多く挑戦してきました。

使用してきた代表的なラケット:

・Reinforce AC (リーンフォースAC) 板厚 6.0 mm

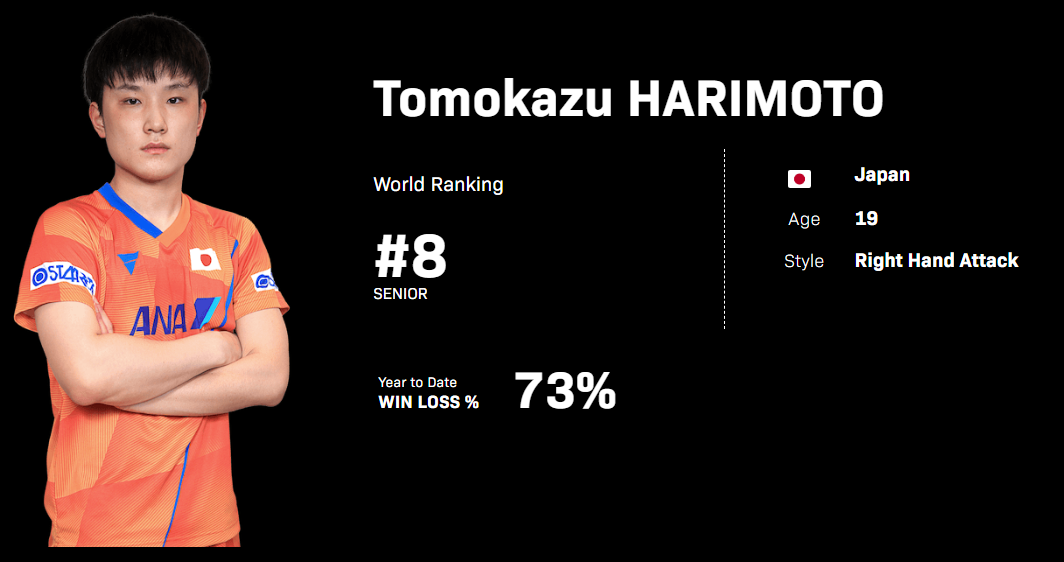

≒ Harimoto Tomokazu Innerforce ALC (張本智和インナーフォースALC) 板厚6.0 mm

= Inner Force Layer ALC (インナーフォースレイヤーALC) 板厚6.0 mm

・Alnade Inner (アルネイドインナー) (Reinforce AC (リーンフォースAC)よりも弾みをおさえる5.8 mm)

・Virtuoso AC (ヴィルトゥーソAC) 高威力で高品質 板厚5.7 mm

・Ice Cream iAZX (アイスクリームiAZX) フォア面とバック面で特殊素材の異なる

・上板コト材系のインナーカーボンラケット

Tornado King Power (トルネードキングパワー)

Ma Lin Carbon (馬林カーボン) (YASAKAの名作)

Liberta Glorious (リベルタグロリアス) (上板コト材ではないものの硬質な上板)

Ma Lin Hard Carbon (馬林ハードカーボン)

Maple S Inner (メイプルSインナー) (打感はコト材ほど硬くないけど回転のかかる良ブレード)

今はArc Caster Inner (アークキャスターインナー)

インナー×リンバ材系の特徴として、球持ちの良さ=安定感は高いものの、強打や決定打の質が落ちやすく、引きつけ→インパクトの操作が難しく感じる場面が多くありました。特に薄く当てるドライブが主体の自分にとっては、「持ちすぎて飛ばない」「打ち切るには筋力や踏み込みが必要」といった印象です。

インナー×コト材系のMa Lin Carbon (馬林カーボン)やLiberta Glorious (リベルタグロリアス)、Tornado King Power (トルネードキングパワー)といったブレードも試しましたが、インナー特有の打球時の安定感と引き換えに、攻撃時の鋭さが損なわれる感覚は拭えませんでした。やはり、アウターZLC × コト材 × 薄板という構成が、今の自分には最適だと感じています。

今最も注目しているインナーラケットは前中陣でも使えるだろうHarimoto Tomokazu Innerforce Super ALC (張本智和インナーフォースSALC)ですね。今後の選択肢としてはありえるのかなーと思います。使ってみた印象としては、回転をかけにくいというのが一番感じましたが、その分下がっても押し返せるラケットで、バックハンドでも得点しやすい威力を出せると感じました。回転のかけやすさと威力が担保できるならHarimoto Tomokazu Innerforce Super ALC (張本智和インナーフォースSALC)もかなり良いラケットだと思いますね。

今後の候補:Revoldia CNF(レボルディアCNF)とFan Zhendong Super ALC (樊振東SALC)

現在気になっているのは以下の2本です。

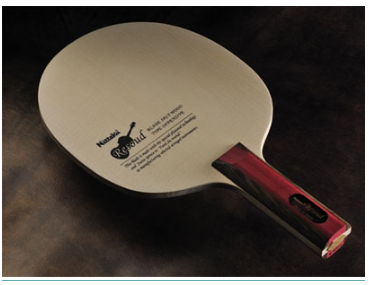

Revoldia CNF(レボルディアCNF)

・カーボン非使用で芯の硬さがなく、弧線が自然に出る

・板厚5.7 mmで回転安定性が高く、細かいラリーが得意

・ただし、芯がない分、強打の感覚はぼやけやすいかも。ラリー重視の一本。

Fan Zhendong Super ALC (樊振東SALC) (アウターSALC)

・安定感+決定力を両立できる可能性あることを期待

・張継科ALCよりもパワーは確実に得られるはず、あとはループドライブの質

特にRevoldia CNF(レボルディアCNF)は、ラリーの安定感を高めつつ弧線のあるドライブを打ちたい方には魅力的だと感じます。

まとめ

打球感の変化とともに、多くの用具を試してきましたが、現時点での結論は次の通りです。

- 自分にはアウターZLC系=Zhang Jike ZLC (張継科ZLC)がベストマッチ

- 王道ビスカリア系ALCブレードはやや守備寄りに感じる

- インナー系は高い攻撃技術力と鍛錬と筋力が必要で、安定重視ラリー向き

- 攻撃的な卓球を支える用具=アウターZLC × 薄板 × コト材 = Zhang Jike ZLC (張継科ZLC)

これからも用具探求は続けていきますが、同じような悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

内部リンク紹介

Zhang Jike ZLC (張継科ZLC)ってどんなラケットか、紹介、レビュー:Zhang Jike ZLC (張継科ZLC)

Jekyll & Hyde C55 (ジキル&ハイドC55)の使用感と比較: Jekyll & Hyde C55 (ジキル&ハイドC55)

Dignics 05 (ディグニクス05)の使用感と比較:Dignics 05 (ディグニクス05)

王道ビスカリア系ALCブレード:

Zhang Jike ALC (張継科ALC)

Lin Gaoyuan ALC (林高遠ALC)

Timo Boll Spirit (ティボルスピリット)

Stradivarius (ストラディバリウス)