Explanation

It’s been a long time since the release, but I would like to review VICTAS’s Triple Double Extra. At the time of its release, it became a hot topic that Koki Niwa used it for the back side! Due to the integration of TSP and VICTAS, TSP’s Triple rubber was released again in December 2020 under the VICTAS brand. Butterfly released the super popular Dignics 09C in April 2020, so I think that each company was conscious of releasing adhesive rubber. This VICTAS Triple series is made in China, which is famous for its adhesive rubber. It will be a tension type rubber. Moreover, the sponge is a blue sponge, and it is clearly a rubber that is conscious of the leopard NEO3 blue sponge.

It’s been a long time since the release, but I would like to review VICTAS’s Triple Double Extra. At the time of its release, it became a hot topic that Koki Niwa used it for the back side! Due to the integration of TSP and VICTAS, TSP’s Triple rubber was released again in December 2020 under the VICTAS brand. Butterfly released the super popular Dignics 09C in April 2020, so I think that each company was conscious of releasing adhesive rubber. This VICTAS Triple series is made in China, which is famous for its adhesive rubber. It will be a tension type rubber. Moreover, the sponge is a blue sponge, and it is clearly a rubber that is conscious of the Hurricane NEO3 blue sponge.

It was popular at the time of its release, but Niwa didn’t show much results after changing the equipment, and at the Tokyo Olympics 2020, he returned to V>15 Extra and participated in the war, so the impression that the popularity has declined slightly after that. is. On the other hand, Kobe TC coach Kazuya Yoshida, who participated in the All Japan Championship as a table tennis YouTuber, uses Triple Double Extra on the back side, which is reviewed on this page. It seems that the 2-ton push, which is also mentioned in the technical video, has become even sharper by using the triple-double extra, and the back volley in Chiquita and the rally and the triple-double extra’s features are used to score. It’s explained in game videos.

2-ton push: https://www.youtube.com/watch?v=PJJPQOxcog4

This rubber was well received by the people around me, and some players used it on both sides immediately after its release. It was used because the sheet is soft, so the ball is held well and the Chiquita is stable. I also felt that the rubber is characterized by the softness of the sheet in spite of the hardness of the sponge, and it is a rubber that does not feel that peculiar. I will introduce a review that I bought myself this time and put it on the outer ALC and tried it!

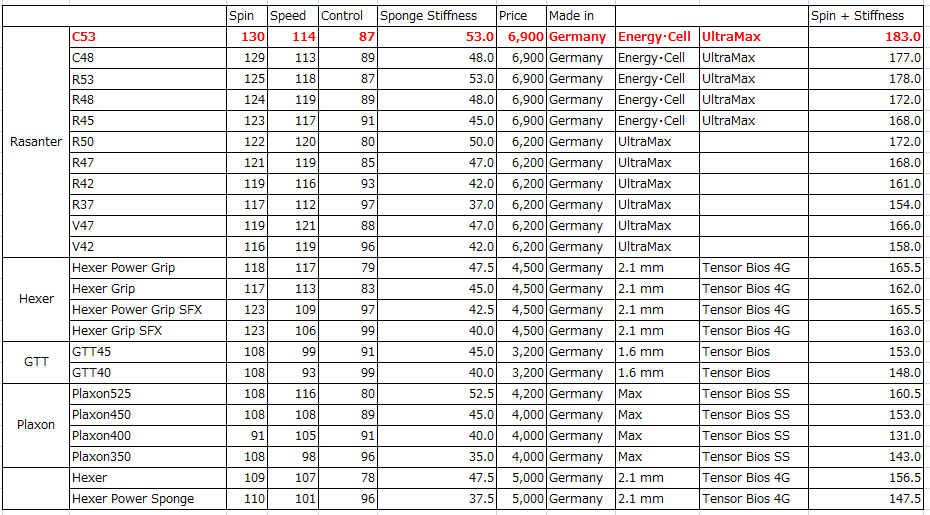

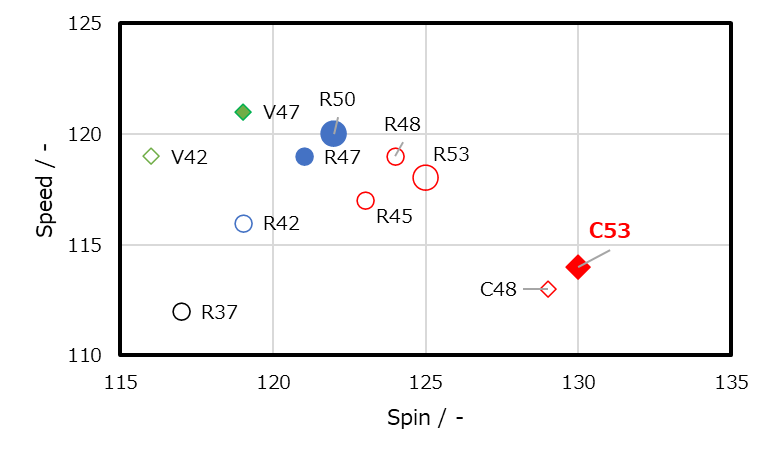

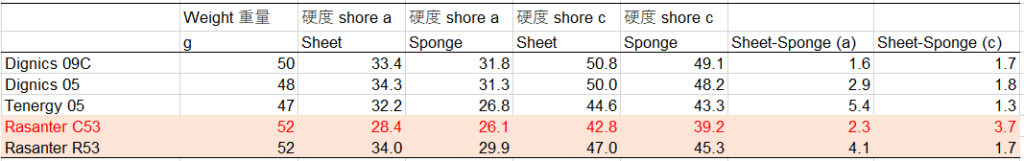

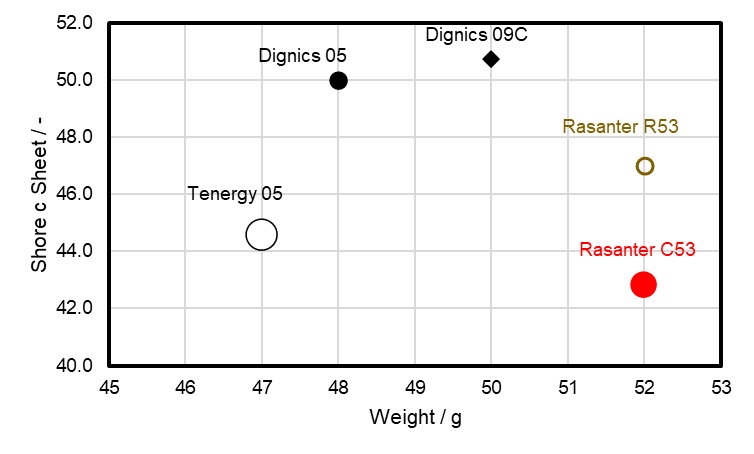

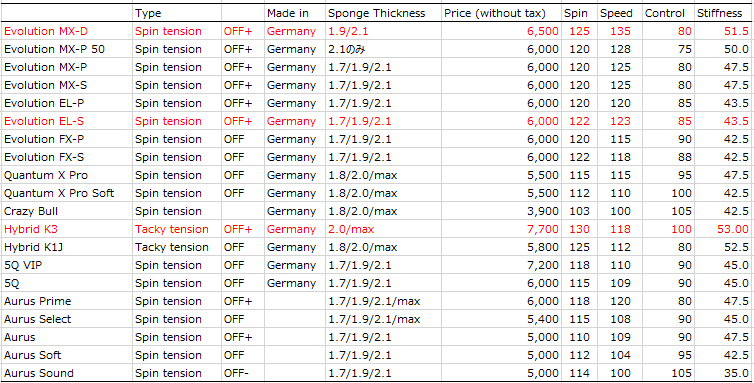

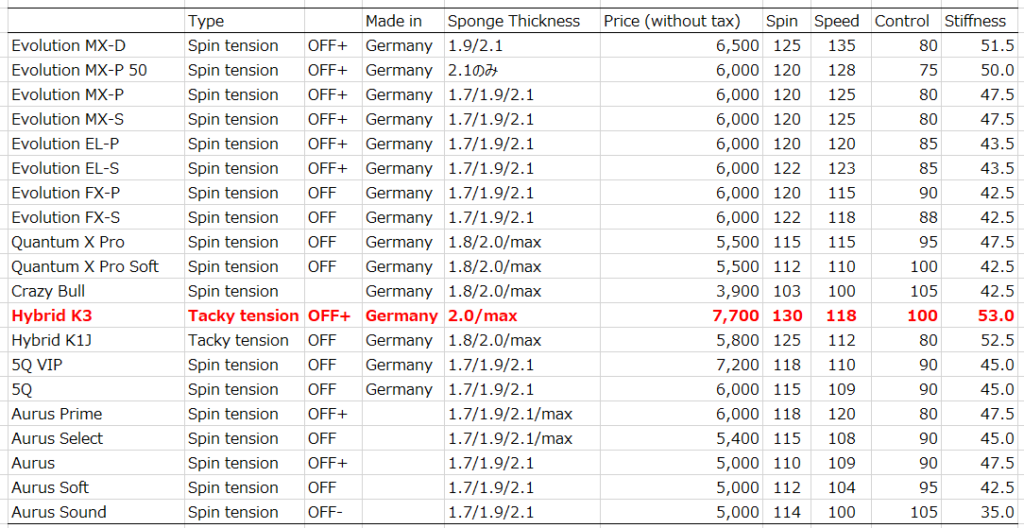

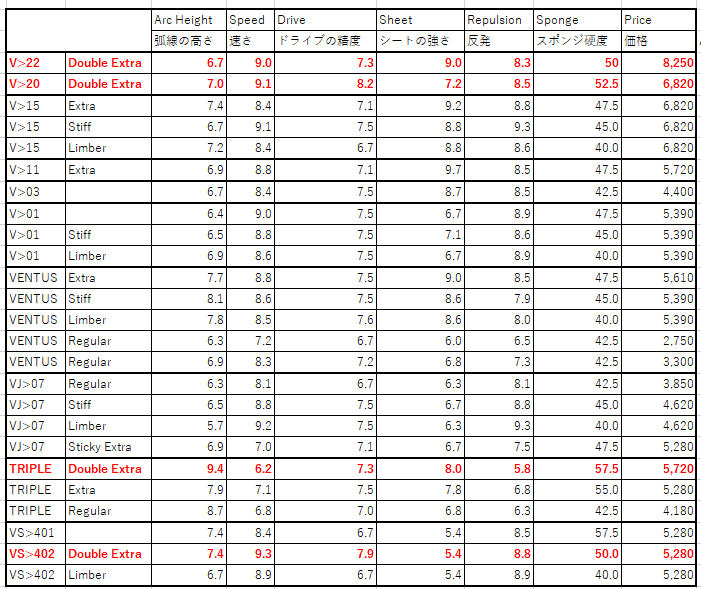

Performance value

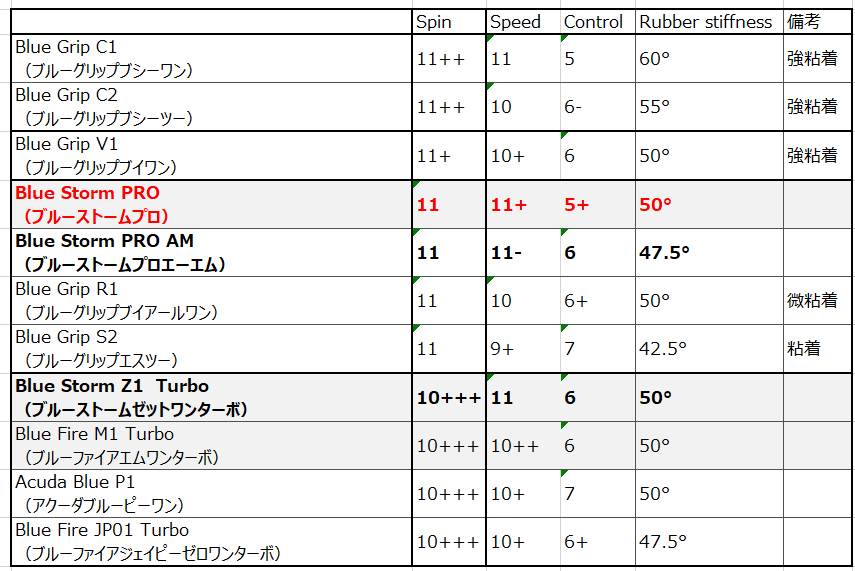

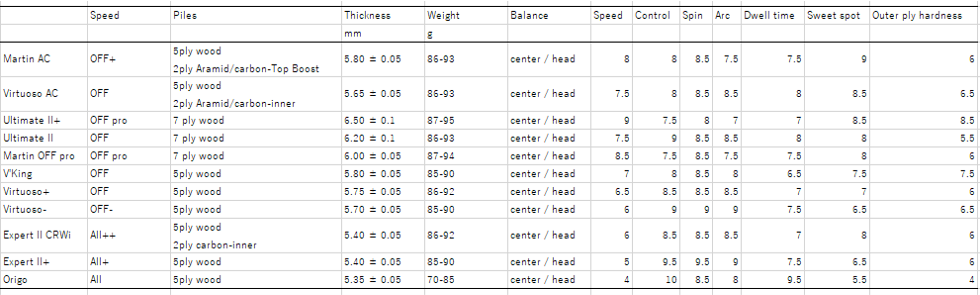

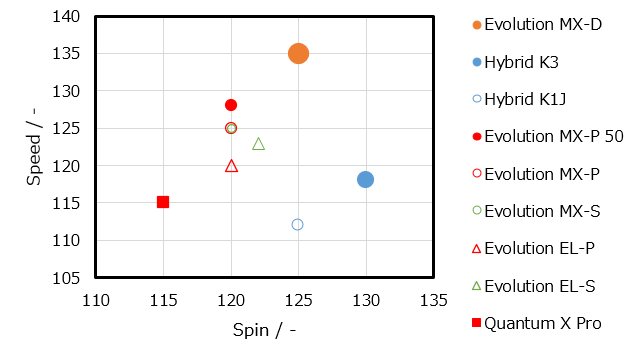

Let’s compare the published performance values.

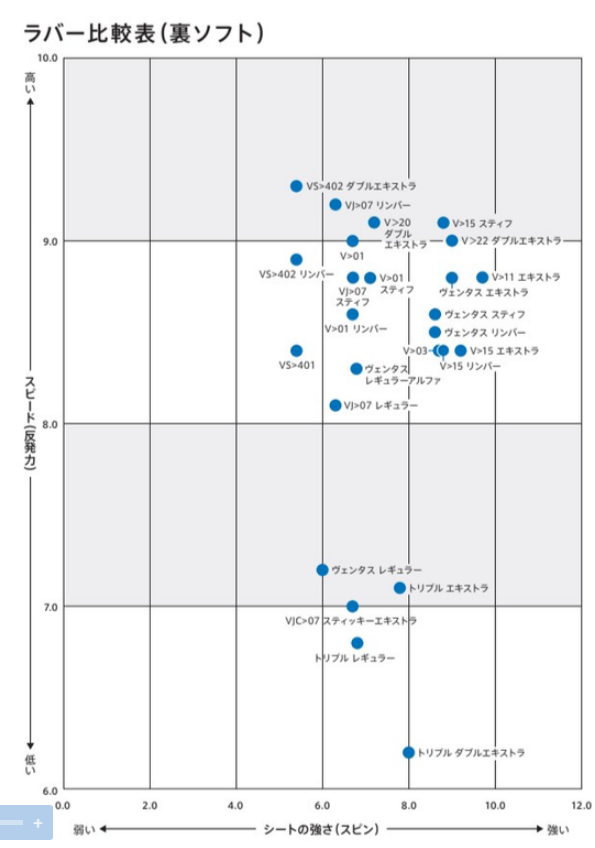

VICTAS’s performance chart was a little confusing, but from the 2022 pamphlet, a chart centered on speed and seat strength (spin) has been published. When creating such a diagram, the rubber in the upper right will be the rubber with the highest performance. In the figure, V>15 Stiff and V>11 Extra look like high performance rubbers. I would like to do an actual trial comparison in the future. Of course, V>20 Double Extra and V>22 Double Extra, which are hot topics in 2022, have high performance values. On the other hand, Triple Double Extra reviewed on this page has a fairly low speed performance due to its strong adhesion, and the sheet is soft, so the spin (sheet strength) performance is not that high. .

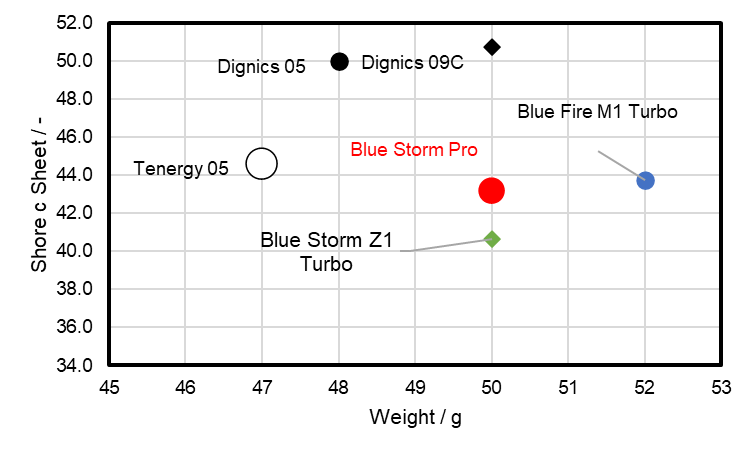

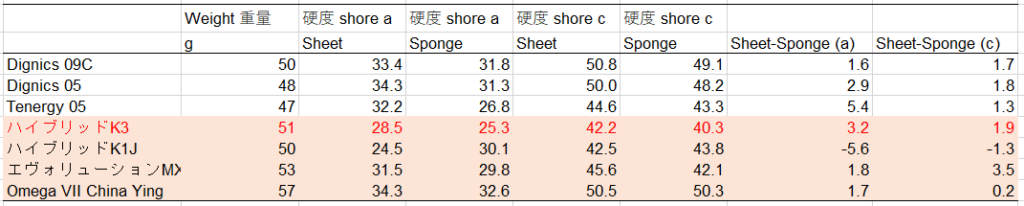

It should be noted that Triple Double Extra has the highest arc height of 9.4 among VICTAS rubbers! Since VICTAS rubber has many straight rubbers, triple double extra can be said to be a rubber characterized by the strength of the arc line among them. Next is a comparison of values measured with a hardness tester.

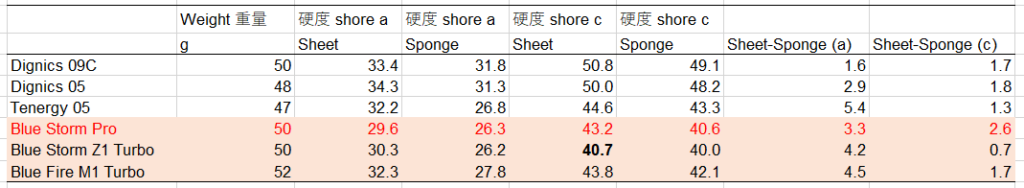

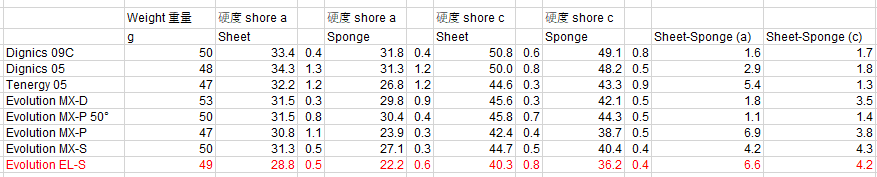

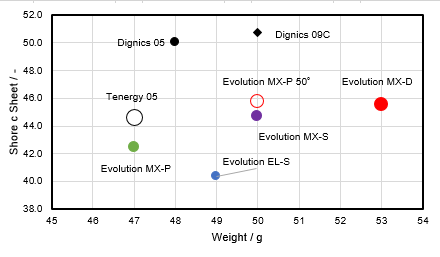

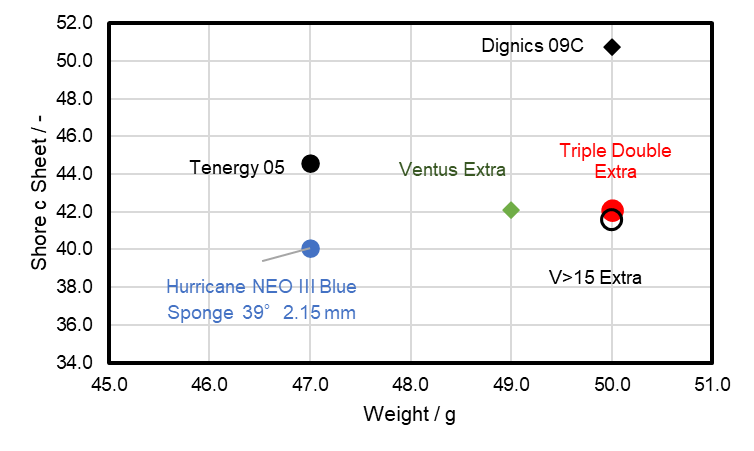

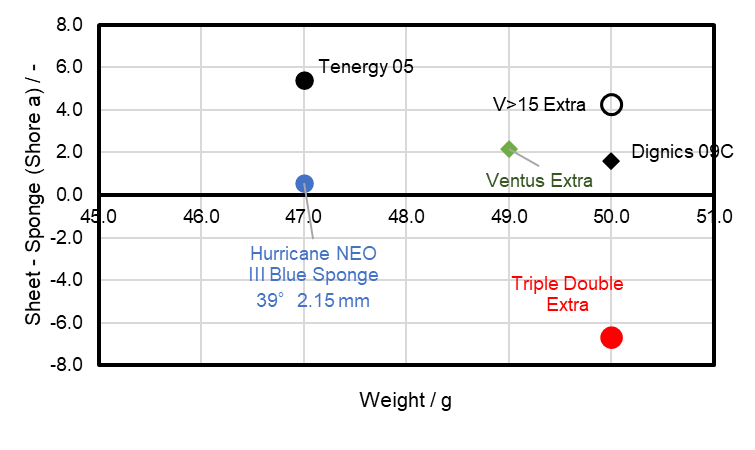

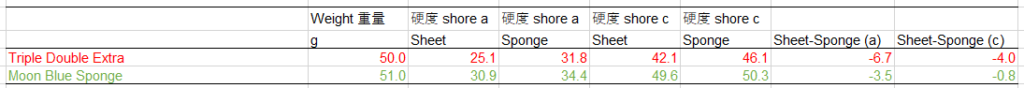

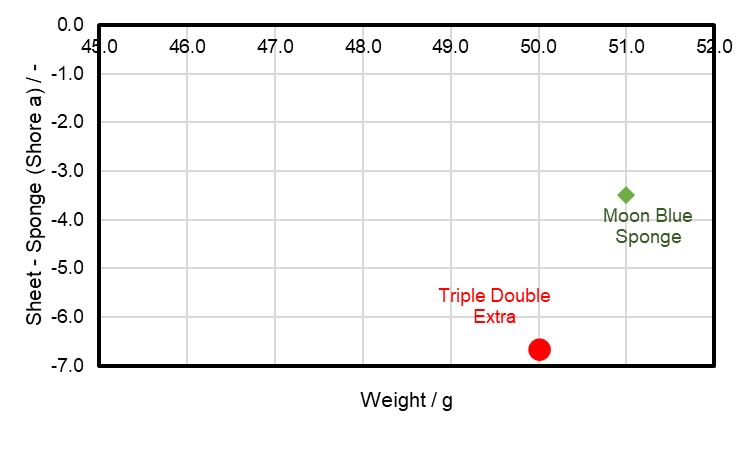

The weight is the same as V>15 Extra, and the hardness is the same as V>15 Extra and Ventus Extra. Comparing sponge hardness in the VICTAS catalog, V>15 Extra has a hardness of 47.5° according to German standards, and Triple Double Extra has a hardness of 57.5°, which is V>15 Extra suggests that the seat is hard, while triple double extra suggests that the seat is soft. Even though the sponge is hard, the triple double extra rubber seems to have the same hardness as high-end rubber.

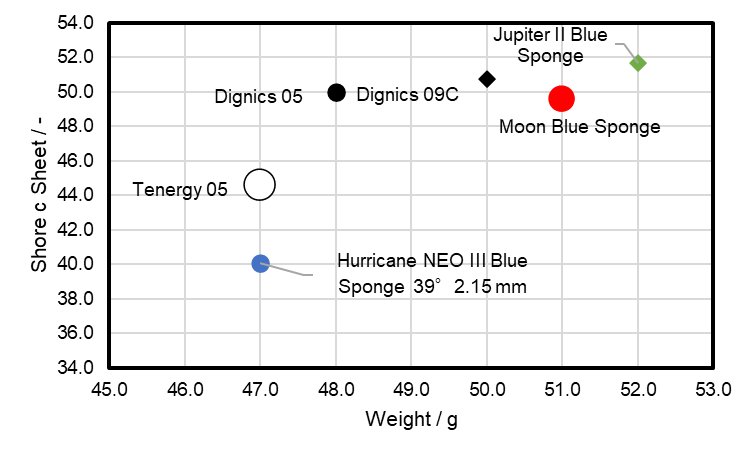

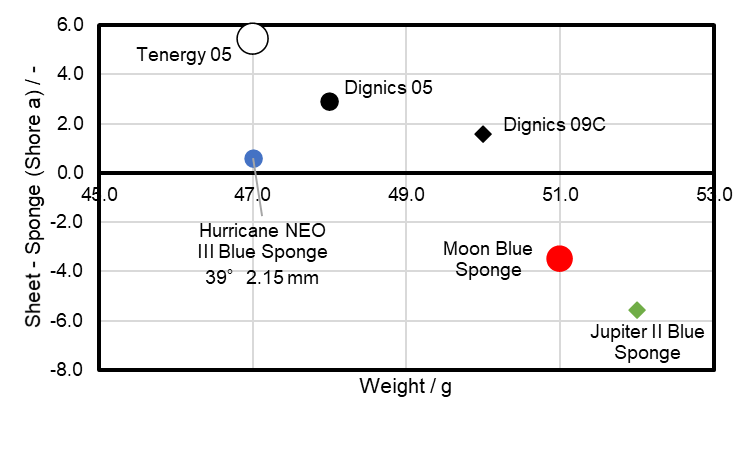

If you check the difference between the hardness on the seat side and the hardness on the sponge side, you can clearly see that the triple double extra seat is very soft. I think that this difference in hardness between the sheet side and the sponge side plays a role in creating a strong arc line.

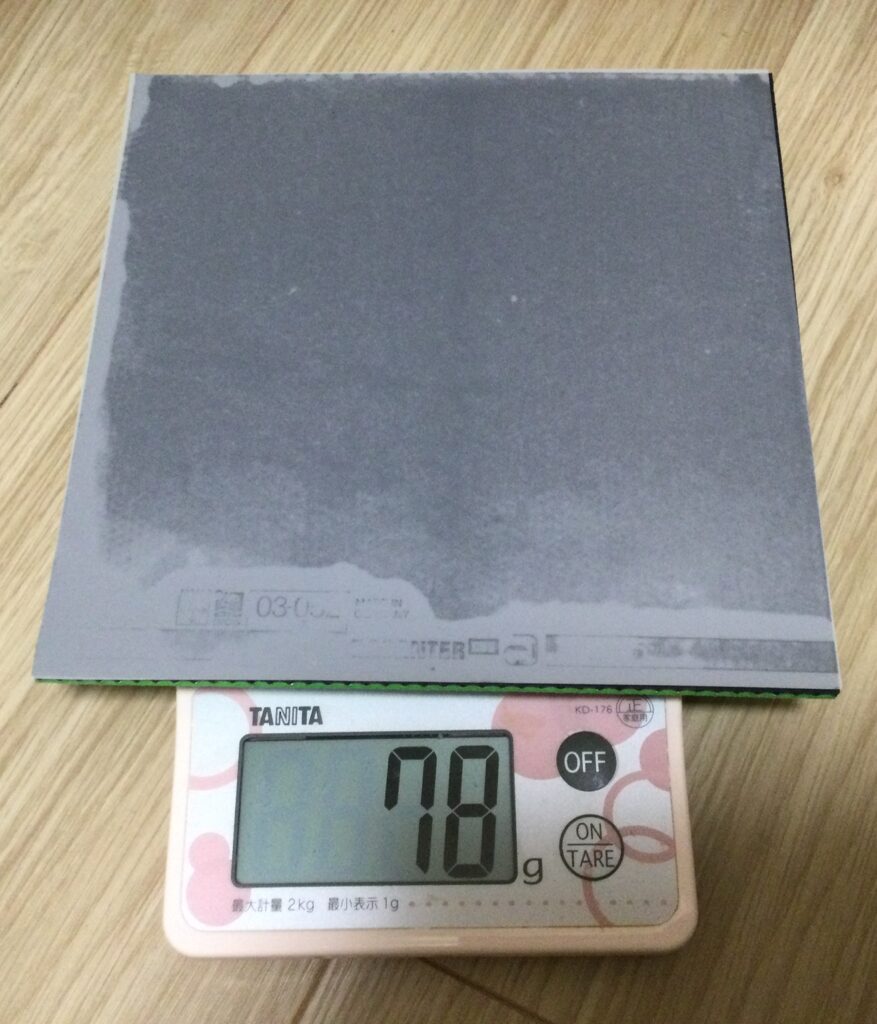

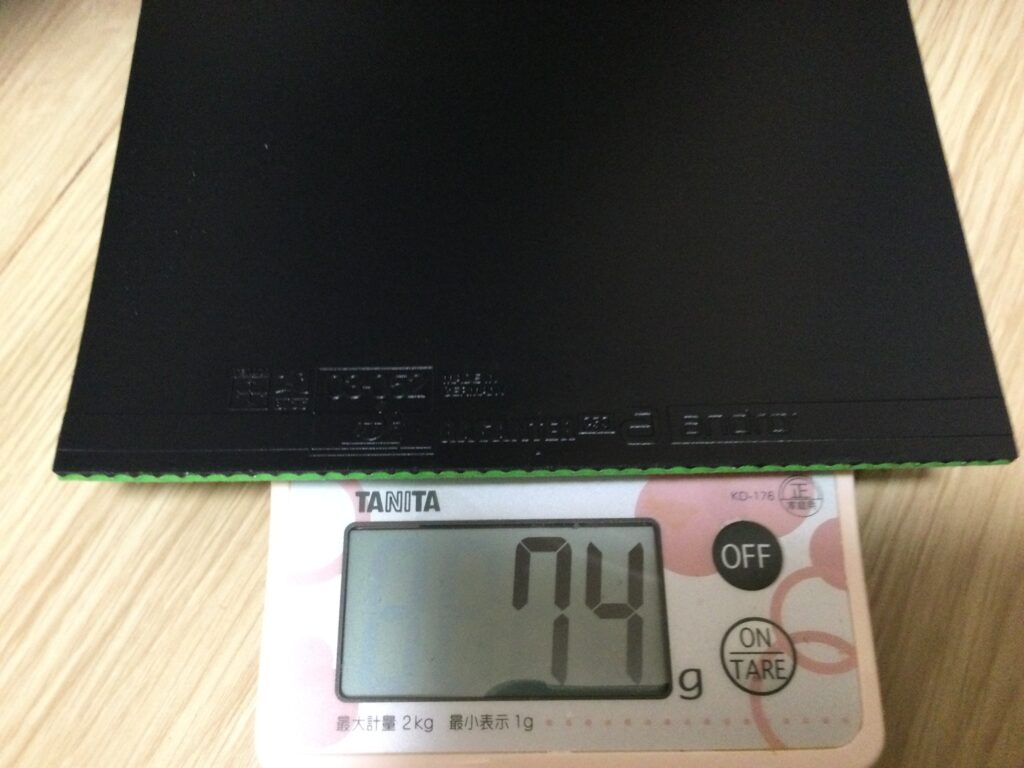

Triple Double Extra application and weight

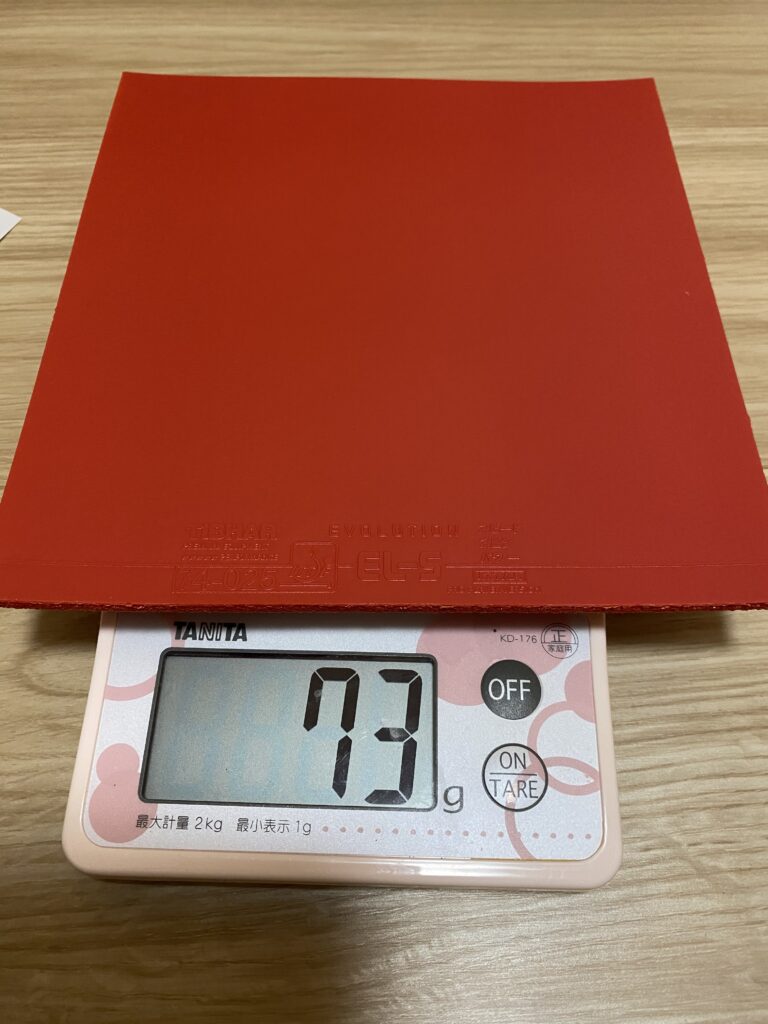

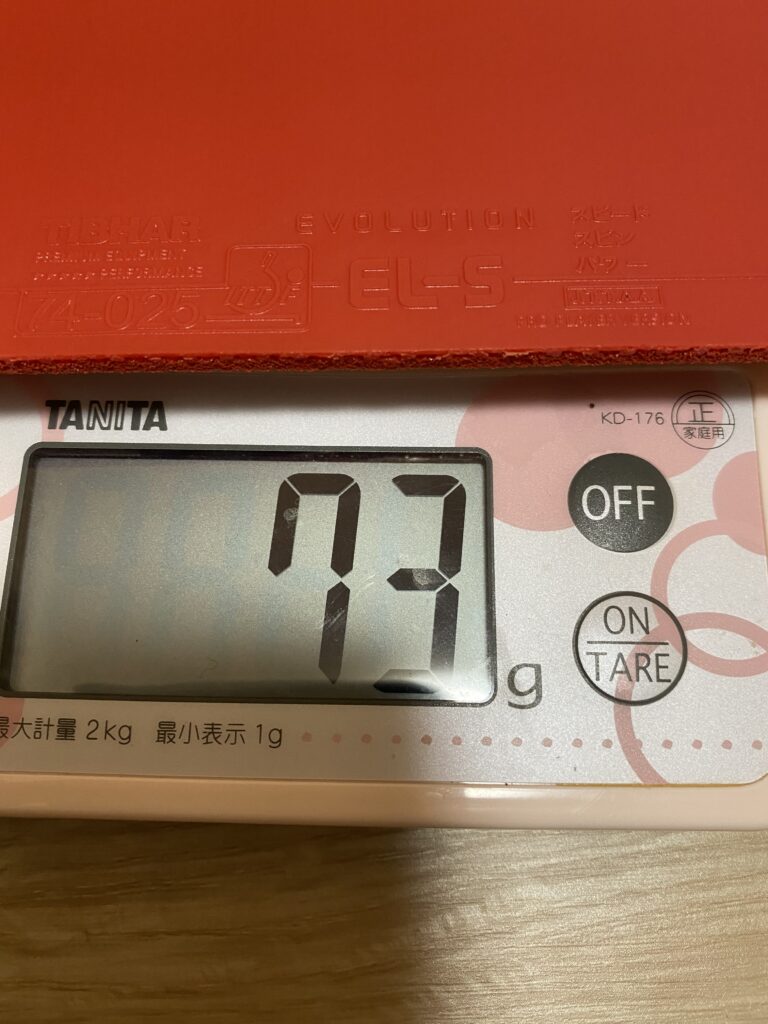

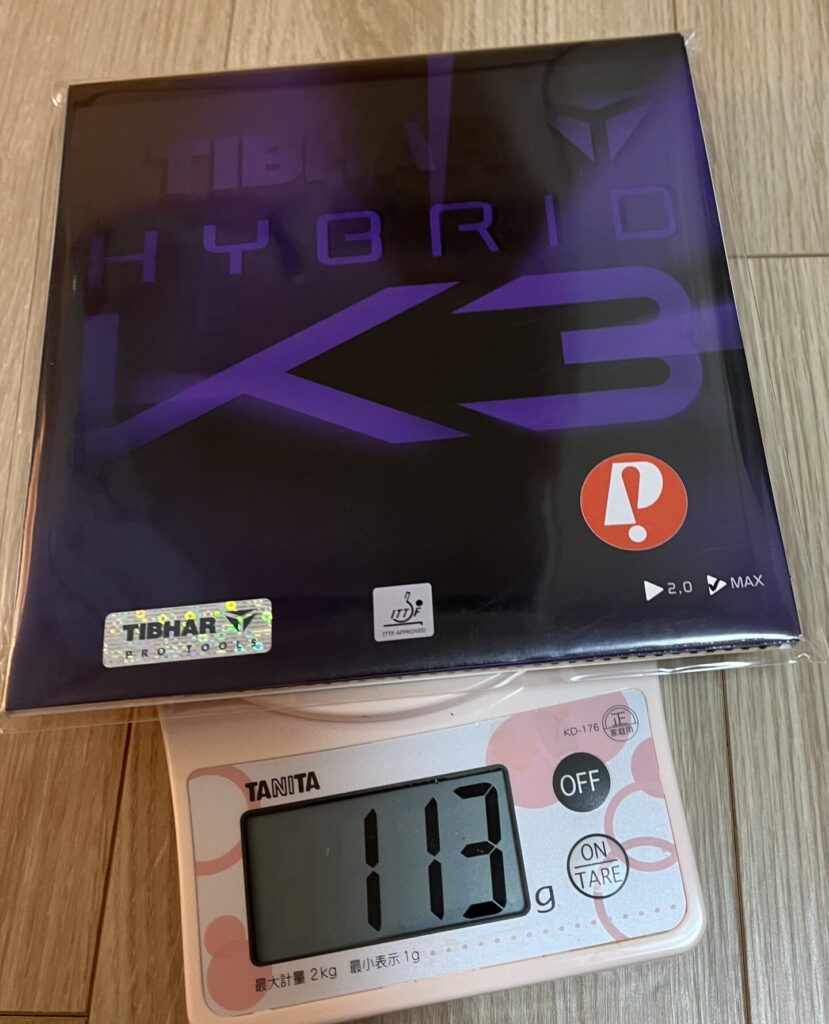

Triple Double Extra Tacky rubber ・Sponge Thickness: 2.0/MAX mm ・Sponge stiffness: 57.5° ・Arc height: 9.4 ・Speed: 6.2 ・Drive accuracy: 7.3 ・Sheet strength: 8.0 ・Backlash: 5.8 ・5,200 yen + tax ・67 g (before cut) → 50 g (after cut)

At 50g, it’s a bit heavy. Recently, heavier rubbers have appeared, so I can’t call it the heaviest, but I think it’s a heavy rubber.

Three features of Triple Double Extra

Easy to handle for strong adhesive rubber made in China!

I felt that the rubber made in China, in short, was much easier to handle than the Hurricane rubber. Instead of trying to drive, I drew an arc even if I hit it, so even if I didn’t intend to hit the drive, I felt like I could draw an arc and enter the opponent’s court. Also, if you spin it as much as you want, it feels like a strong drive rotation like an adhesive rubber, but if you hit it like you hit it, you can hit a drive with speed and weight. Only when trying to make a strong habit, it is necessary to strongly bite into the hard sponge of 57.5 °, and in my case I felt it was a little difficult unless it was fore. Although the sinking and peculiarities of the arc line are superior to the leopard, it is an adhesive rubber that can achieve both rotation amount and speed, and I think it will be popular like the recently popular German-made adhesive tension rubber.

Push is cut well, and chiquita is stable!

It was very good to use it in the back, and it was easy to draw out the high rotation performance of Lin Gaoyuan ALC. I can’t go as far as a cut man, but I think I can dare to hit the opponent’s long serve and aim for a mistake. Also, since the arc is very high, it was very easy to lift the opponent’s serve and backhand drive or chiquita. This ease of use was reminiscent of the Moon Blue Sponge of the Galaxy. Dare to show the hardness comparison with Moon Blue Sponge here.

Moon Blue Sponge has a slightly harder seat, and the sponge is softer. However, I personally felt that both rubbers have similar shot feeling. The feel at impact was quite similar, so if you want a feel at impact, Moon Blue Sponge may be cheaper and better. However, I felt that the speed was higher with Triple Double Extra than with Moon Blue Sponge.

Rubber swinging forward

I think that the adhesive rubber itself is a rubber that comes out good by opening the surface and swinging, but this Triple Double Extra was the same. If you try to hit with just the sheet too much, the sheet will be soft, so it will be difficult to get a good taste. Rather, I think that you can hit a pretty good drive by opening the face and swinging forward, hitting the sponge while hitting it and giving it a lot of rotation. I think that it will be difficult to get the taste of this rubber if you hit it with a sheet. I think the way to bring out the taste of the Triple Double Extra is to drive with the sides open as if you were digging into a hard sponge.

Each technical review

Forehand

Light hit

I didn’t feel any particular discomfort. I think that Omega VII China Ying has more momentum.

Drive balls and rallies

After all, I thought that Omega VII China Ying, which has a harder hardness, would be easier to put out. Also, the sheet was too soft, and when I tried to spin with just a thin sheet, I slipped well. I personally feel it takes some getting used to.

Drive with open face

When I open the arc and hit it, I hit the sponge with all my might, but at this time I felt that the sponge was harder than I imagined. I felt a gap because the seat was soft.

Top spin (loop) drive against back spin

It’s not bad, but the seat is a little soft, so I felt that it was hard to apply a lot of rotation. V>15 Extra may be higher only in the amount of rotation.

Speed drivae against back spin

It was very easy to hit because it was easy to make arcs. Even if the hit point was dropped a little, I felt that I could easily enter the opponent’s court by firmly attracting the ball and hitting it with all my might. This sounds good. It was very good because the speed came out reasonably well.

Curve / shoot drive

I don’t recommend curve drive. I think that the shoot drive is good because it opens the side.

Block

I felt that the seat was more cushioned than I thought, so it didn’t bounce. Because it is an adhesive rubber, it is said that blocking is difficult, but I did not feel that it was easy to do.

Counter drive

I hit with a sheet, so it was difficult.

Stop & push

It stopped well, cut well and was my favorite rubber.

Serve

I can cut it. However, since the seat is soft, it was necessary to make it bite with all one’s might.

バックハンド系

Light hit

It was a rubber that can be used even in the back. The seat was soft, so it was better than I thought.

Drive balls and rallies

Since the seat is soft, it was easy to give a sense of stability anyway. Personally, I felt that I wanted to use it for the backhand. However, in my case, it was difficult to make a habit that I could put out in the foreground because of the lack of impact in the back.

Top spin (loop) drive against back spin

The sheet is soft, so it was easy to just put it in.

Speed drive against back spin

It was easier than I thought. However, if the impact is not strong, it will not be stable.

Block

There were more network mistakes than I expected. I think that it is good to settle down as much as it does not bounce.

Counter drive

It was difficult with my own hands.

Stop & push

Like the fore, it stopped well and cut well.

Chiquita

Easy to do! It was great!

Comparison with other rubbers (personal impressions only)

Max Spin

Dignics 09C > Triple Double Extra ≧ Rakza Z

Speed

Rakza Z Extra Hard > Triple Double Extra > Hurricane

| 卓球 ラバー 初心者 中級者 上級者 卓球ラバー VICTAS ヴィクタス aoa0044トリプルダブルエキストラ 価格:4004円(税込、送料無料) (2022/7/31時点)楽天で購入 |