ENERGY Knows No Limits! / 無限の可能性に気づくはずた!

andro(アンドロ)さんの看板ラバー、ラザンター!その中でもトップ選手用のラバーでドイツ基準53°とラザンターの中で最も硬い硬度を有するラバーがRasanter R53(ラザンターR53)になります。R53はEnergy Cell(エナジーセル)という最先端技術をスポンジに採用し、高い回転性能と球持ちを実現したラバーになります。キーフレーズは「ENERGY Knows No Limits! / 無限の可能性に気づくはずだ!」になります。フランスのファンタジスタ、Simon Gauzy(シモンゴーズィ)選手が両面で使用し、中国のシュシン選手に勝利しました!この事実はどんな説明よりも強力な宣伝効果があったといえるでしょう!

そしてR53と同じエナジーセル技術を採用したラバーとして、硬度を落としたRasanter R48(ラザンターR48)およびRasanter R45(ラザンターR45)がその後に発売されました。これらのラバーも評判は良く、何といっても卓球王国のゆうさんが「R48はテナジーのようなラバー」とYou tubeで述べたのは大きい宣伝効果があったと思います。実際、katsuo000も同様に感じており、R53およびR48の回転性能はテナジー05以上に容易に達していて、ドイツ製のポストテナジーラバーの中でも先んじて抜き出てきたラバーだと思います。R48とR45のキーフレーズは「For the PRO Inside You! / あなたを覚醒させる!」になります。

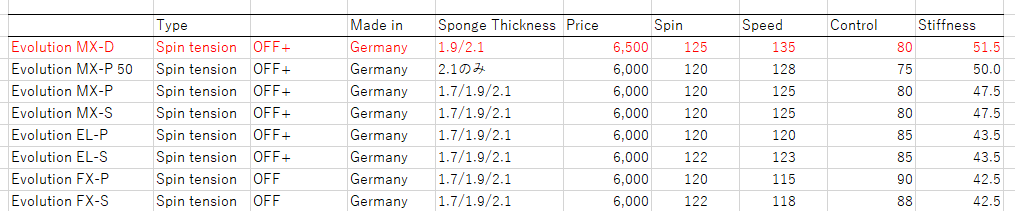

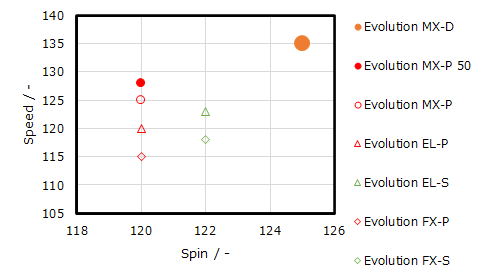

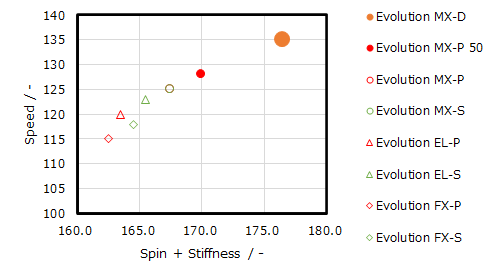

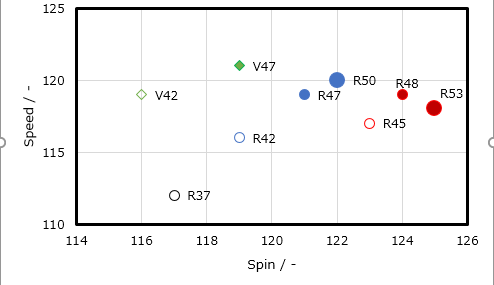

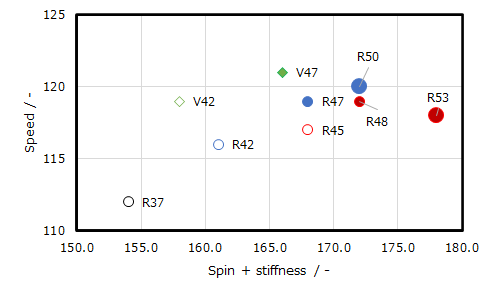

ラザンターの公表性能値と硬度比較からわかる特徴

公表性能値&公表スポンジ硬度

・Rasanter R53(ラザンターR53)

Spin:125、 Speed:118、 Control:87 ラバー重量:52 g

・Rasanter R48 (ラザンターR48)

Spin:124、 Speed:119、 Control:89 ラバー重量:48 g

・Rasanter R45 (ラザンターR45)

Spin:123、 Speed:117、 Control:91

・Rasanter R50 (ラザンターR50)

Spin:122、 Speed:120、 Control:80 ラバー重量:51 g

・Rasanter R47 (ラザンターR47)

Spin:121、 Speed:119、 Control:85 ラバー重量:49 g

・Rasanter V47 (ラザンターV47)

Spin:119、 Speed:121、 Control:88 ラバー重量:48 g

・Rasanter R42 (ラザンターR42)

Spin:119、 Speed:116、 Control:93 ラバー重量:47 g

・Rasanter V42 (ラザンターV42)

Spin:116、 Speed:119、 Control:96

・Rasanter R37 (ラザンターR37)

Spin:117、 Speed:112、 Control:97

・Tenergy 05(テナジー05)

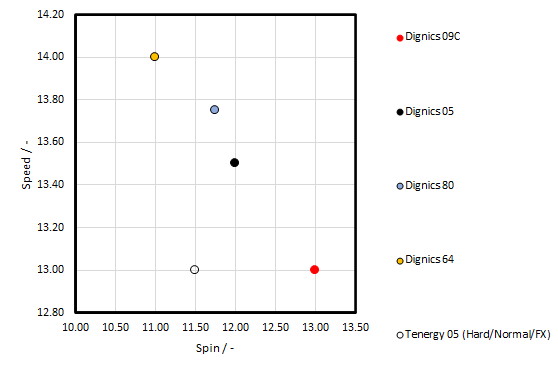

Spin:11.50、 Speed:13.00、 スポンジ硬度:36(Butterfly基準)、ラバー重量:47 g

ラザンターシリーズは名前がそのまま硬度ですのでわかりやすいですね。スピード性能は実はV47が最も高くなっています。メーカー公表値は、ラバーのスピン性能やスピード性能をメーカーの意向にそって反映している部分もあるのかもしれませんね。R53はスピード以上にボールの荒れ方、伸びは非常に魅力的ですし、R48はR50以上に扱いやすさのあるラバーです。katsuo000としては次の硬度計の比較結果の方がわかりやすいのではないかと感じました。

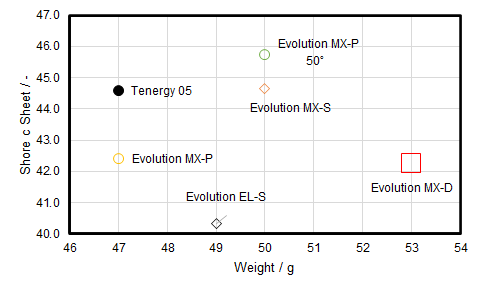

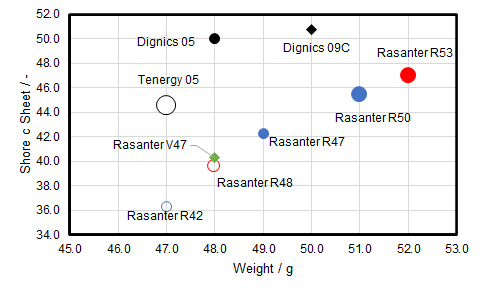

硬度計比較

・Rasanter R53(ラザンターR53)

硬度計評価 shore a (sheet):34.0、 shore a (sponge):29.9

shore c (shhet):47.0、 shore c (sponge):45.3

shore a (sheet) – shore a (sponge) = 4.1

・Rasanter R48 (ラザンターR48)

硬度計評価 shore a (sheet):31.5、 shore a (sponge):25.3

shore c (shhet):39.6、 shore c (sponge):36.0

shore a (sheet) – shore a (sponge) = 6.2

・Rasanter R45 (ラザンターR45)

・Rasanter R50 (ラザンターR50)

硬度計評価 shore a (sheet):33.3、 shore a (sponge):28.3

shore c (shhet):45.4、 shore c (sponge):44.6

shore a (sheet) – shore a (sponge) = 5.0

・Rasanter R47 (ラザンターR47)

硬度計評価 shore a (sheet):28.4、 shore a (sponge):25.3

shore c (shhet):42.3、 shore c (sponge):40.8

shore a (sheet) – shore a (sponge) = 3.1

・Rasanter V47 (ラザンターV47)

硬度計評価 shore a (sheet):27.8、 shore a (sponge):26.3

shore c (shhet):40.3、 shore c (sponge):39.8

shore a (sheet) – shore a (sponge) = 1.5

・Rasanter R42 (ラザンターR42)

硬度計評価 shore a (sheet):24.3、 shore a (sponge):22.1

shore c (shhet):36.3、 shore c (sponge):34.0

shore a (sheet) – shore a (sponge) = 2.2

・Tenergy 05(テナジー05)

硬度計評価 shore a (sheet):32.2、 shore a (sponge):26.8

shore c (shhet):44.6、 shore c (sponge):43.3

shore a (sheet) – shore a (sponge) = 5.4

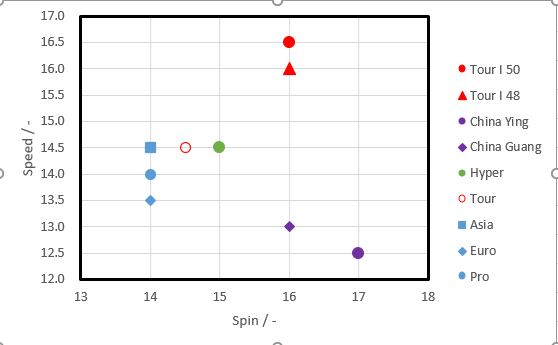

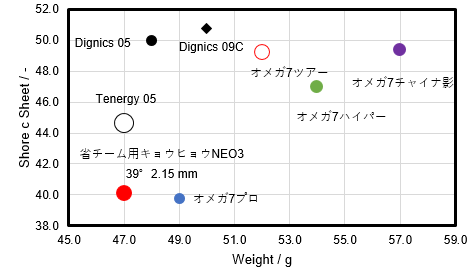

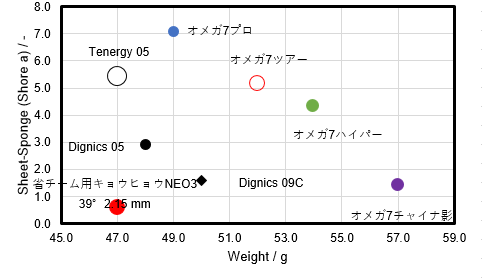

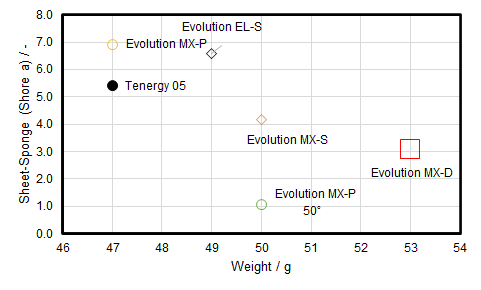

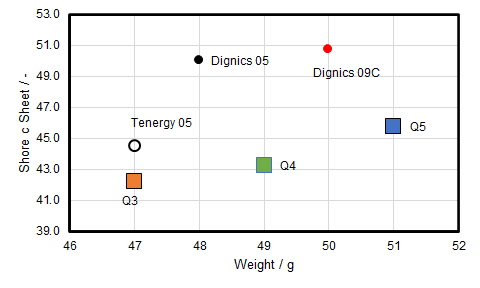

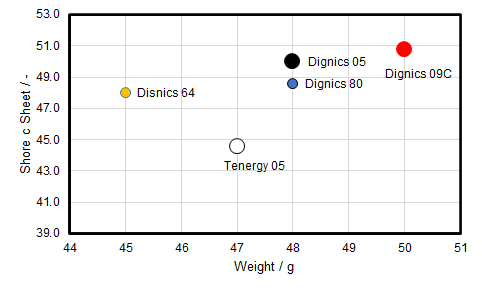

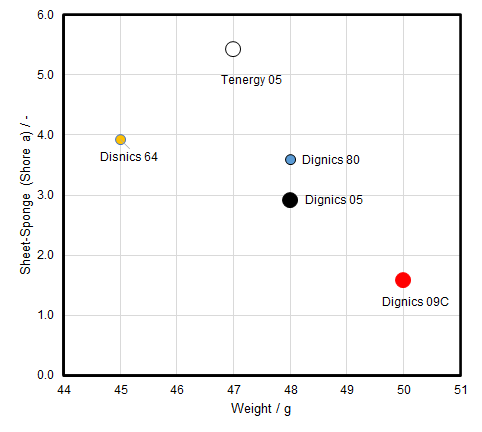

Rasanterシリーズを確認すると、shore cのシート側からの硬さと重量の関係がほぼ直線的な相関を持つことがわかります。実はV47は使いやすくて良いラバーだと感じましたが、R48と全体的な硬さは近く、もっと見直されても良いラバーであることもわかりますね。正直打球感が良く扱いやすいラバーでした。そして、直線的に硬さと重量が増えることはわかりますが、R47はR48よりも硬くて重いこともわかりますね。イメージ的にはR48がテナジー05っぽくて、R47はテナジー5ハードか、ファスタークG-1に近いイメージがあります。エナジーセル技術の違いが如実に出ている部分といえるでしょう。

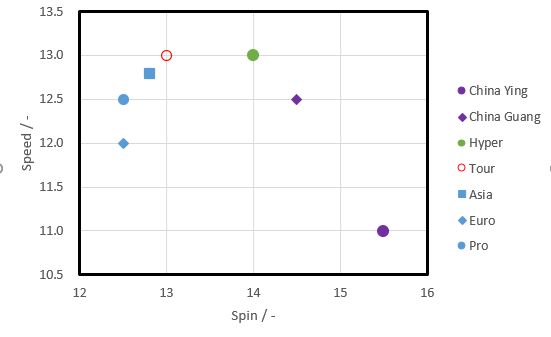

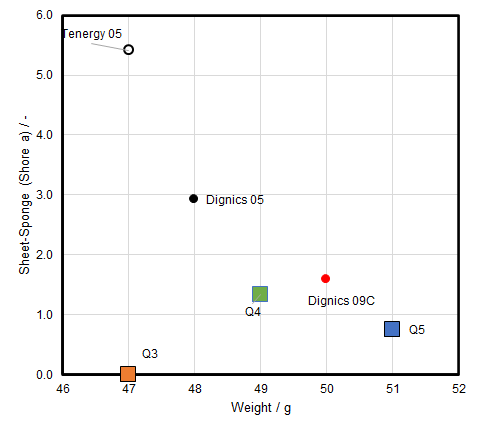

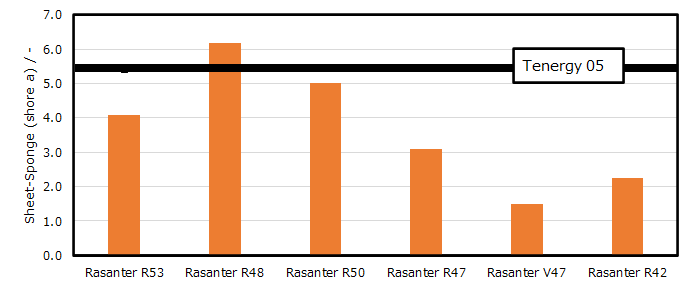

扱いやすさの1つの指標にできるshore aのシート側とスポンジ側からの差を示した図になります。テナジー05の差が5.4でこの差が大きいほど、扱いやすいラバーだとkatsuo000は考えています。R48はテナジー05以上に差が大きくくい込ませやすいラバーであることがわかりやすいですね。一方、硬度が1度柔らかいR47は、この差が小さく、くい込みにくくて扱いが難しいことを示唆していますね。R53については、R48ほど高くはありませんが、実はR47よりも差が大きくくい込みやすさはR47以上にあると言えるのかもしれません。

ラザンターとテナジーの違い

実際にラザンターとテナジーを比較試打した場合に以下のことが言えると思います。

ラザンターシリーズ メリット ・テナジーと回転性能、スピード性能は劣らない。 ・よりスポンジ全体にくい込ませるような打ち方をすることで、性能を引き出せる。 ・テナジーよりも安い。 デメリット ・テナジーシリーズ以上にくい込みが良い。扱いやすい分、ややカウンターは難しい。 ・硬度は選べるが、シートの形状は選べない。 (R48やR53はスピード性能が高い分、テナジーでいうところの80よりのシート形状。) ・テナジーよりやや重たい。

・Rasanter R53(ラザンターR53)

・Rasanter R48 (ラザンターR48)

・Rasanter R45 (ラザンターR45)

・Rasanter R50 (ラザンターR50)

・Rasanter R47 (ラザンターR47)

・Rasanter R47 (ラザンターR47)

・Rasanter V47 (ラザンターV47)

・Rasanter V42 (ラザンターV42)

・Rasanter R37 (ラザンターR37)