説明

1975年世界選手権シングルス3位で、「ミスター・カットマン」と呼ばれ、全日本選手権で3回優勝、元全日本男子監督および近畿大学教授という経歴をもつ高島規郎(たかしま のりお)さんの、卓球戦術ノート以外の書物になります。今回レビューするのは、選手を強くする指導論ということで2019年11月に発行された「選手をつぶす指導者なら、選手がコーチになればいい。」になります。月刊卓球王国の連載記事「モンダイは指導者だ」の2016年~2019年の内容を加筆修正して、まとめられたものになりますね。

タイトルから指導者のための本のように思うかもしれませんが卓球において思考は重要です。トップ選手は一流の選手であるとともに、自分に対してマネージメントするある意味コーチ(指導者)でもある、という意味あいもあるそうです。この本において、指導者=選手と置き換えて読めば、選手のための書物になる、とも、まえがきで触れられています。自分も両親や指導者に恵まれ、初心者というレベル以上の卓球技術を身に着けました。しかしながら、そこからさらに成長できるか否かは、どれだけ長く卓球をやっているかよりも、自分自身が自分自身を理解し、マネージメントし、しっかり指導しなければならない、と思いますね。

ちなみに、「10,000時間の法則」は、最近では否定されつつあるそうですね。「10,000時間の法則」とは、10,000時間何か同じことに従事し打ち込めば、その分野でプロ級になる、という仮説ですね。週3で2~3時間の練習を30年程度続けると到達しますね。学生時代にほぼ毎日4時間練習できたとりしたら、7年で到達です。プロ選手は当然ながら10,000時間以上の練習をしているでしょうね。またコーチの方も容易に卓球をしている時間は10,000時間を超えると想像します。10,000時間以上の練習をしても差は生じるのが、卓球の世界ではないかと思いますね。また、トップ選手で若くして頭角を現した選手、水谷選手や張本選手、宇田幸矢選手、石川佳純選手や伊藤美誠選手、平野美宇選手や早田ひな選手らは、全日本選手権優勝を果たしています。彼らはおそらく自分よりも総練習時間の多い選手に勝利して、全日本選手権を優勝しているでしょう。つまり、ただ練習をすれば勝てるという世界ではないことはわかりますね。もちろん、最低でも10,000時間という時間を卓球に費やせることは必要なのかもしれませんが、必要条件であったとしても、それだけで卓球でトップをとれるほど甘くないということです。天才であり、才能があり、そして努力もできないと、やはりトップオブトップを取ることは難しいのでしょうね。シビアな世界でもあると思います。仕事でも勉強でも、ただ気合と努力だけで結果を出そうとしてはいけないということだとkatsuo000は理解しています。しっかりと思考し正しい努力をすることが大切ですね。そのために、どのように思考すべきか、そういった思考のためのヒントになるようにと高島さんが書かれたものではないかと思います。

「選手をつぶす指導者なら、選手がコーチになればいい。」の要点

1章は指導者 = 選手として、卓球へ取り組むときの考え方

卓球戦術ノートの内容と重複しつつ、卓球に対する姿勢や考え方、特に凝り固まった考えではなく柔軟で創造的な思考を肯定するような考え方が提案されています。世界のトップ選手を見ても、アフリカのアルナ選手のようにスイングが汚いと言われてもオリンピックでボル選手に勝つことだってあるわけですからね。日本ではとかく、「〇〇でなければならない」という凝り固まった考え方が多いので、こういった考え方に触れることは非常に良いと思います。

3章では、卓球プレースタイルの概論と強化のポイント

「卓球戦術ノート」でも非常に参考になったプレースタイルの概論になりますね。「選手をつぶす指導者なら、選手がコーチになればいい。」では、次のような内容になっています。

・シェークドライブ型

・ペンドライブ型

・シェーク表ソフト

・ペン表ソフト

・変化ラバー活用型

・カットマン

について概略されています。この本でもとても参考になって即効性のあるものになっていますので、手に取る機会あれば是非ご一読をオススメします。

7章は伸び悩みに対する考え方

この本では「伸び悩み」について、書かれている点が興味深いですね。自分もクラブで卓球をしていたとき、同じように練習していても強くなる選手、伸び悩む選手を見てきました。そして卓球の試合で、後から卓球を開始した選手たちにどんどん追い抜かれていくことも目の当たりにしてきました。この伸び悩み、というのは、本当に辛いと思います。その伸び悩みについて、助言をくれる7章は、自分程度ではなく、卓球進学した選手やプロ選手も読んでプラスになる可能性があるのではないかと思います。また、自分は卓球を通して、物事への取り組み方を学べるのではないかと考えますね。

レビュー

章構成とページ数

第1章 あなたは「良い指導者」なのか:48 p

良い指導者になるために必要なもの

初心者をどう教えるか

選手の想像力を伸ばす

ベンチコーチの心得

選手を「勝たせる」指導者とは

選手の性格を「動かす」のか「殺す」のか

メンタルをどのように強化するのか

選手が100人いれば100通りの指導がある

第2章 強くなるための練習を考える:24 p

規則練習とランダム練習

多球練習と一球練習

素振りでスイング力を高める

第3章 卓球のプレースタイル、強化のツボ:54p

用具と選手を見直すことで停滞期を抜け出す

強化のツボ①ショークドライブ型

強化のツボ②ペンドライブ型

強化のツボ③ショーク表ソフト

強化のツボ④ペン表ソフト

強化のツボ⑤変化ラバー活用型

強化のツボ⑥カットマン

強化のツボ⑦フットワーク

第4章 技を高め、ゲームで強くなる:64 p

フォアハンドを強くしよう

バックハンドを強化する

どうすればカウンターが身につくのか

台上技術を強くする方法

勝つための守り方を高める

3球目・4球目の命中率を高める

カットマンは「切るカット」の練習をするべし

いかにしてサービス力を高めるのか

レシーブ攻撃を狙え

第5章 指導者のいない選手はもっと強くなる:26 p

指導者がいなくても工夫次第で世界選手権に行けた

部員同士のコミュニケーションによってチーム力はアップする

卓球への問題意識、取り組み方は卓球ノートに書き記す

強くなれないのは「指導者がいないから」なのか

第6章 強いチームを作る:44 p

強いチームの作り方

練習試合の活用法

情報収集の活用と、勝つための準備

指導者の「反省力」とは何か

「根性論」をうまく使おう

マンツーマン指導の注意点

部員が多い場合の練習方法

第7章 伸び悩む選手がやるべきこと:26 p

モチベーションを高め、一気に強くなる

結果が出ない状況から抜け出す方法

卓球を強くするフィジカルとは何か

得意技を磨き、弱点を補え

選手は自分の調子をコントロールできるのか

全 303 p

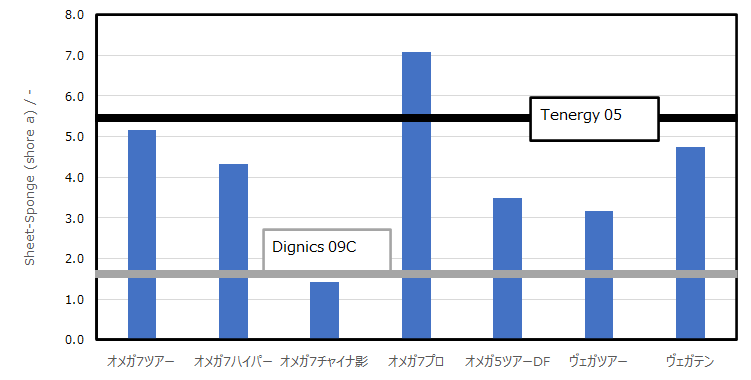

図解

図解は多くてわかりやすいですね。

感想

現代的で、高島さんの良書だと思います。1冊だけ買うのであれば、是非この本が広範な範囲をカバーしている教科書のような本になっていますね。特にメンタルや伸び悩みといった、誰もが悩むものについて書かれている点は良いと思いますね。是非興味を持たれたら手に取ってみてください。