説明

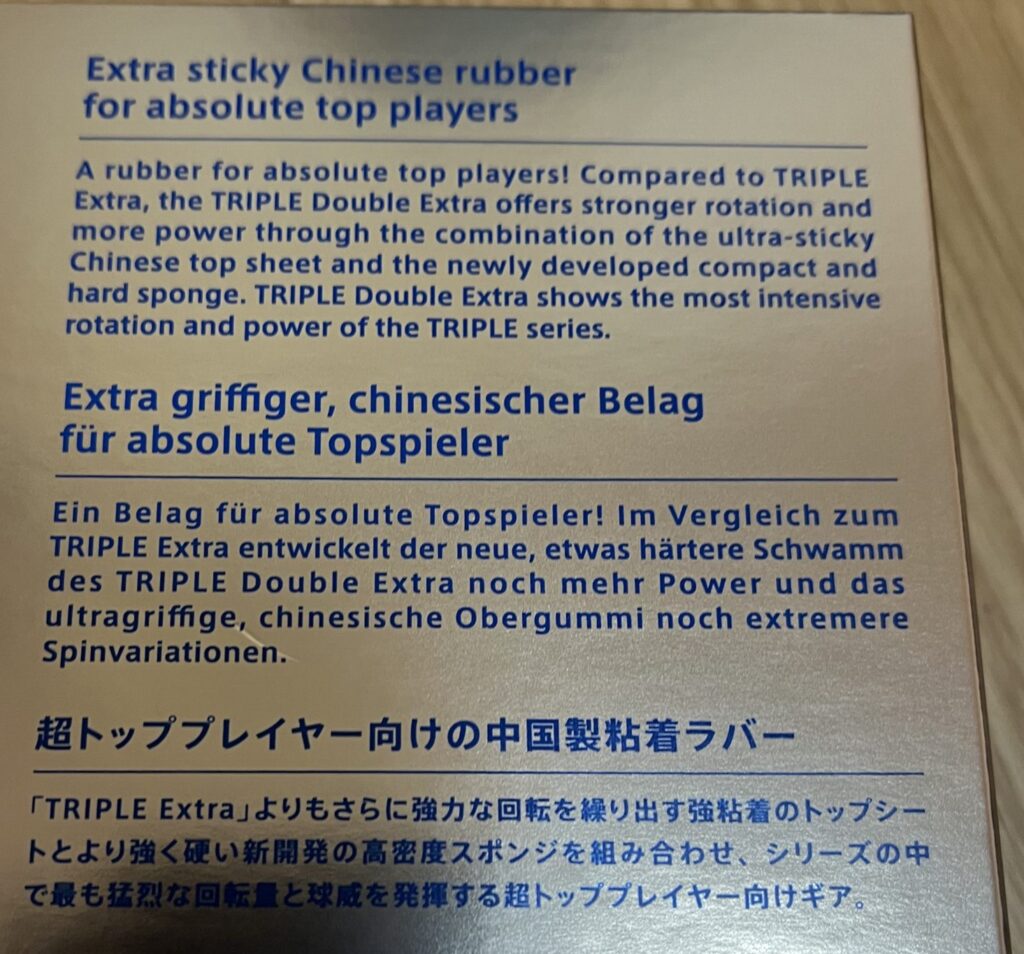

発売から随分間が空いてしまいましたが、VICTAS (ヴィクタス)さんのTriple Double Extra (トリプルダブルエキストラ)をレビューさせていただきます。発売当時は丹羽孝希選手がバック面に使用するということで話題になりました!TSP (ティーエスピー)とVICTAS (ヴィクタス)の統合によってTSPのTriple (トリプル)というラバーが、VICTAS (ヴィクタス)ブランドで2020年12月に、改めて発売となりました。Butterfly (バタフライ)さんは2020年4月に現在も超人気のDignics 09C (ディグニクス09C)を発売していますので、各社粘着ラバーを発売することは意識していたものと思います。このVICTAS (ヴィクタス)さんのTriple (トリプル)シリーズは、粘着ラバーで有名な中国製になりますが、中国粘着ラバーのように重くて弾まないラバーではなく、現在流行の一定の弾むを持った粘着テンション系のラバーになります。しかもスポンジはブルースポンジで明らかにキョウヒョウNEO3ブルースポンジを意識したラバーになっていますね。

発売時は人気でしたが丹羽選手が用具変更後にあまり結果を出せず、東京五輪2020ではV>15 Extra (V>15エキストラ)へ戻して参戦したこともあり、その後の人気はやや下がった印象です。一方で卓球You Tuberで全日本選手権にも出場した神戸TCの吉田和也コーチは、バック面に本ページでレビューするTriple Double Extra (トリプルダブルエキストラ)を使用されていますね。技術動画にも挙がっている2トンツッツキはトリプルダブルエキストラを使うことでさらに切れるようになったようですし、チキータやラリーでのバックボレーと、トリプルダブルエキストラの特徴を活かして得点していることを試合動画などで説明されています。

2トンツッツキ: https://www.youtube.com/watch?v=PJJPQOxcog4

周りでもこのラバーは好評で、発売後すぐに両面で使用する選手もいました。シートが柔らかめなため球持ちが良くてチキータが安定し、ラリーでぶつけ気味に打っても弧線を強く描くので安定する、ということで、使用されていましたね。自分もスポンジの硬さの割にシートの柔らかさが特徴のラバーだであり、そこまで癖を感じないラバーだと感じました。今回自分も購入し、アウターALCに貼って試打したレビューを紹介させていただきます!

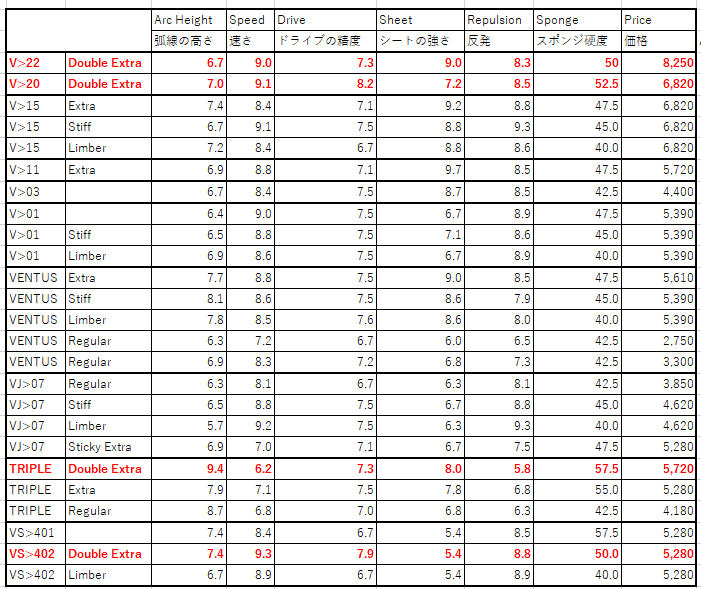

性能値

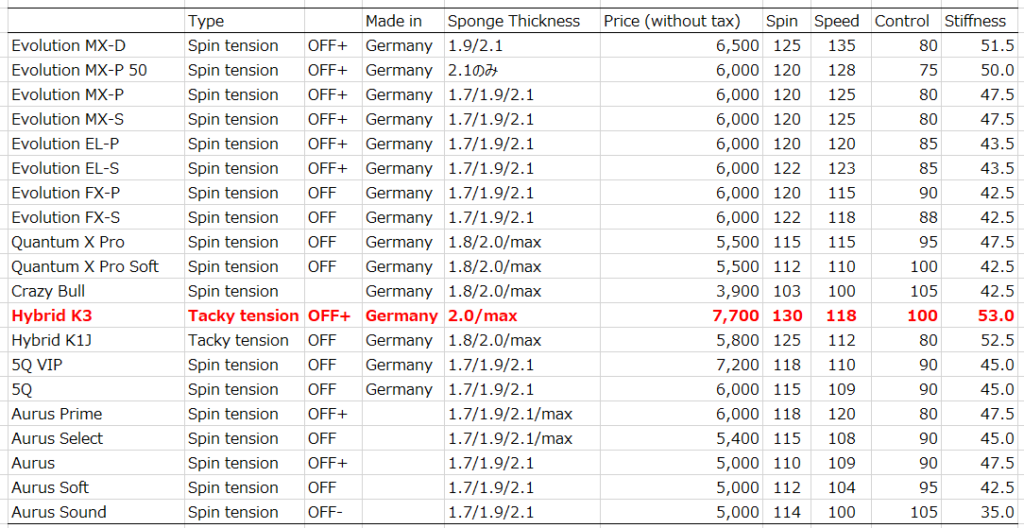

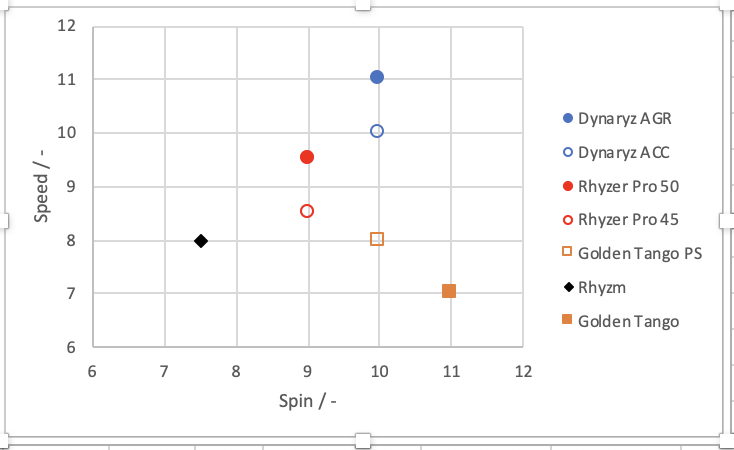

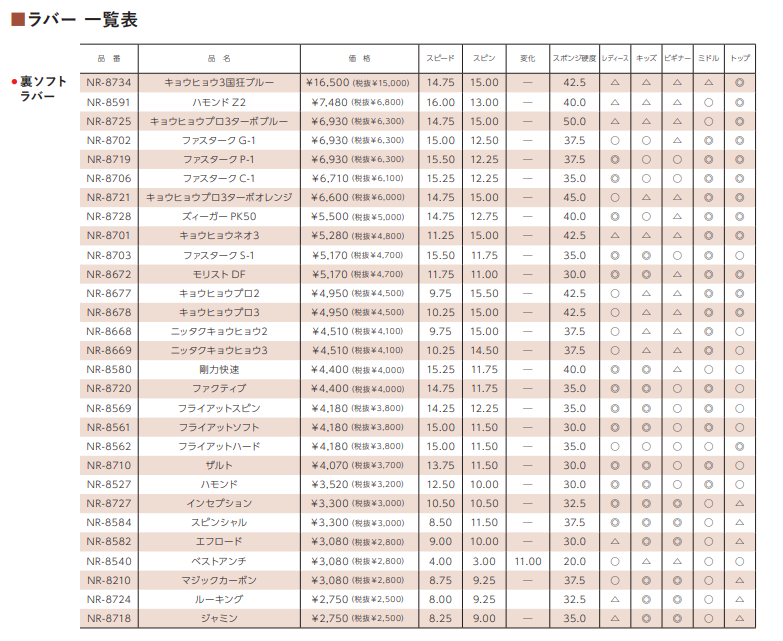

公表性能値を比較してみましょう。

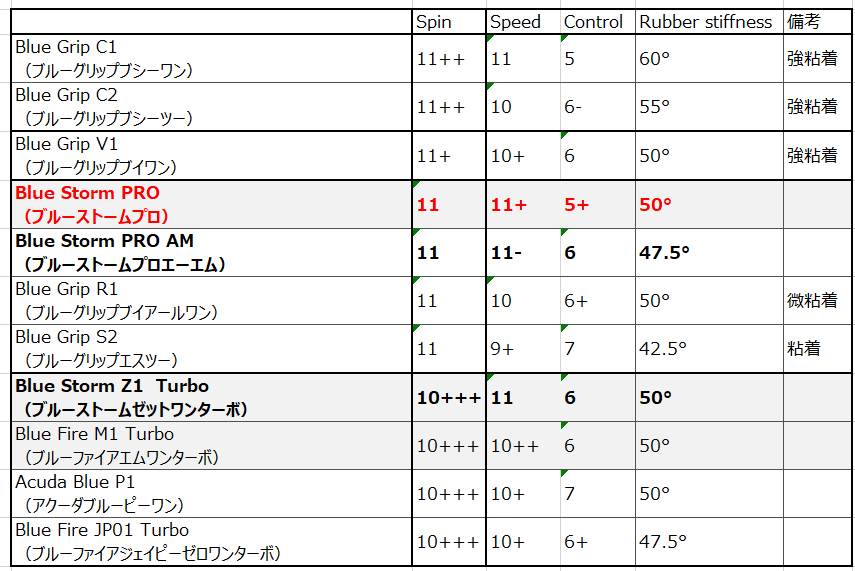

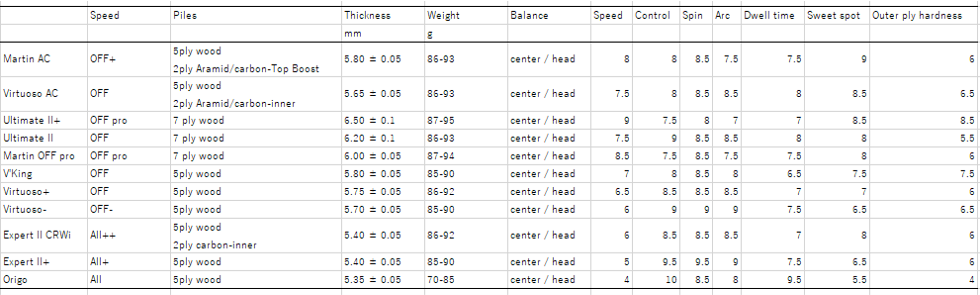

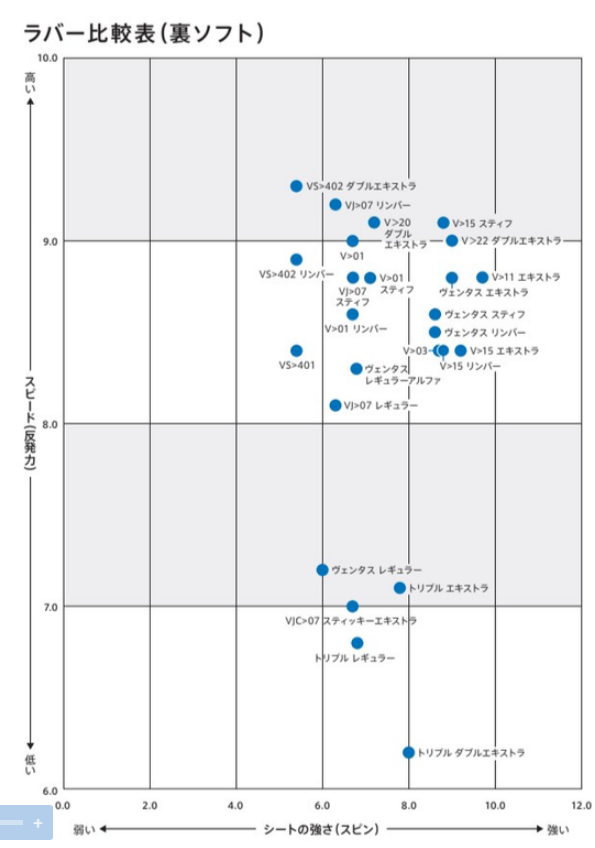

VICTAS (ヴィクタス)さんの性能表はややわかりにくかったですが、2022年のパンフレットから、スピードとシートの強さ (スピン)を軸にとった図が掲載されるようになりました。このような図を作成すると、右上にあるラバーが最も性能の高いラバーというイメージになります。図の中では、V>15 Stiff (V>15スティフ)やV>11 Extra (V>11エキストラ)が性能の高いラバーのように見えてきますね。実際の試打比較を今後してみたいところです。もちろん、2022年話題のV>20 Double Extra (V>20ダブルエキストラ)やV>22 Double Extra (V>22ダブルエキストラ)は高い性能値になっていますね。一方で本ページでレビューするTriple Double Extra (トリプルダブルエキストラ)は強粘着のためかスピード性能はかなり低く、シートも柔らかいのでスピン (シートの強さ)性能もそこまで高くない値となっていますね。

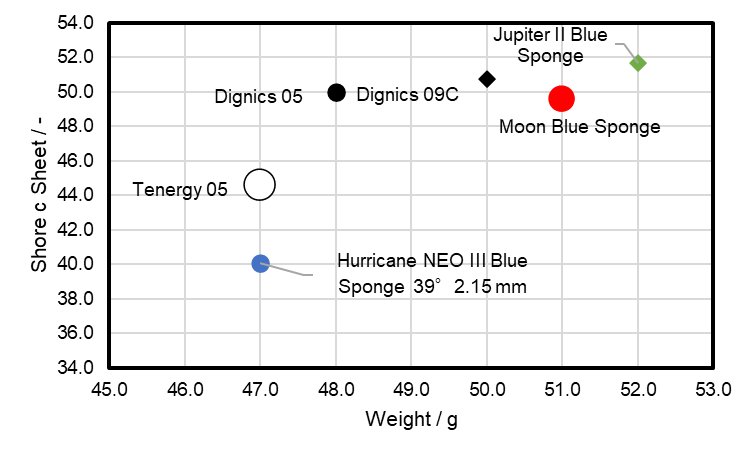

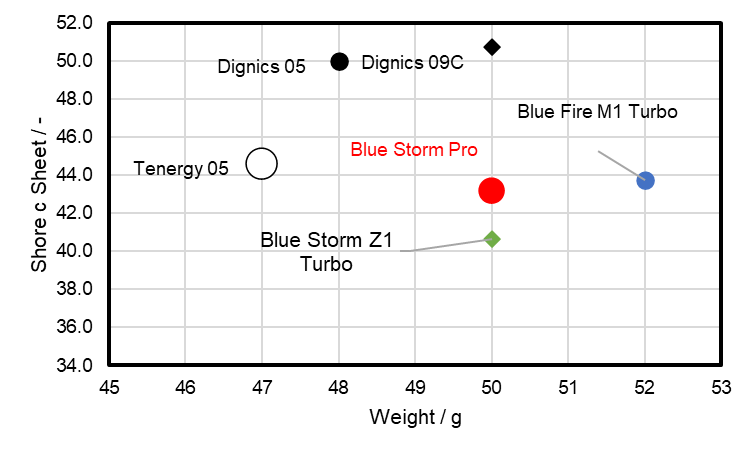

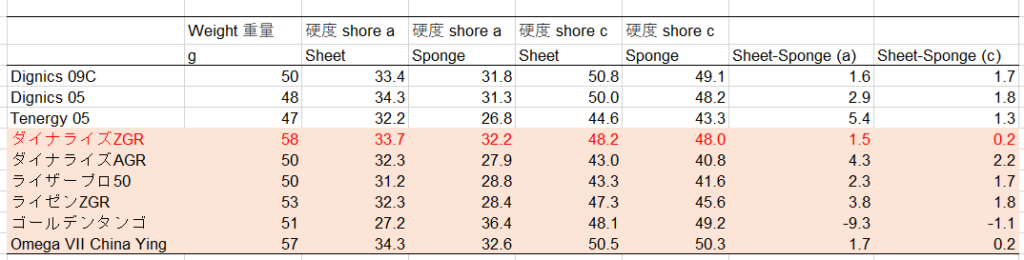

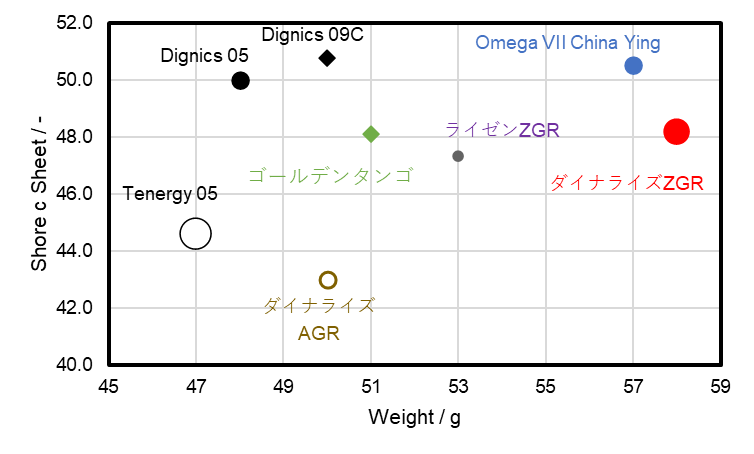

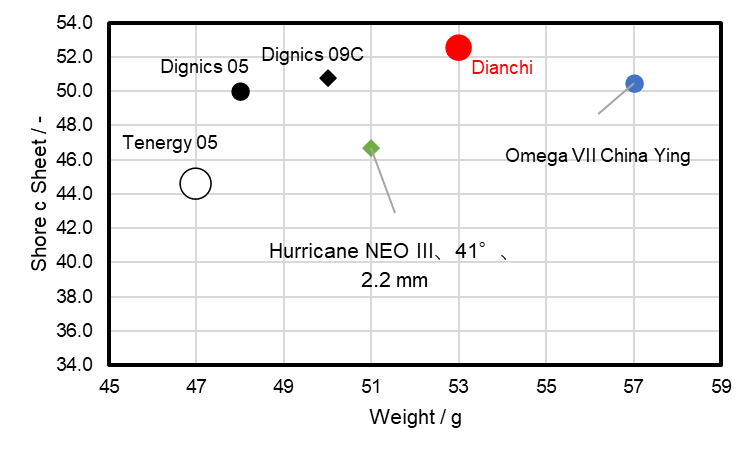

Triple Double Extra (トリプルダブルエキストラ)について注目すべきはVICTAS (ヴィクタス)ラバーの中で「弧線の高さ」が9.4と最も高い値になっていますね!VICTAS (ヴィクタス)のラバーは直線的なラバーが多いので、トリプルダブルエキストラは、その中でも弧線の強さが特徴のラバーといえるでしょう。続いて硬度計で測定した値比較です。

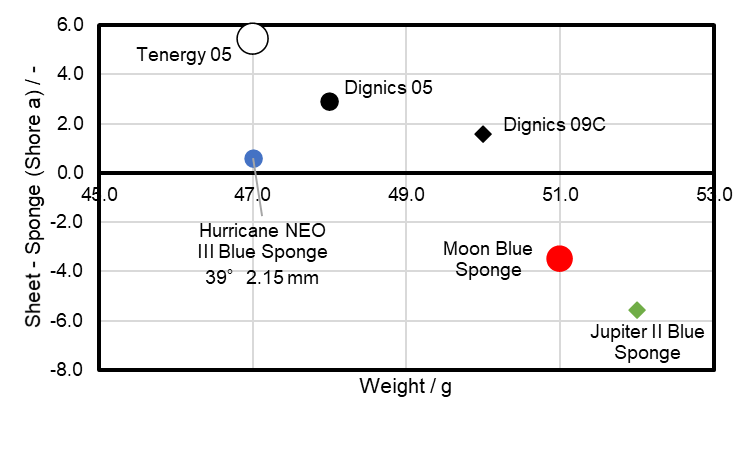

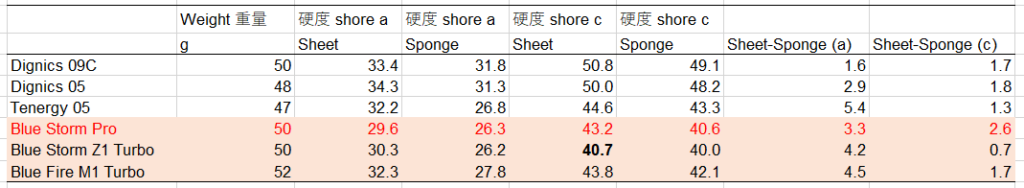

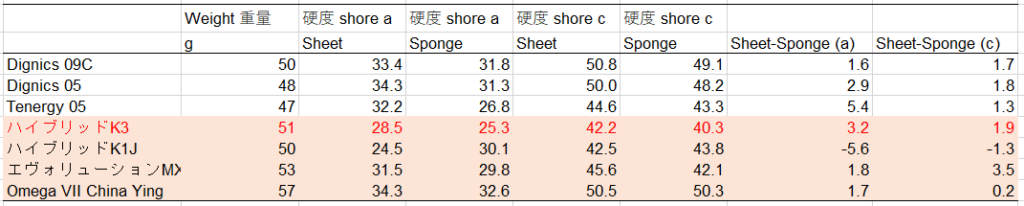

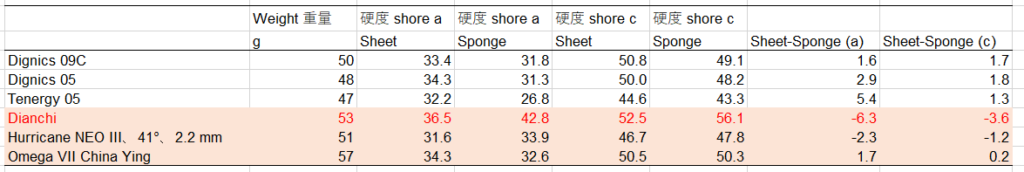

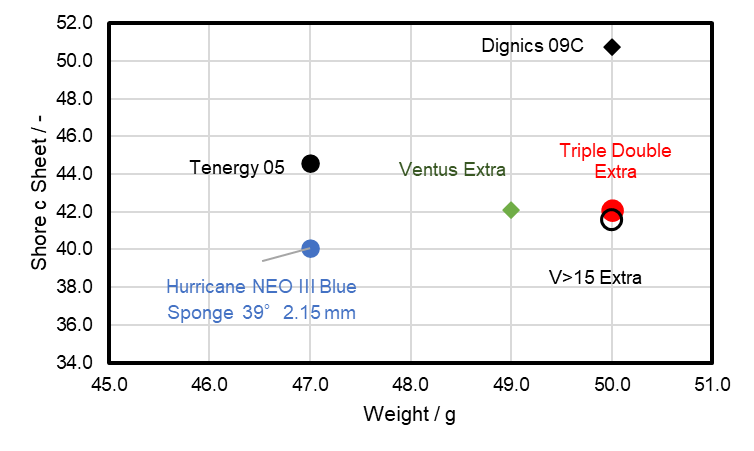

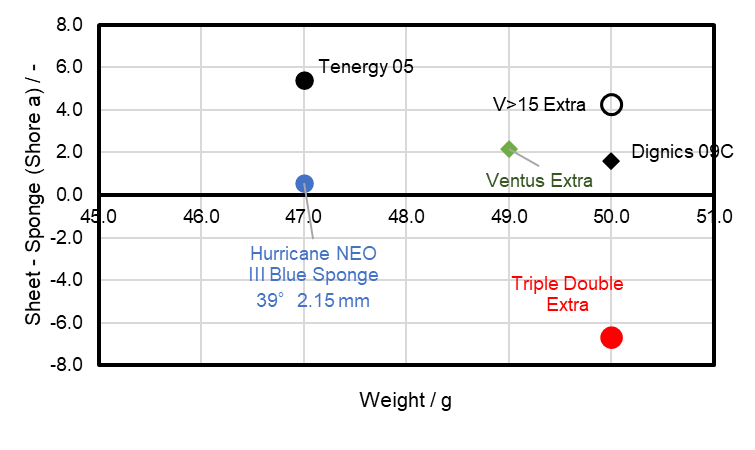

重量は、V>15 Extra (V>15エキストラ)と同等で、硬さもV>15 Extra (V>15エキストラ)やVentus Extra (ヴェンタスエキストア)と同等と、なりました。VICTAS (ヴィクタス)のカタログでスポンジ硬度を比較すると、V>15 Extra (V>15エキストラ)はドイツ基準で硬度47.5°、Triple Double Extra (トリプルダブルエキストラ)は57.5°になり、これはV>15 Extra (V>15エキストラ)はシートが硬く、トリプルダブルエキストラはシートが柔らかいことを示唆するものといえるでしょう。スポンジは硬くてもトリプルダブルエキストラは、ラバー全体ではハイエンドラバーと同等の硬さにおさまっているようです。

シート側の硬さとスポンジ側の硬さの差を確認すると、トリプルダブルエキストラのシートがとても柔らかいことがよくわかると思います。このシート側とスポンジ側の硬さの差が強い弧線を作り出すことに一役かっているのではないかと思います。

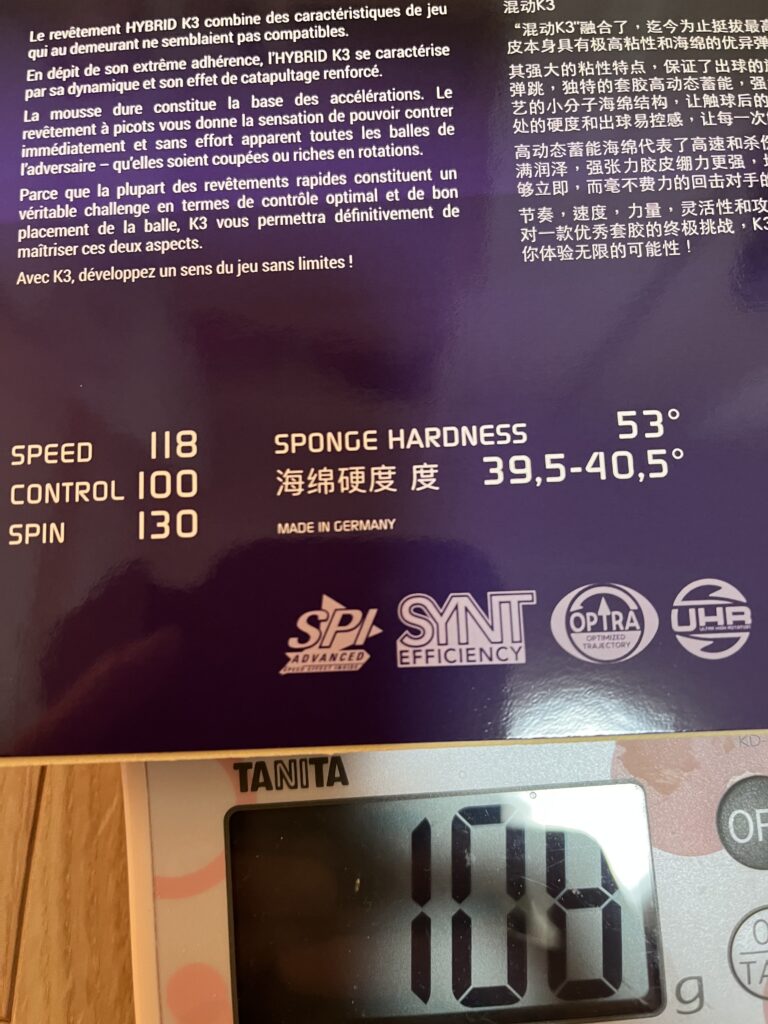

Triple Double Extraの貼りと重量

今回はLin Gaoyuan ALC (林高遠ALC)に貼りました。

Triple Double Extra (トリプルダブルエキストラ) 粘着ラバー ・Sponge Thickness:2.0/MAX mm ・Sponge硬度:57.5° ・弧線の高さ:9.4 ・スピード:6.2 ・ドライブの精度:7.3 ・シートの強さ:8.0 ・反発:5.8 ・5,200円 + 税 ・67 g (切断前) → 50 g (林高遠ALCに貼って)

50 gということで、やや重いですね。最近はもっと重いラバーも登場していますので、最重量級とは呼べませんが、重たいラバーではあると思います。

Triple Double Extraの3つの特徴

中国製強粘着ラバーにしては扱いやすい!

中国製ラバー、要はHurricane (キョウヒョウ)系のラバーと比べると抜群に扱いやすいラバーだと感じました。ドライブをかけようとするのではなくて、ぶつけるような打ち方でも弧線を描くので、ドライブを打ったつもりではなくても弧線を描いて相手のコートに勝手に入る感じがありました。また思い切り回転をかければ、粘着ラバーらしい強いドライブ回転が、ぶつけるように打てばスピードと重さのあるドライブが打てる感じがありました。癖を強く出そうとするときだけ、57.5°の硬いスポンジに強くくい込ませる必要があり、自分の場合はフォアでないと少し難しいと感じました。弧線の沈み込みや癖はキョウヒョウに軍配があがりますが、回転量とスピードの両立は十分にできる粘着ラバーで、最近流行のドイツ製粘着テンションラバー同様に人気の出るラバーだと思います。

ツッツキが切れて、チキータもど安定!

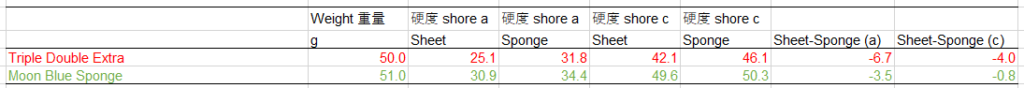

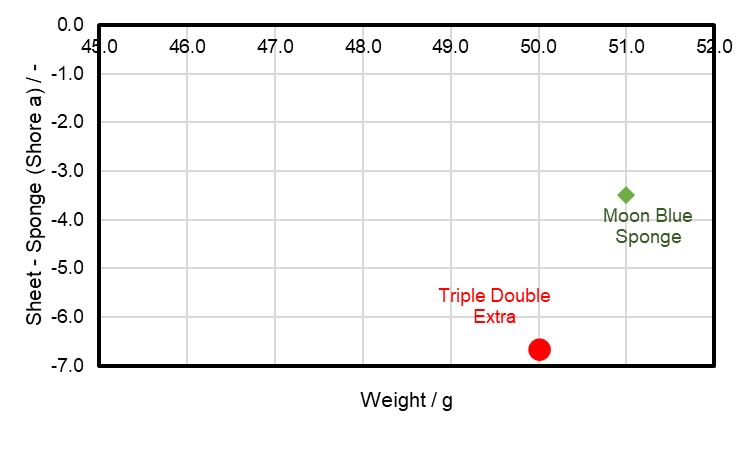

バックで使うと非常に良くて、Lin Gaoyuan ALC (林高遠ALC)の高い回転性能を引き出しやすくてツッツキがブチ切れて良かったですね。カットマンとまではいきませんが、相手のロングサーブに対してあえてツッツキして打ちミスも狙えると思います。また弧線が非常に高いので、相手のサーブを持ち上げてバックハンドドライブしたりチキータしたりするのが非常にやりやすかったです。このやりやすさは、銀河のMoon Blue Sponge (月ブルー)を思い出させるものでした。あえてここで、Moon Blue Sponge (月ブルー)との硬度比較を示します。

Moon Blue Sponge (月ブルー)の方が、ややシートは硬くて、その分スポンジが柔らかい設計になっていますね。ただ個人的にはどちらも打球感が似ているラバーだと感じました。かなり近い打球感でしたので、打球感を求めるなら、Moon Blue Sponge (月ブルー)の方が安くて良いかもしれません。ただスピードはMoon Blue Sponge (月ブルー)よりもTriple Double Extra (トリプルダブルエキストラ)の方が高いと感じました。

前へスイングするラバー

粘着ラバー自体、面を開いてスイングすることで良さが出るラバーだと思いますが、このTriple Double Extra (トリプルダブルエキストラ)も同様でした。あまりシートだけで打とうとするとシートが柔らかいので、味が出づらいです。むしろ面を開いて前へスイングし、弾くようにぶつけながらスポンジにくい込ませて回転をグイとかけてあげるとかなりいいドライブが打てると思います。シートで打つような打ち方はこのラバーの味が出づらくなるかと思います。硬いスポンジにガンガンくい込ませるように面を開いてドライブをするのが、トリプルダブルエキストラの味の出し方だと思います。

各技術レビュー

フォアハンド系

軽打

特に違和感を感じませんでした。弾みはOmega VII China Ying (オメガVIIチャイナ影)の方があると思います。

ロングボールやラリーでのドライブ

やはり威力はもっと硬度が硬いOmega VII China Ying (オメガVIIチャイナ影)の方が出しやすいと思いました。またシートが柔らかすぎて、薄目にシートだけで回転をかけようとした際に、自分はよく滑りました。個人的には慣れが必要だと感じました。

面を開いたドライブ

弧線を開いて打つと、思い切りスポンジにあたるのですが、このとき想像以上にスポンジが硬いと感じました。シートが柔らかい分かなりギャップを感じましたね。

対下回転に対するループドライブ

悪くはないのですが、シートがやや柔らかいので、結構回転をかけるのが大変だと感じました。V>15 Extra (V>15エキストラ)の方が回転量だけは上かもしれません。

対下回転に対するスピードドライブ

弧線を作りやすいので、とても打ちやすかったです。多少打球点を落としてもしっかり引き付けて、思い切りぶつけつつしっかり回転をかけることで簡単に相手のコートに入る感じがありました。これはいいですね。スピードもまずまず出るので非常に良かったです。

カーブ/シュートドライブ

カーブドライブはあまりオススメしません。シュートドライブは面を開くので、良いと思います。

ブロック

思ったよりシートがクッションになるので弾まないと感じました。粘着ラバーなので、ブロックはやりにくいといわれますが、例にもれずやりやすいとは感じませんでした。

カウンタードライブ

自分はシートで打つので、やりにくかったです。

ストップ & ツッツキ

良く止まるし、良く切れて好みなラバーでした。

フォアサーブ

切れます。ただ、シートが柔らかいので思い切りくい込ませる必要はありでした。

バックハンド系

軽打

バックでも使えるラバーでした。シートが柔らかい分、思ったよりおさまりが良かったです。

ロングボールやラリーでのドライブ

シートが柔らかいので、とにかく安定感を出しやすかったです。個人的にはバックハンドに使いたいと感じました。ただ自分の場合は、フォアで出せるような癖は、バックではインパクト不足で出しにくかったです。

対下回転に対するループドライブ

シートがやわらかいので入れるだけならやりやすかったです。

対下回転に対するスピードドライブ

思ったよりやりやすかったです。ただ、インパクトは強くないと安定しません。

ブロック

思ったよりネットミスが多かったです。弾まない分おさまりがいいのだと思います。

カウンタードライブ

自分の腕では難しかったです。

ストップ & ツッツキ

フォア同様、良く止まってよく切れました。

チキータ

やりやすいですね!素晴らしかったです!

他ラバーとの比較(あくまでも個人の感想)

回転量

Dignics 09C > Triple Double Extra ≧ Rakza Z

スピード

Rakza Z Extra Hard > Triple Double Extra > Hurricane

| 卓球 ラバー 初心者 中級者 上級者 卓球ラバー VICTAS ヴィクタス aoa0044トリプルダブルエキストラ 価格:4004円(税込、送料無料) (2022/7/31時点)楽天で購入 |