はじめに

話題のAIを活用した卓球というものについて、徒然とかかせていただきます。自分自身、仕事でAIを活用しており、疑問や確認したいことがあればAIで壁打ち (質疑応答をして、自分の考えや答えの方向性を確認すること)をよくおこなっています。壁打ち (質疑応答をして、自分の考えや答えの方向性を確認すること)をおこなっていて、AI活用の仕事での良い点は、とても専門性の高い内容の計算や〇×の判断、議論や質問のポイント、回答案やスケジュール案まで、少なくとも大きく外れない80点の回答を用意してくれるのが素晴らしいですね。もちろん起死回生の一発逆転案とかは無理ですし、ドラマチックなこととかはなかなかできないと思います。それでも考える方向性を決める上で非常にAI活用は良いツールです。

そんなことをしていると、最近卓球についても質問をするようになりました。卓球でどんな使い方があるのか紹介するとともに、案外なめちゃいけない役に立つと感じること、まだまだと思うことなどを紹介していきたいと思います!多分、あと1年くらいしたら若い世代の人たちが当たり前に使っているんじゃないかと思う内容ではありますが、参考になると嬉しいです!それではさっそくChat GPT×卓球のメリットデメリットを紹介します!

メリット 用具を元にした戦術の相談!

いきなり革新的な部分の紹介です。自分自身のこれは確か、と感じる感覚や用具、悩みに対し結構妥当な回答や戦術的アドバイスがもらえます。自分の場合を例にして色々と参考にしてもらえると嬉しいです。

Q (katsuo000):試合の心理的な感覚として、中陣か後陣からでも盛り返せる感じがあるのですが、相手に打点早く前陣で処理されると厳しいのでこちらから相手の時間と余裕を奪うために後陣から中陣へ、中陣から前陣へ出ようとして、相手を追い込んだ最後の1球でミスしてしまうことがあります。張継科ZLC (Zhang Jike ZLC)は前に出で打点を早くするよりも、打点を焦らずに少し打点を落とした方が良いですか?

回答 (Chat GPT):

結論から:張継科ZLCは「前で急いで当てる」より、

“半歩待って(頂点〜頂点後)擦って落とす”方が勝率が上がります。

特に「最後の1球」でのミスは、前陣に出た瞬間に前打点+直線ベクトルになりやすいのが主因です。

なぜ”少し落とす”方が安定するか

・ZLCは球離れが速い → 前打点で押し気味になるとオーバーしやすい

・薄板のしなり戻りを使うには頂点〜頂点後が最適 → 回転が乗って落ちる

・前に出る場面ほど心拍・スイングが速くなり、角度誤差が増幅される

早い打点で行ってよい“例外条件”

※この3つがそろう時だけ前で仕留める

・高い・浅い(ネット上10–20cm/自陣浅め)

・回転が薄い/読める(相手の戻りが遅い、球質が軽い)

・面を被せて上+前に擦れる姿勢が作れている

上記以外(深い球、回転強い、体勢が整わない)は**半歩待って“上に擦る”**が正解。

具体的な打ち分け指針(意思決定のミニツリー)

・相手の返球が深い or 速い? → YES → 頂点後で“上+前5〜10°”の強回転

・浅い・高い? → YES → 前で被せてスピードフィニッシュ

・読み切れない?姿勢が高い? → 半歩待つ(腰を落として溜め→擦り)

などなど。。。

上記の回答いかがでしょうか?使用している用具を意識していくと、使用している用具でどんな技術がやりやすい、やりにくい、のか考察できるようになると感じました。自分自身、張継科ZLC (Zhang Jike ZLC)が好きだけど、張継科ZLC (Zhang Jike ZLC)の苦手をよく理解していない、ということは結構あったなーと感じます。少なくとも張継科ZLC (Zhang Jike ZLC)は前陣よりも中陣よりのオールラウンド向けラケットであり、前陣で勝負したいならアウターALC系かあるいはインナーALC系の方が板厚が厚くなることで、しなりは減るけど球持ちがよくなってやりやすくなる、と思います。同じ意味では板厚のある7枚合板系のラケットの方が前陣は良いかもしれませんね。ただ下がると威力不足は目立つでしょうし、また自分自身の得意技もあるのでそのバランスを考慮できるようになると思います。少なくとも張継科ZLC (Zhang Jike ZLC)を使うことを決め、上記の壁打ちをした後はサーブレシーブ以外は中陣を意識したポジショニングをするようになりましたし、その方が打ち込まれても安定できていると感じます。今まではどの用具でもこういうことをしないと、という動きをしていましたが今はこういう技術は苦手でこういうことは得意なのだからここで勝負していこう、という戦術や戦略の選択ができるようになったと思います。用具マニアでもあるので、自分の感覚を上手に言語化してくれている部分もあって納得できるのかもしれませんがAIの回答には驚きです。

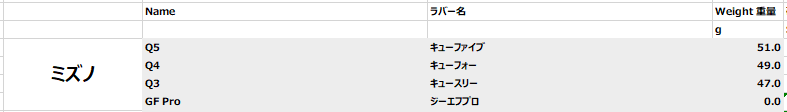

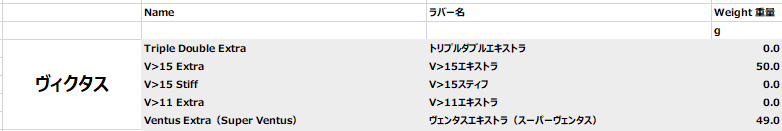

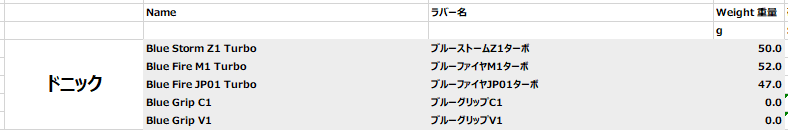

デメリット 用具情報の誤答!

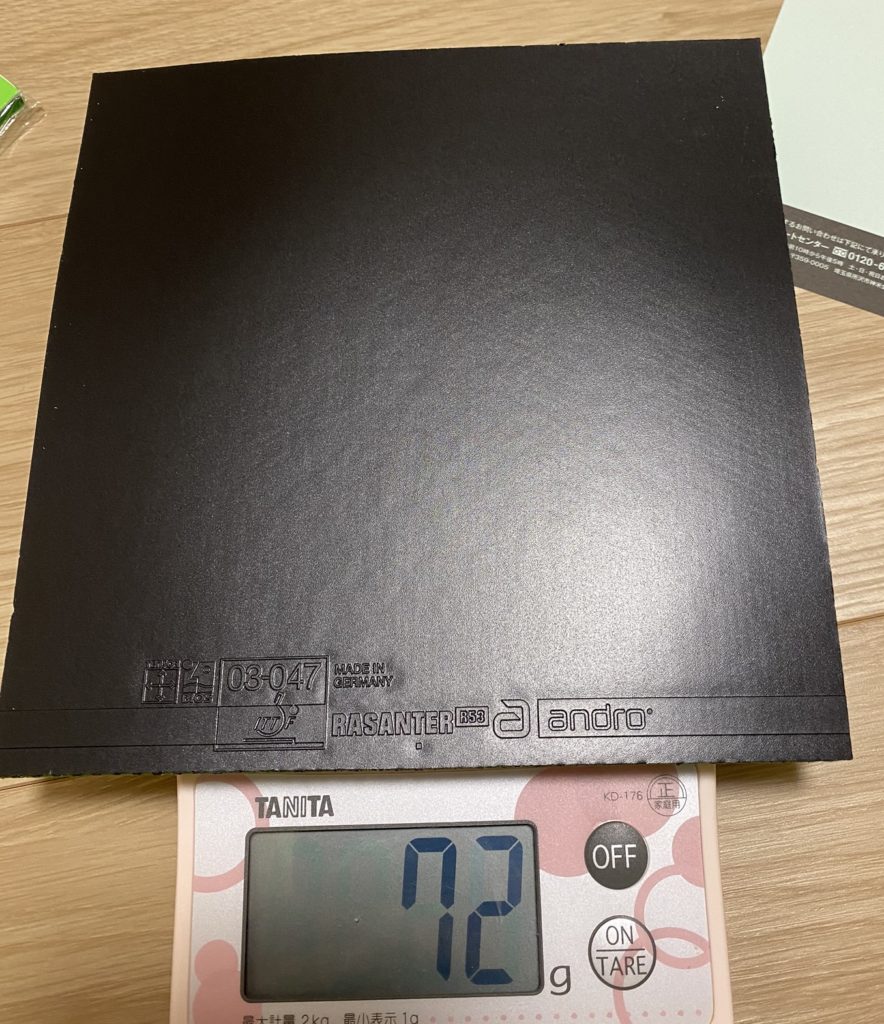

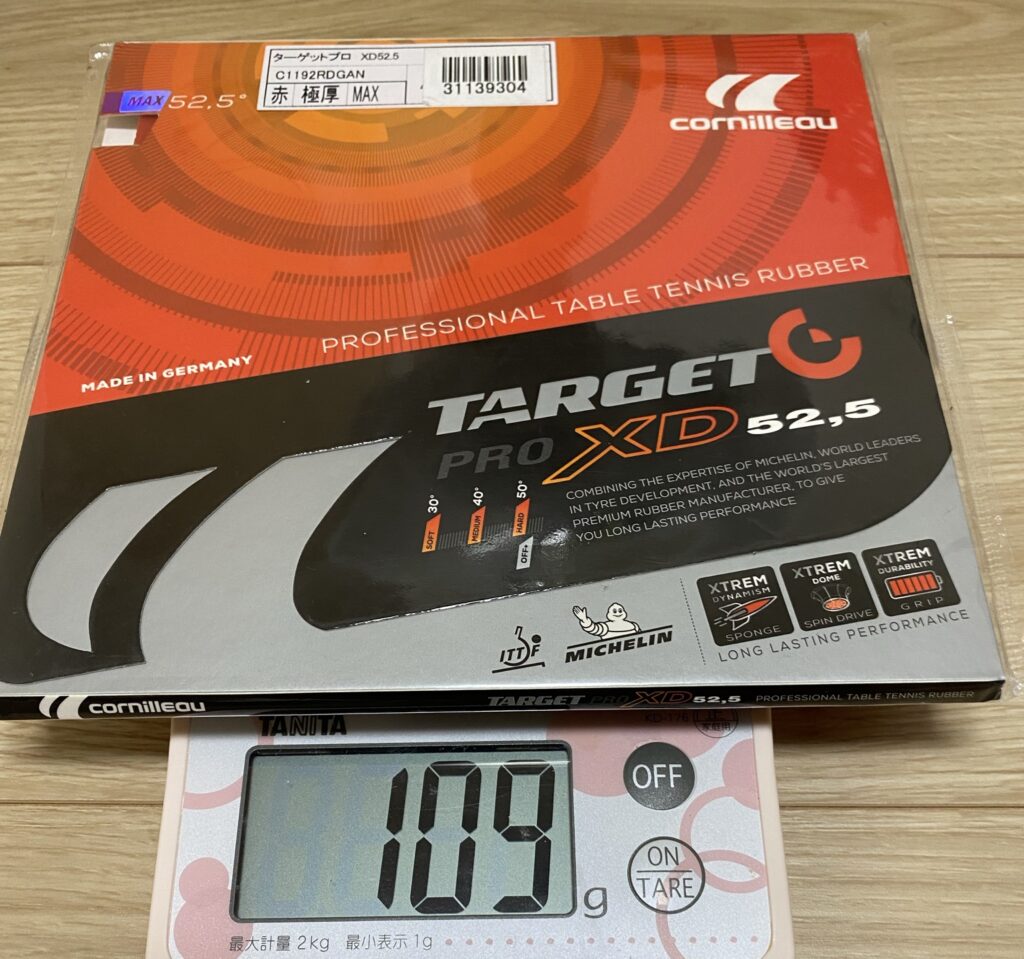

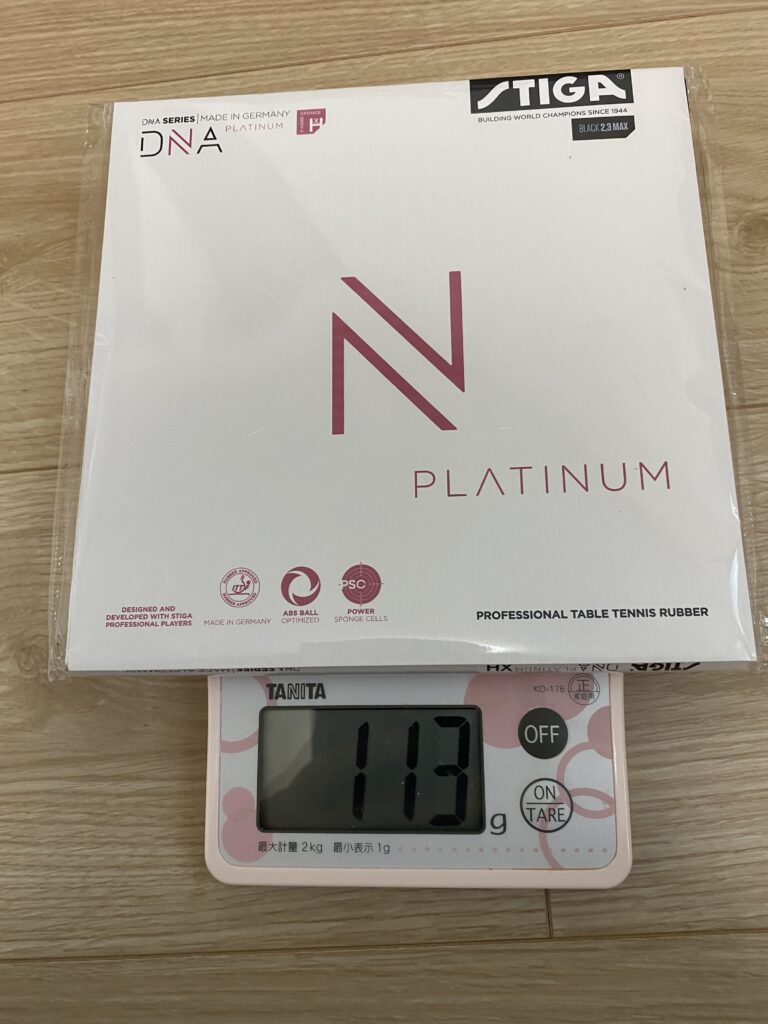

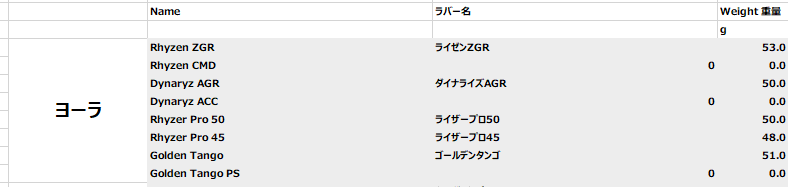

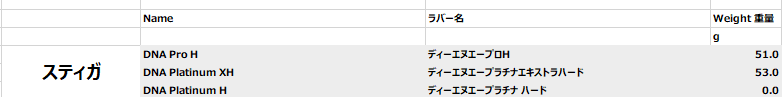

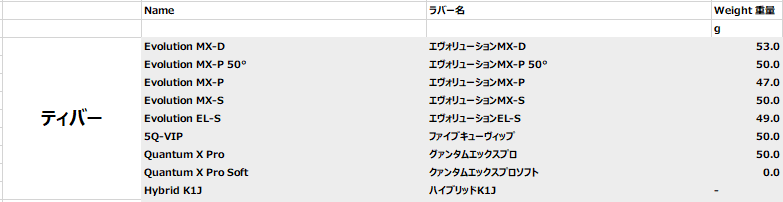

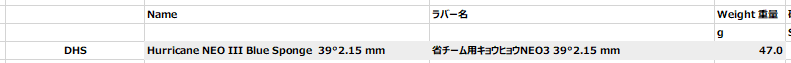

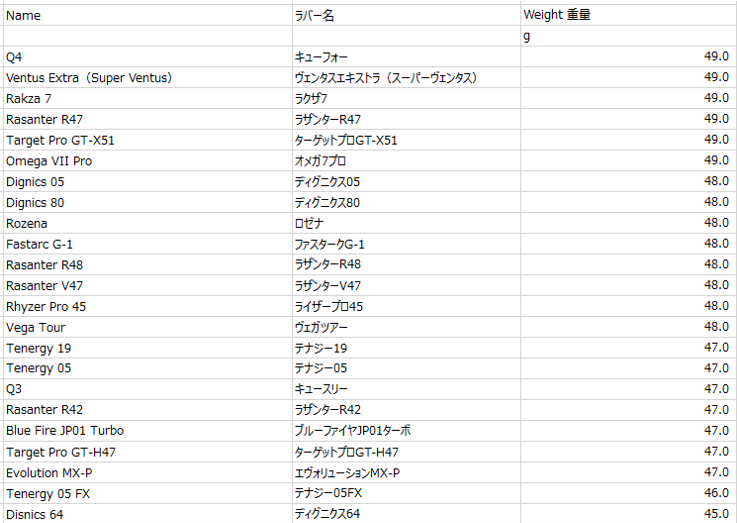

逆に注意喚起していきたいこととして、用具情報の誤答です。特にトップ選手が使用している用具やこのラケットにはどんな用具があうの?という質問に対しては、世の中の通り一辺倒な回答が多くここに寄り添った回答が得られにくい気がします。これは情報源がいくつもあるとともに、最も妥当そうな回答を選ぶためではないかと思いますね。どの情報が正しいか、よりもより多くの情報があるものが正しそうだ、ということで回答してきている気がしました。よく間違っている情報としては板厚の情報であったり、インナーラケットであるのにアウターラケットと返してきたり、キョウヒョウはラバーにもラケットにも使われる名前であるため混同した回答が出てくるときもあります。Chat GPTの場合、Thinkingモードを選ぶことで誤答率は減るとは思いますが、怪しい回答が出てくる可能性はゼロではありませんし、数年前の情報を引用してくることも少なくないので、気をつけて用具情報を引用した方が良いでしょう。自分自身が用具マニアであるからこそ間違えに気が付きやすいということもあるのかもしれません。完全に全て正しいと思って使うのではなく、あくまでもAIはツールといえるのがこの辺りの事実からだと思います。

Q (katsuo000): Fan Zhendong SALC (樊振東SALC)を使ってみて、バックハンドドライブの球持ちの改善を感じました。しかしながらフォアの感覚が難しくて、張継科ZLC (Zhang Jike ZLC)へ戻そうと感じています。でも張継科ZLC (Zhang Jike ZLC)は少しバックが難しくなる想定です。張継科ZLC (Zhang Jike ZLC)でバックハンドを安定させるにはどうしたら良いのでしょうか

A (Chat GPT):良い気づきですね

FZD SALC はインナー系なのでバックハンドの「球持ち」が出やすく、一方でフォアでは「しっかり食い込ませないと抜けない」感覚が出やすいラケットです。逆に張継科ZLC (Zhang Jike ZLC)はアウターなので、フォアの強打が楽ですがバックでは「球持ちが短くてシビア」になるのが典型的です。

上記のように明らかな誤答を出してくることも全然あります。このあたりは気を付けてください。最後は結局自己責任でもありますね。

最後に

今回は雑感として、Chat GPT × 卓球を紹介しました。実は卓球日記もChat GPTで書くようになってきました。また試合結果の反省を記載すると、技術ではなくメンタルではないか、とか色々と回答してくれるので新しい視点や考えを言語にしていためのツールとしてChat GPT、AIは非常に優れていると感じます。多分、今回の紹介は一例であり、今後活用例は確実に増えていく、あるいはコーチやメンターがChat GPTです、という世代も出てくるのかもしれません。もちろん経験も大切だとは思いますがやはり80点は出せるのがAIのスゴイところで、少なくとも一般のレベルであれば十分に通じるレベルがAIのレベル感ではないかとも思いました。是非ぜひご参考いただければ、そして活用方法を色々と探したり教えてくれたら嬉しいです。より活発にAI×卓球していきましょ!